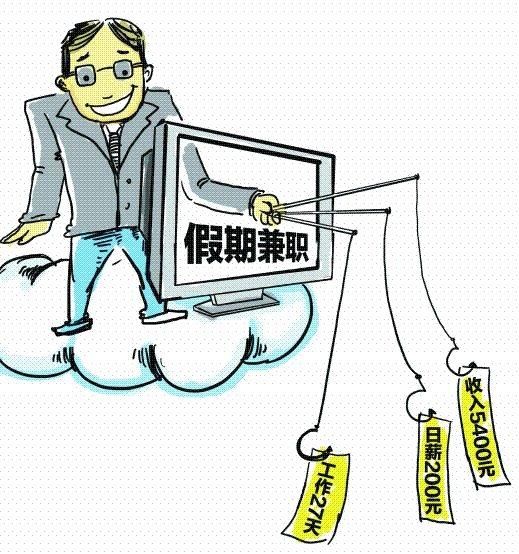

兼职带鱼陷阱多!小心别被骗,快行动起来!近年来,“兼职带鱼”以其“低门槛、高回报”的宣传口号,吸引了大量学生、宝妈及待业群体的关注。然而,在这片看似充满机遇的蓝海市场中,隐藏的陷阱正悄然吞噬着求职者的信任与积蓄。兼职带鱼陷阱的泛滥,本质上是信息不对称与监管滞后下的灰色产物,唯有穿透表象、掌握识别逻辑,才能在兼职浪潮中安全航行。

兼职带鱼为何成为陷阱高发区?其核心在于行业特性的“模糊性”与“低成本化”。所谓“带鱼兼职”,通常指以“带鱼”为代称的线上任务型工作,如虚拟商品带货、数据标注、流量引导等,因无需固定办公场所、操作灵活,被包装成“全民皆可参与”的兼职形式。但这种“非标准化”特性,也为不法分子提供了可乘之机:一方面,任务流程缺乏统一规范,薪资结算全凭口头约定或模糊协议;另一方面,平台与个人中介的监管缺位,导致“带鱼兼职”沦为“无资质、无保障、无追责”的三无产品。求职者往往在“日结300元”“动动手指赚钱”的诱惑下,忽略了背后潜藏的风险,最终陷入“交押金→做任务→被拉黑”的恶性循环。

兼职带鱼陷阱的类型呈现多样化与隐蔽化特征,需逐一拆解才能精准识别。 最常见的是“押金诈骗”,骗子以“保证金”“设备费”“激活费”为由要求求职者预付费用,收款后便以“任务不合格”等借口拒绝退款,甚至直接失联。其次是“刷单返利陷阱”,初期通过小额返利建立信任,诱导受害者投入大金额本金,随后以“系统卡单”“需要完成多单才能返款”为由拖延,最终卷款跑路。更为隐蔽的是“信息贩卖型陷阱”,部分兼职平台以“信息审核”为由索要身份证、银行卡等敏感信息,实则用于注册虚假账号、实施电信诈骗,甚至将数据打包售卖给下游犯罪团伙。此外,“劳动剥削型陷阱”同样不容忽视:部分“带鱼兼职”要求超时工作却按最低标准计酬,甚至以“试岗不合格”克扣工资,求职者因缺乏劳动合同保障,往往维权无门。

这些陷阱的运作逻辑,本质是利用人性弱点构建的“心理操控术”。骗子精准把握求职者“急于赚钱”的心理,通过“高收益承诺”“稀缺名额营造”等方式制造焦虑,使其在非理性状态下做出决策。例如,宣称“仅限前50名报名”“今日截止”,诱导受害者仓促交费;利用“熟人推荐”增强信任,实则通过社交关系链扩大诈骗范围。同时,骗子还善于利用“法律盲区”,以“兼职不属于劳动关系”“双方自愿”为由逃避责任,而多数求职者因缺乏法律意识,难以有效举证维权。

破解兼职带鱼陷阱,需建立“事前预防-事中识别-事后维权”的全链条防御体系。 事前预防是关键,求职者应牢记“三不原则”:不轻信“高回报、零门槛”的虚假宣传,不向陌生账户转账,不泄露个人敏感信息。在筛选兼职时,优先选择通过企业认证的正规平台,核查企业信用信息,拒绝“无公司名称、无联系方式、无营业执照”的“三无”兼职。事中识别需警惕“异常信号”:如要求下载非官方APP、进行私人转账、承诺“100%成功”等,均可能是陷阱的前兆。对于“带鱼任务”的具体内容,需明确工作细节、薪资结构、结算周期,并保留聊天记录、转账凭证等证据。事后维权要果断,一旦发现被骗,立即向公安机关报案,通过12315平台向市场监管部门投诉,同时寻求法律援助,切勿因“金额小”或“怕麻烦”而放弃追责。

从行业趋势看,兼职带鱼市场的规范化已迫在眉睫。随着《网络招聘服务管理规定》等政策的落地,平台责任被进一步明确,要求对入驻企业进行资质审核,但“兼职带鱼”因其分散化、隐蔽化特点,仍存在监管盲区。未来,技术赋能将成为防范陷阱的重要手段:例如,通过AI算法识别虚假招聘信息,建立兼职黑名单共享机制,利用区块链技术实现薪资结算的透明化。同时,求职者自身需提升“媒介素养”,主动学习网络安全与劳动法律知识,跳出“轻松赚钱”的思维定式,认识到“合法兼职的本质是价值交换,而非不劳而获”。

兼职带鱼陷阱的泛滥,不仅是求职者个体的“认知危机”,更是行业生态的“信任危机”。唯有个人擦亮双眼、平台履行责任、监管筑牢防线,才能让“兼职带鱼”从“陷阱重灾区”蜕变为“灵活就业的正规赛道”。 对于求职者而言,行动起来不仅意味着“快速赚钱”,更意味着“理性判断、主动防御”——在追求额外收入的同时,守住安全底线,才是实现长期价值的关键。当每一位求职者都能识别陷阱、拒绝诱惑,兼职市场才能真正回归“诚信为本、公平交易”的本质,为更多人提供安全、可靠的成长机会。