兼职关注公众号是不是骗局套路,你知道吗?在短视频平台、兼职群里,“关注公众号日赚50元”“动动手指就能赚零花钱”的广告屡见不鲜,吸引着无数学生党、宝妈和职场新人参与。然而,当人们兴致勃勃地完成“关注、截图、转发”等任务后,却发现要么收益缩水,要么被诱导提供更多个人信息,甚至卷入更深的诈骗陷阱。这类“兼职关注公众号”的背后,究竟是正规的市场需求,还是精心设计的骗局套路?要解开这个疑问,需从其运作模式、底层逻辑和风险本质入手,理性剖析这一现象背后的真相。

一、表面“双赢”:兼职关注公众号的常见模式与价值假象

“兼职关注公众号”的操作流程通常极为简单:发布任务者通过社群或平台招募兼职者,要求其关注指定公众号、截图证明,部分任务还会要求转发朋友圈或邀请好友,完成后按单结算报酬,单价从1元到5元不等,日结或周结。从表面看,这似乎是一场“各取所需”的交易:公众号运营者通过“买粉”快速提升粉丝数和阅读量,兼职者则利用碎片时间赚取零花钱,平台或中介也能从中抽取佣金。

这种模式之所以吸引人,关键在于抓住了人们对“低门槛高收益”的心理期待。无需专业技能、无需经验积累,一部手机就能操作,对于时间充裕但收入有限的人群来说,极具诱惑力。尤其在一些三四线城市和高校校园,这类兼职被包装成“学生党专属”“宝妈福音”,甚至有人晒出“日入过百”的收益截图,进一步强化了其“轻松赚钱”的标签。然而,当深入分析其背后的价值链条时,这种“双赢”的假象便开始崩塌。

二、骗局套路:从“信息收集”到“二次变现”的灰色产业链

“兼职关注公众号”的核心骗局,本质上是利用“粉丝经济”的泡沫,构建起一套从信息收集到二次变现的灰色产业链。其套路往往分为三个层级,层层递进,最终让兼职者成为“待宰的羔羊”。

第一层是“虚假需求”。正规公众号的运营追求的是“真实粉丝”和“有效互动”,而非注水的“僵尸粉”。但许多发布任务的公众号本身并非商业运营主体,而是专门用于“养号”的虚假账号。这些账号通过大量购买关注快速积累粉丝数,再以“高粉丝量”为诱饵,吸引真正的商家投放广告或进行账号交易,从中牟利。兼职者完成的“关注”任务,本质上是帮骗子制造虚假数据泡沫,而泡沫一旦破裂,兼职者的劳动便毫无价值。

第二层是“信息窃取”。在关注公众号的过程中,许多任务会要求兼职者授权微信昵称、头像、地区等基础信息,甚至诱导点击不明链接或下载非官方APP。这些操作看似无关紧要,实则暗藏玄机:不法分子通过授权获取用户个人信息,打包贩卖给下游的黑灰产团伙,用于精准诈骗或垃圾营销。更隐蔽的是,部分任务会要求兼职者提供手机号、身份证号等敏感信息,以“实名认证”为名,实则将其用于注册虚假账号、办理贷款等非法活动,一旦涉及违法,兼职者反而会成为“背锅侠”。

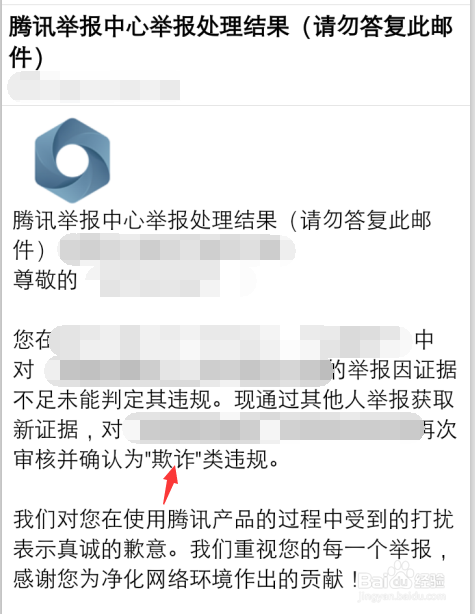

第三层是“引流升级”。这是最危险的一环。当兼职者完成基础任务后,发布者往往会以“高佣金任务”为诱饵,诱导其添加私人微信或进入“兼职群”,进入所谓的“高级任务池”。在群内,骗子会以“刷单返利”“点赞助力”“垫付采购”等名义,要求兼职者先垫付资金,承诺“连本带利返还”。初期可能会返还小额佣金获取信任,待垫付金额达到一定量后,便直接拉黑跑路。据公安部数据,2023年电信网络诈骗案件中,有超过30%的受害者是从“兼职刷单”这类“低门槛任务”逐步陷入圈套的,而“兼职关注公众号”正是引流的关键入口。

三、识别陷阱:三类典型特征帮你辨别真假兼职

面对“兼职关注公众号”的诱惑,如何快速识别骗局套路?结合案例和行业经验,可总结出三类典型特征,供大家参考。

一是收益与任务量严重不符。正常情况下,公众号关注任务的单价受市场供需影响,普遍在0.5元-1.5元/单,且单日任务量有限(通常不超过20单)。若某兼职广告宣称“日赚50元以上”“单日可接100单”,或单价远高于市场均价,基本可判定为骗局。骗子正是利用“高收益”吸引受害者,再通过“升级任务”诱导其投入更多成本。

二是信息授权与流程异常。正规兼职平台(如猪八戒网、闲鱼)发布任务时,会明确说明信息使用范围,且不会要求用户提供身份证号、银行卡密码等敏感信息。若任务方要求“授权微信所有权限”“下载来路不明的APP”或“提供银行卡验证码”,无论理由多么充分,都应立即终止操作。记住:任何需要“先交钱”“先给信息”的兼职,都是骗局。

三是任务主体与内容矛盾。真正的商业公众号会定期发布原创内容、与粉丝互动,而非“空壳账号”。兼职者在关注前可先查看公众号历史消息:若内容多为搬运、抄袭,或长期无更新,甚至发布违规信息(如虚假宣传、违法广告),则该账号极有可能是“养号”工具。此外,正规企业招聘兼职会通过官方渠道发布,而非在个人微信、不明群组中“私聊招募”。

四、边界模糊:正规兼职与骗局的本质区别

并非所有“兼职关注公众号”都是骗局,关键在于其是否建立在“真实价值交换”的基础上。正规兼职与骗局的本质区别,在于是否存在“合法合规的商业需求”和“透明的交易规则”。

从需求端看,部分初创企业或线下商家确实会通过“关注公众号送小礼品”的方式积累私域流量,其目的是为了后续开展精准营销(如新品推送、会员服务),而非制造虚假数据。这类兼职通常具备三个特征:任务发布者为正规注册企业,有实体店或可验证的工商信息;任务流程透明,无需额外授权信息;报酬结算及时,且与实际工作量挂钩。

从供给端看,兼职者应明确“劳动价值”的逻辑:你的关注是否为公众号带来了真实价值?如果你的关注后从未打开过该公众号,也未产生任何互动,那么这种“关注”本质上就是虚假的,参与其中就是在助长流量造假的风气。正规兼职的核心是“创造价值”,而非“制造泡沫”;而骗局的核心是“榨取价值”,兼职者不过是产业链中最底层的“数据工具人”。

五、破局之道:个人、平台与社会共筑反诈防线

面对“兼职关注公众号”的骗局套路,仅靠个人警惕远远不够,需要个人、平台与社会三方协同发力,构建多层次的风险防控体系。

对个人而言,需树立“理性兼职”观念:牢记“天上不会掉馅饼”,对“高收益、零风险”的兼职保持警惕;主动学习反诈知识,关注国家反诈中心APP发布的案例;遇到可疑任务时,可通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业资质,或向平台举报。

对平台而言,需强化内容审核与责任担当:社交平台应建立兼职信息“白名单”机制,对发布任务的账号进行实名认证和资质审核;支付平台应限制“单笔小额转账”的频率,防止骗子快速转移资金;电商平台应下架“粉丝买卖”等违规服务,从源头上切断数据造假链条。

对社会而言,需完善法律法规与监管机制:监管部门应加大对“流量造假”“信息窃取”等行为的打击力度,提高违法成本;媒体应加强反诈宣传,揭露骗局套路;学校、社区等基层组织可开展兼职风险教育,帮助重点人群(学生、宝妈)识别陷阱。

兼职关注公众号是不是骗局套路?答案并非绝对,但其背后潜藏的风险不容忽视。在数字经济时代,任何劳动都应建立在合法合规、价值交换的基础上。当“关注”变成一场精心设计的“狩猎”,我们需要的不仅是警惕,更是对数字劳动价值的清醒认知——真正的“赚钱捷径”,从来不是投机取巧,而是创造真实价值的能力。唯有擦亮双眼,才能让兼职回归其本质:成为增收的手段,而非骗局的温床。