近年来,“兼职冲量app下载套路,陷阱多,你中招了吗?”成为不少兼职者心中的疑问。这类app以“轻松赚钱”“时间自由”为诱饵,在短视频平台、社交群组中广泛传播,却暗藏着从下载到操作的全流程陷阱。其本质并非真正的兼职渠道,而是披着“冲量”外衣的数据收割机与诈骗温床,背后成熟的黑色产业链让无数用户在“赚快钱”的幻想中损失钱财、泄露隐私,甚至陷入法律风险。

一、“兼职冲量”的本质:虚假需求下的灰色产业链

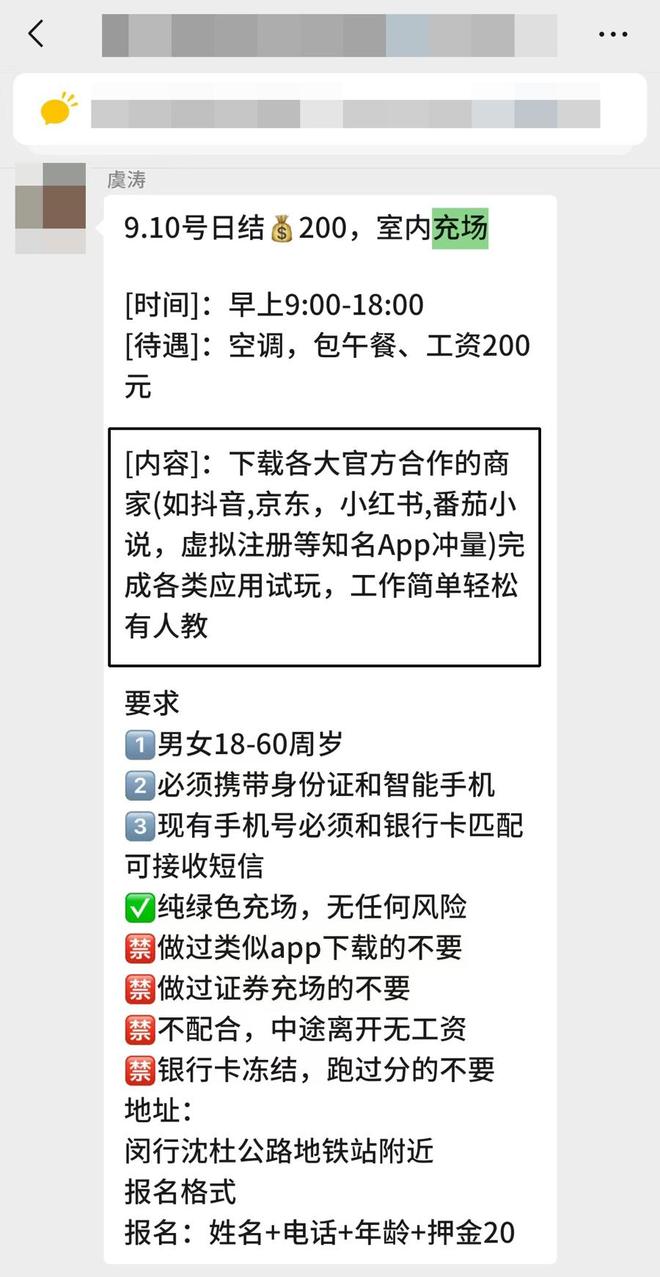

“兼职冲量”的核心是“数据造假”——商家或平台为短期内提升产品数据(如APP下载量、电商销量、社交媒体点赞数、好评率等),通过兼职app招募用户执行“刷单”“刷量”“刷评”等任务。这类需求本身游走在灰色地带:部分商家为追求虚假繁荣,选择低成本兼职渠道;而冲量app则利用信息差,将用户流量转化为“数据商品”,再通过层层套路变现。

例如,某电商商家为冲销量,会委托冲量平台招募“兼职者”下单购买商品,收到货后仅拍照“签收”不实际消费,商家再通过“退款”或“佣金”形式支付报酬。表面看是“双赢”,实则破坏了市场公平竞争,更让兼职者成为数据造假的工具。而冲量app作为中间商,不仅抽取高额佣金,更通过下载环节获取用户数据,形成“数据-流量-变现”的闭环。

二、下载套路:从“诱饵链接”到“捆绑陷阱”

用户接触兼职冲量app的第一步,往往就是“下载”。这里的套路早已超出普通应用的范畴,形成了一套精准的“钓鱼”流程。

最常见的是“伪装正规”:这类app会模仿知名兼职平台的名称和界面,如“XX兼职助手”“XX冲量工坊”,甚至盗用正规平台的logo,让用户误以为是官方渠道。下载链接多通过短视频评论区、微信群、QQ群传播,文案极具煽动性:“点击下载,3分钟到账”“老司机带你日入500”,利用用户“快速赚钱”的心理降低警惕。

其次是“诱导下载+捆绑恶意软件”:部分链接并非直接指向应用商店,而是跳转至第三方下载页面,安装包中已预先植入恶意插件。用户安装后,app会自动索取通讯录、短信、相册等权限,甚至后台扣费、订阅付费服务。曾有用户反映,下载某“冲量兼职app”后,手机每月无故产生50元“会员费”,投诉时才发现app早已无法卸载。

还有“任务前置陷阱”:部分app要求用户“完成新手任务才能下载正式版”,而所谓“新手任务”往往是“关注公众号”“转发朋友圈至50人群”“注册其他平台账号”,本质上是为其他平台引流。用户耗费大量时间后,却发现“正式版”下载链接失效或需再次付费。

三、操作陷阱:从“押金骗局”到“信息收割”

成功下载app后,真正的陷阱才刚刚开始。这里的套路设计更隐蔽,利用用户“已完成投入”的心理,一步步诱导其深陷其中。

最典型的“押金骗局”:几乎所有冲量app都会设置“任务保证金”或“材料费”门槛,理由是“防止用户刷单后跑单”。用户支付几十到几百元不等的押金后,可能完成几单小额任务(如下载某APP并注册),但大额任务(如刷单1000元商品)却始终“审核不通过”,押金也被以“违反规则”为由扣除。更有甚者,以“任务升级需补缴押金”为由,诱导用户多次转账,最终失联。

其次是“数据窃取与隐私勒索”:部分冲量app在用户操作过程中,会暗中收集手机里的通讯录、短信验证码、银行卡信息等敏感数据。一旦用户拒绝继续“冲量任务”,app会以“曝光通讯录”“盗刷银行卡”威胁,迫使用户就范。曾有案例显示,用户因拒绝刷单,收到“你的裸照已发至通讯录”的威胁短信,实则是app通过前置摄像头偷拍的照片。

还有“拉人头返利”的传销式陷阱:部分app将“邀请好友”作为核心任务,用户每邀请一人注册并下载,可获得20-50元奖励,层级越深,返利比例越高。这种模式本质是“庞氏骗局”,早期用户通过拉人头获得收益,后期加入者则血本无归。某“冲量联盟”app在半年内发展超10万用户,最终因资金链断裂崩盘,超8万用户无法提现。

四、为何用户容易“中招”?心理与认知的双重漏洞

兼职冲量app的套路之所以屡试不爽,不仅在于其精心设计,更利用了用户的心理弱点与认知盲区。

“轻松赚钱”的侥幸心理是最大诱因。多数兼职者是在校学生、宝妈或待业人群,对收入需求迫切,而“兼职冲量”恰好抓住了“时间短、门槛低、收益高”的痛点。某调研显示,85%的冲量app用户在下载前明知“可能不靠谱”,但抱着“试试看,被骗就算了”的心态,最终落入陷阱。

信息不对称与辨别能力不足是客观原因。部分用户缺乏对“数据造假”违法性的认知,认为“只是帮个忙,不算违法”;还有用户难以分辨“正规兼职”与“冲量骗局”的区别,将“需付费”“需拉人头”等危险信号误认为是“行业惯例”。

平台监管的滞后性也为套路提供了生存空间。尽管工信部、公安部多次开展“清朗”行动,打击恶意app,但冲量app常通过“更换马甲”“转移服务器”等方式躲避监管。用户下载时,app可能已在正规商店上架,但实际运营却通过“私域链接”引流,监管难度极大。

五、如何避免“中招”?建立“辨别-防护-维权”三道防线

面对兼职冲量app的套路,用户需从被动“避坑”转为主动防御,建立系统的防范意识。

第一步:辨别“正规兼职”与“冲量骗局”的核心差异。正规兼职通常无需提前付费(除少数需缴纳工服押金的岗位,且可退还),任务与报酬明确,平台有正规企业资质;而冲量app普遍要求“押金”“材料费”,任务描述模糊(如“完成冲量任务,佣金日结”),且无明确企业信息。用户可通过“国家企业信用信息公示系统”查询平台主体,若查无此号或经营范围不含“人力资源服务”,需高度警惕。

第二步:强化个人信息与财产安全防护。下载任何app时,优先选择官方应用商店,不点击不明链接;安装时仔细查看权限请求,非必要权限(如通讯录、短信、位置)一律拒绝;不向任何平台转账“押金”“保证金”,遇到“刷单垫资”直接终止操作。

第三步:保留证据,及时维权。若不幸陷入陷阱,应立即保存聊天记录、转账凭证、app安装包等证据,向12321网络不良与垃圾信息举报中心举报,或通过法律途径维权。对涉及个人信息泄露的,及时冻结银行卡、修改密码,避免二次损失。

兼职冲量app的“套路”与“陷阱”,本质是利用人性弱点与信息差的骗局。当“轻松赚钱”的诱惑与“数据造假”的需求交织,用户便成了产业链中最脆弱的一环。拒绝“不劳而获”的侥幸心理,擦亮辨别真伪的双眼,才能让“兼职”回归“劳动换取报酬”的本质,而非成为骗局中的“数字工具”。当你再次看到“兼职冲量app下载”的广告时,不妨先问一句:这真的是机会,还是精心设计的陷阱?