兼职工作能力差,小心失业风险高,立即提升!这不是危言耸听,而是当前灵活就业浪潮下,每个兼职者必须直面的现实问题。当“兼职”从“补贴家用”的副业,逐渐演变为“职业过渡”的跳板甚至“灵活就业”的主体,兼职工作能力早已不再是“打零工”的门槛,而是决定个人能否在就业市场中站稳脚跟的核心竞争力。忽视能力提升,看似只是丢了几个兼职机会,实则是在主动切断自己的职业退路,让失业风险如影随形。

兼职工作能力差,本质是职业素养与专业能力的双重缺失,这种缺失往往体现在细节处,却足以摧毁整个兼职链条。最常见的表现是任务执行能力不足:明明约定好的数据录入,却因粗心频繁出错;承诺的推广文案,交付时却发现不符合客户调性;甚至简单的客户接待,也因沟通不畅导致投诉不断。这些看似“小事”,实则是职业能力的“硬伤”——缺乏对工作标准的敬畏,没有“结果导向”的思维,更不具备“纠错复盘”的习惯。其次是时间管理混乱:兼职者常因“自由”而放纵,拖延症成为常态,导致任务堆积、逾期交付,最终失去客户的信任。更隐蔽的问题是职业素养的欠缺:把兼职当“临时工”,缺乏责任心,遇到问题就逃避,甚至为了短期利益敷衍了事。这些能力短板,让兼职者在岗位上只能“被动应付”,无法创造持续价值,最终被市场无情淘汰。

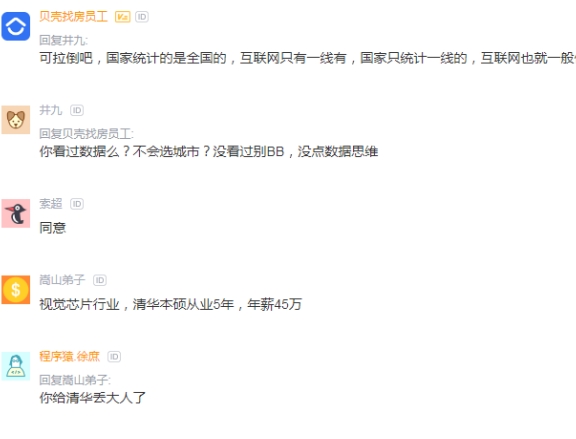

失业风险高,从来不是“突然降临”的意外,而是兼职能力差“日积月累”的必然结果。在灵活就业规模持续扩大的今天,企业对兼职者的要求早已不是“能干活就行”,而是“能高效、高质量地解决问题”。数据显示,2023年我国灵活就业人员已超过2亿,其中兼职群体占比超60%,而企业对兼职者的复用率(即重复合作率)不足30%。复用率低的核心原因,正是兼职能力参差不齐——企业宁愿花更高成本寻找新兼职者,也不愿承担“能力差”带来的返工风险和效率损耗。更严峻的是,长期兼职能力差会形成“恶性循环”:因为能力不足,只能接简单、低端的兼职,无法接触核心任务,导致经验积累停滞;经验停滞又进一步限制能力提升,最终陷入“低能力—低价值—低收入—更难提升”的困境。当这种循环持续到35岁以后,全职就业市场的大门也会逐渐关闭——企业会质疑:“连兼职都做不好,全职岗位能胜任吗?”此时,失业风险已不再是“可能性”,而是“确定性”。

当前就业市场的“内卷”与“AI替代”,正在加速淘汰能力差的兼职者,这绝非危言耸听。一方面,随着高校毕业生人数逐年攀升(2024年预计达1179万),越来越多高学历者进入兼职市场,他们具备更强的学习能力和专业素养,挤压了低能力兼职者的生存空间。曾经“谁都能做”的兼职岗位,如今可能需要“会数据分析”“懂短视频运营”的技能,而能力差的兼职者连基础门槛都迈不过。另一方面,AI技术的普及正在替代大量“重复性、低技能”的兼职:智能客服替代了人工客服,AI写作工具替代了基础文案撰写,自动化系统替代了数据录入。这些被替代的兼职岗位,恰恰是能力差者最依赖的“生存空间”。当AI能以更低成本、更高效率完成工作时,那些只会“机械执行”的兼职者,除了失业,别无选择。

立即提升兼职工作能力,不是“选择题”,而是“生存题”,关键在于找到“精准发力点”,避免盲目努力。首先,要补齐“硬技能短板”:根据目标兼职岗位的要求,针对性学习必备工具和技能。比如想做电商兼职,就要系统学习平台规则、数据分析工具(如生意参谋)、客户沟通话术;想做内容兼职,就要掌握文案撰写、图片处理、短视频剪辑等基础技能。这些技能不需要“精通”,但必须“能用”——能独立完成任务,达到行业标准。其次,要强化“软技能内核”:沟通能力(如何准确理解需求、清晰反馈进度)、时间管理能力(用四象限法则区分任务优先级)、抗压能力(如何在高压下保持输出质量)。这些软技能是“职场通用语言”,决定了能否与客户、团队高效协作,也是企业评估兼职者价值的核心指标。最后,要培养“职业素养惯性”:把每一次兼职都当成“正式工作”,主动思考“如何做得更好”,建立“交付即负责”的责任意识,甚至定期复盘自己的工作成果,总结经验教训。这种“职业化”思维,才是从“兼职新手”到“兼职专家”的关键跨越。

提升兼职能力的过程,本质是“构建个人职业护城河”的过程,它不仅能降低失业风险,更能为未来的职业发展积蓄能量。当兼职能力达到“专业级”,你会发现:兼职不再是“临时收入来源”,而是“职业人脉的链接点”——通过优质兼职,你可能会结识行业前辈、潜在客户,甚至获得全职工作的机会;兼职也不再是“低价值的体力活”,而是“技能变现的试验田”——你可以在不同兼职中测试自己的兴趣和优势,找到最适合的职业方向。那些“立即提升”的人,正在用兼职能力为自己铺就一条“就业安全网”;而那些“继续躺平”的人,则可能在失业风险来临时,连“后悔药”都来不及吃。就业市场从不缺少机会,但永远只青睐“有能力的人”。从今天起,把“兼职工作能力差”的标签撕掉,用行动证明:你不仅能胜任兼职,更能驾驭未来。