兼职工作结束后,是否必须提交书面离职申请?这一问题在灵活用工日益普及的当下,成为许多兼职劳动者与用人单位模糊不清的争议焦点。不同于全职劳动关系的稳定性,兼职工作因其短期性、灵活性的特点,往往让离职环节的规范性被忽视。事实上,兼职书面离职申请并非法律强制要求的“义务”,而是实践中保障劳动关系顺利终止、明确双方责任的重要凭证,其价值在于平衡效率与权益,而非单方面的约束。

兼职劳动关系的特殊性:从“非全日制用工”的法律定位谈起

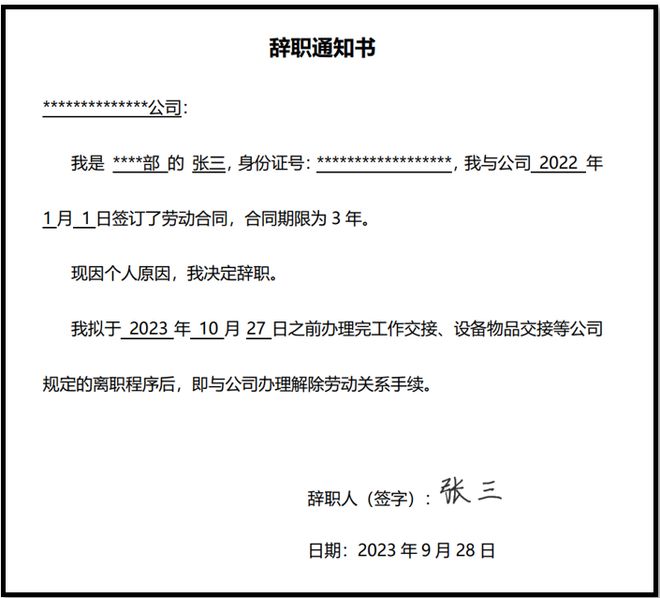

要判断兼职离职是否需要书面申请,首先需明确兼职劳动关系的法律属性。根据《劳动合同法》,非全日制用工(即兼职)是指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周累计不超过二十四小时的用工形式。这种用工方式的核心特征是“灵活性”——双方可以订立口头协议,终止合同也无需提前三十日通知,而是可以“随时通知对方”。这一规定似乎意味着,兼职者结束工作时,口头告知即可完成离职流程,书面申请并非必需。然而,法律层面的“可以”与实践层面的“应该”之间存在微妙差距。口头通知虽能满足程序要求,但在缺乏书面凭证的情况下,一旦发生薪资结算、工作交接等纠纷,劳动者与用人单位都可能陷入“说不清”的困境。例如,某兼职者通过电话告知主管离职,但对方未明确确认,后续薪资结算时以“未正式离职”为由扣款,劳动者因缺乏证据难以维权。可见,兼职关系的“灵活”不等于“随意”,书面申请的缺失可能让双方权益都暴露在风险中。

法律层面:书面离职申请的非强制性,但通知义务不可免除

从法律条文直接分析,《劳动合同法》第六十九条明确规定:“非全日制用工双方当事人可以订立口头协议。”第七十一条进一步规定:“非全日制用工双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。”这里的“通知”并未限定形式,口头、书面甚至微信等电子通讯均可视为有效通知。这意味着,兼职者结束工作时,法律并未强制要求提交书面离职申请,只要履行了“通知”义务,劳动关系即告终止。用人单位若以“未提交书面申请”为由拒绝结算工资或出具离职证明,涉嫌违法。劳动保障部门在处理此类纠纷时,通常会以劳动者是否实际提供劳动、用人单位是否接受劳动作为核心判断标准,而非书面申请的有无。

但值得注意的是,“通知”不等于“不通知”。法律赋予兼职者“随时终止用工”的权利,同时也隐含了“通知”的程序要求——这种通知需让对方知晓离职意愿,而非“不辞而别”。若兼职者突然消失,导致用人单位无法安排工作交接,造成损失,劳动者可能需承担相应的民事责任。此时,书面申请的价值便凸显出来:它不仅是通知的载体,更是双方确认离职事实的凭证,避免因“通知不到位”引发的责任争议。

实践层面:书面申请的隐性价值——从“证据留存”到“规范管理”

尽管法律未强制要求书面离职申请,但在实践中,无论是兼职者还是用人单位,主动提交或留存书面材料都具有不可替代的价值。对兼职者而言,书面离职申请是“护身符”。兼职工作往往薪资不高、周期较短,劳动者容易忽视权益保护,但一旦发生纠纷,如被克扣工资、被要求承担工作失误责任等,一份带有时间戳、接收方签字或确认的书面申请,能清晰证明离职时间及双方协商过程,成为仲裁或诉讼中的关键证据。例如,某兼职者在提交书面申请时,同时注明“薪资结算至X月X日”,并让主管签字确认,后续用人单位若拖延支付,劳动者可直接凭此主张权利。

对用人单位而言,书面申请是“管理工具”。兼职员工流动性大,若离职全凭口头沟通,人力资源部门难以进行系统记录,可能导致考核混乱、薪资核算出错。书面申请能帮助用人单位规范离职流程,明确工作交接要求(如归还设备、交接文件等),减少因人员突然离职带来的管理成本。尤其对于餐饮、零售等依赖兼职员工的行业,标准化的书面离职流程能避免“甩手走人”导致的运营断层,保障服务质量。可以说,书面申请在法律“非强制”之外,构建了实践中的“软规范”,让兼职关系的终止从“随意”走向“有序”。

挑战与误区:兼职者对“书面义务”的认知偏差

现实中,许多兼职者对书面离职申请存在两种极端认知:一是“完全不需要”,认为兼职本就灵活,书面申请是多此一举;二是“必须书面”,担心口头离职无效,甚至因害怕麻烦而选择“忍气吞声”继续工作。这两种认知都源于对法律与实践的误解。

前者忽视了证据留存的重要性。兼职者往往处于弱势地位,若用人单位以“未走流程”为由拒绝支付报酬,口头通知难以形成有效证据。即使通过劳动维权,漫长的仲裁流程也会增加时间成本。后者则混淆了“权利”与“义务”的边界。法律并未强制要求书面申请,兼职者完全可以通过口头、短信等方式通知离职,但若条件允许,书面申请能进一步降低风险。

更值得警惕的是部分用人单位的“潜规则”:一些机构故意不告知兼职者离职流程,或暗示“书面申请会影响未来合作”,导致劳动者不敢主张权利。这种行为虽不违法,却违背了公平原则。事实上,规范的离职流程对双方都有利——用人单位通过书面申请了解员工离职原因,可优化兼职管理制度;劳动者则通过正式程序保障自身权益,实现“体面离职”。

趋势:灵活用工背景下,书面申请的“电子化”与“轻量化”

随着零工经济、平台兼职的兴起,兼职离职流程也在悄然变化。传统的纸质书面申请正逐渐被电子化形式替代,如通过企业微信、钉钉提交离职申请,或通过兼职平台在线确认终止合作。这种“轻量化”的书面形式既保留了凭证功能,又符合兼职工作“高效便捷”的特点。

例如,外卖骑手在完成最后一单后,可通过平台APP一键提交“离职申请”,系统自动确认离职时间并结算薪资;高校学生担任家教兼职,微信发送离职信息并保留聊天记录,即可作为有效通知。电子化书面申请的出现,解决了传统书面材料“流程繁琐、时效性差”的问题,让兼职离职更符合灵活用工的“即时性”需求。未来,随着电子签名、区块链存证等技术的普及,兼职离职的凭证管理将更加规范,劳动者与用人单位的权益保障也将更有力。

兼职工作结束后,是否必须提交书面离职申请?答案并非简单的“是”或“否”。法律层面,口头通知即可满足离职要求;但实践层面,书面申请(含电子形式)是规避风险、明确责任的重要保障。对兼职者而言,主动提交书面申请是对自身权益的保护;对用人单位而言,规范书面流程是提升管理效率的必然选择。在灵活用工成为趋势的今天,双方都需跳出“强制义务”的误区,从“权益平衡”的角度看待书面离职申请——它不是束缚,而是让兼职工作更规范、更安心的“隐形契约”。唯有如此,兼职市场才能在灵活与规范之间找到平衡,实现劳动者与用人单位的双赢。