在姑苏区,随着灵活就业形态的普及,兼职劳动者群体日益庞大,但其劳动权益保障问题也随之凸显。许多兼职员工在遭遇欠薪、工伤、违法解雇等纠纷时,常因“非正式就业”的身份陷入维权困境:劳动关系认定难、证据收集不足、仲裁流程不熟悉等问题,让“维权”二字看似遥不可及。事实上,兼职劳动仲裁并非无解之题,关键在于掌握符合法律逻辑与实操规律的“妙招”——这些方法既立足《劳动合同法》《劳动争议调解仲裁法》的核心框架,又结合姑苏区本地司法实践的特点,能为兼职劳动者提供清晰的维权路径。

一、破解“身份困局”:精准界定劳动关系是维权前提

兼职维权的第一道坎,往往是“劳动关系”的认定。根据《劳动合同法》,非全日制用工(即每日工作时间不超过4小时,每周不超过24小时)虽属于劳动关系的一种,但现实中大量兼职岗位以“劳务合作”“承揽”等名义规避用工责任,导致劳动者维权时被拒之门外。

核心妙招在于“穿透式”判断劳动关系实质。姑苏区劳动仲裁实践中,通常会参考“人格从属性”“经济从属性”“组织从属性”三要素:是否接受用人单位的管理支配(如固定考勤、排班、工作规范);是否依赖工资收入为主要生活来源;工作内容是否属于用人单位业务的组成部分。例如,某奶茶店兼职店员若需每日打卡、统一着装、服从店长调度,即使未签订书面合同,仍可能被认定为劳动关系。劳动者在维权时,应主动收集能体现从属性的微信工作群记录、排班表、考勤打卡截图等,为仲裁庭提供“事实劳动关系”的初步证据。

值得注意的是,若兼职属于“一次性、临时性”的劳务(如为家庭婚礼临时帮厨),则可能被认定为劳务关系,需通过民事诉讼途径解决。因此,明确法律关系性质,是选择维权路径的“指南针”。

二、证据为王:构建“闭环式”证据链

劳动仲裁的核心是“证据说话”,而兼职劳动者常因缺乏书面合同、工资条等关键证据陷入被动。“证据收集的妙招”在于“提前布局、多维度留存”,即便没有正式合同,也能通过日常工作痕迹形成完整证据链。

首先,固定“用工合意”证据。姑苏区仲裁员提醒,兼职入职时的口头约定可通过录音、微信聊天记录等固定。例如,与雇主约定“时薪20元,每周工作3天”的聊天记录,若能体现双方身份(备注“XX奶茶店王老板”)和具体条款,即可作为用工合意的初步证明。

其次,留存“履行义务”证据。考勤记录(如企业微信打卡截图、指纹打卡记录)、工作成果(如完成的订单截图、客户反馈)、工资支付凭证(银行转账记录、微信/支付宝转账备注“工资”)是核心证据。若雇主以现金支付工资,可要求在收条中注明“X月X日至X月X日兼职工资,共计XX元”,或通过录音确认“这笔钱是上个月的工资”。

最后,收集“侵权事实”证据。遭遇欠薪时,催款记录(微信聊天、通话录音)能证明维权主张;遭遇工伤时,就医记录、诊断证明、目击证人证言(同事或客户)不可或缺。在姑苏区某仲裁案例中,兼职外卖员因送餐途中受伤,因保留了平台派单记录、事故现场照片和医院诊断书,最终被认定为工伤并获得赔偿。

三、程序优化:善用“前置程序”与“仲裁技巧”

劳动仲裁并非“一裁终局”,但高效的程序选择能显著提升维权效率。“程序妙招”在于“协商优先、精准申请、策略应对”,避免因流程不熟悉而浪费时间。

第一步:协商调解,低成本化解纠纷。姑苏区设有劳动争议调解委员会(街道、行业均有设立),兼职劳动者可先通过调解组织与雇主沟通。例如,某餐饮兼职服务员被拖欠工资1000元,经调解员介入,3天内即完成支付。调解达成的具有民事合同性质的调解协议,可申请司法确认,具备强制执行力。

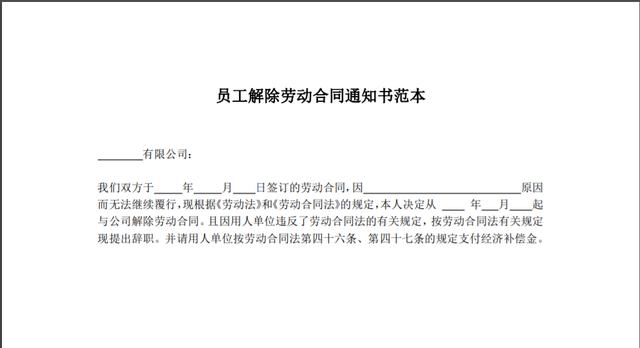

第二步:精准申请仲裁,避免“跑冤枉路”。根据《劳动争议调解仲裁法》,劳动仲裁需在争议发生之日起1年内提出,向用人单位所在地或劳动合同履行地的姑苏区劳动人事争议仲裁委员会提交申请书。申请书的“妙招”在于“诉求明确、事实清晰”:例如,请求“支付拖欠工资XX元(2023年X月至X月,时薪XX元,每周X小时,共XX小时)”“解除劳动关系并支付经济补偿金XX元”,并附上证据清单。实践中,因诉求模糊(如仅写“讨要工资”)被驳回的案例屡见不鲜。

第三步:庭前准备与质证技巧。仲裁开庭前,需梳理证据逻辑链(如“用工合意→履行工作→侵权事实→损失计算”);庭审中,针对雇主的抗辩(如“是劳务关系,非劳动关系”)要针对性回应——例如,提交的考勤记录若能体现“每日固定9:00-12:00上班,由店长统一安排”,即可反驳“临时性劳务”的主张。姑苏区仲裁员建议,兼职劳动者可申请法律援助(姑苏区法律援助中心对经济困难劳动者提供免费服务),由律师协助制定质证策略。

四、新业态挑战:平台兼职的“特殊维权密码”

随着直播带货、外卖配送、网约车等平台经济的发展,姑苏区平台兼职劳动者数量激增,其维权难点在于“平台与个人的关系认定”。“新业态妙招”在于“穿透平台责任,锁定用工主体”。

例如,外卖骑手若与平台签订“个体工商户合作协议”,但实际接受平台的算法管理、接单规则和考核处罚,姑苏区仲裁实践已倾向于认定“事实劳动关系”。劳动者可收集平台派单系统记录(显示每日在线时长、接单量)、处罚通知(如“因超时配送扣款”)、培训记录等,证明人格从属性。此外,平台若未为骑手缴纳工伤保险,发生工伤时仍需承担赔偿责任——这是基于《工伤保险条例》的“无过错责任”原则,即便未签订劳动关系,只要存在事实用工,平台即需承担工伤责任。

对于直播带货等“新型兼职”,若与MCN机构约定“底薪+提成”,但机构以“合作方”名义拒绝支付报酬,劳动者可提交与机构的聊天记录(约定“每月保底3000元,销售额提成10%”)、直播收益数据(平台后台截图),证明双方存在“雇佣关系”而非“合作关系”。

五、长效思维:从“事后维权”到“事前预防”

兼职维权的最高境界,是避免纠纷发生。“预防妙招”在于“主动规避风险,留存书面凭证”。例如,入职时要求签订书面兼职协议(明确工作时间、报酬标准、支付方式、工伤责任),即使法律未强制要求,但一纸协议能极大降低维权成本;若雇主拒绝签订,可通过录音、邮件等方式留存约定内容;定期核对工资明细,发现少发、漏发及时催收并留存记录。

对姑苏区而言,优化兼职劳动权益保障也是优化营商环境的重要一环。近年来,姑苏区劳动仲裁院针对兼职纠纷开设“绿色通道”,实行“快立、快审、快结”,2023年兼职劳动仲裁案件平均审理周期较普通案件缩短15%。这种制度倾斜,为兼职劳动者提供了更高效的维权路径。

兼职劳动仲裁的“妙招”,本质是法律逻辑与实操经验的结合。对姑苏区的兼职劳动者而言,既要守住“劳动关系认定”“证据收集”“程序规范”的法律底线,也要善用本地调解资源、法律援助和新业态司法实践中的有利规则。唯有将维权意识融入日常工作的每一个环节,才能在灵活就业的时代浪潮中,真正实现“劳有所得、权有所保”。