当“兼职粉”成为某些人眼中的“快速致富捷径”,当“大量出兼职粉”的广告在隐秘角落悄然传播,我们不得不追问:这种看似低成本、高回报的流量操作,真的只是“灰色生意”那么简单吗?事实上,大量出兼职粉的行为,本质是对网络真实性的系统性破坏,其风险链条远比想象中更长,后果也绝非参与者所能承受。无论是组织者、购买者还是兼职者,都可能在这场虚假流量游戏中付出沉重代价。

一、法律高压线:大量出兼职粉已踩入灰色甚至黑色地带

“大量出兼职粉”的核心,是通过组织人员批量提供虚假点赞、评论、关注、转发等服务,本质上属于“数据造假”与“非法经营”的交叉地带。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》,经营者不得通过组织虚假交易、编造用户评价等方式进行虚假宣传或商业诋毁;而《网络安全法》明确禁止任何个人或组织提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具。现实中,大量出兼职粉的组织者往往通过社交平台招募“兼职者”,要求其使用特定软件批量操作,甚至收集个人信息用于注册虚假账号,这已涉嫌侵犯公民个人信息罪。

曾有案例显示,某“兼职粉”组织者招募上千名学生,通过“刷单点赞”为某明星数据造假,最终因“非法经营罪”被判处有期徒刑,并处罚金。而购买兼职粉的企业或个人,同样可能面临法律风险:若用于虚假宣传,可能被市场监管部门处以罚款、吊销营业执照;若用于商业诋毁竞争对手,则需承担民事赔偿责任。法律的红线不会因“兼职”的外衣而模糊,任何试图通过大量出兼职粉走捷径的行为,都是在刀尖上跳舞。

二、道德与信任崩塌:虚假流量正在瓦解网络生态的基石

网络空间的本质是“连接”与“信任”,而大量出兼职粉的行为,正在系统性地侵蚀这种信任。当用户看到一条帖子“10万+点赞”却只有零星真实评论,当直播间“万人在线”却充斥着无意义的“主播好帅”,他们逐渐对平台数据失去信心,对真实创作者产生怀疑。这种“劣币驱逐良币”的效应,会让优质内容因缺乏流量曝光而被淹没,而投机者则通过购买兼职粉获得虚假繁荣,最终导致整个内容生态的退化。

对兼职者而言,参与大量出兼职粉看似是“轻松赚钱”,实则是在助长网络虚假风气。曾有兼职者坦言:“一开始只是觉得点点赞就能赚钱,后来发现很多账号是虚假的,有些甚至涉及诈骗宣传,但为了佣金只能继续。”这种对道德底线的妥协,不仅会让人形成“数据造假无伤大雅”的错误认知,更可能在潜移默化中降低对虚假信息的辨别能力。当“点赞”可以明码标价,“关注”可以批量生产,网络空间的“真实性”便荡然无存,而失去信任的代价,是整个社会为虚假流量买单。

三、平台与市场的反噬:虚假流量终将反噬自身价值

对于平台方而言,大量出兼职粉带来的虚假流量会严重干扰算法推荐机制。当平台无法区分真实用户与“兼职粉”,优质内容可能因数据不足被压制,而低质甚至有害内容则可能通过造假获得流量倾斜,最终导致用户体验下降、用户流失。为了打击此类行为,平台不得不投入大量资源研发反作弊系统,但这无疑增加了运营成本,而这些成本最终会转嫁给所有用户。

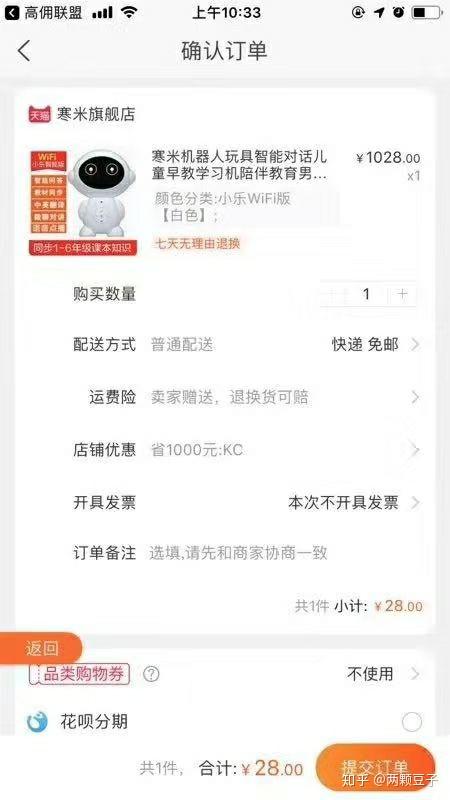

对购买者而言,看似“低成本”的兼职粉服务,实则是一场高风险的“投资”。某电商商家曾花费数万元购买“兼职粉”提升店铺销量,短期内确实看到流量上涨,但转化率却极低,且因“虚假交易”被平台降权,最终销量不升反降。虚假流量或许能制造一时的繁荣,却无法带来真实的用户粘性与商业价值。当消费者意识到“点赞”背后是虚假操作,品牌形象将一落千丈,这种信任危机的修复成本,远高于购买兼职粉的“节省”。

四、个人与社会的长远代价:从“小利”到“大害”的必然逻辑

对兼职者来说,参与大量出兼职粉看似能获得短期收益,实则埋下了长期隐患。组织者往往以“日结”“高时薪”为诱饵,要求兼职者提供身份证、银行卡等信息,这些信息可能被用于洗钱、诈骗等犯罪活动;兼职者操作过程中使用的软件也可能携带病毒,导致个人信息泄露。曾有大学生因参与兼职粉刷单,不仅被骗取押金,还被卷入“跑分洗钱”团伙,最终留下案底,影响未来发展。

对社会而言,大量出兼职粉的泛滥会助长“流量至上”的畸形价值观。当“数据”成为衡量成功的唯一标准,人们会逐渐忽视真实的能力与价值,转而沉迷于制造虚假繁荣。这种风气蔓延到教育、职场等领域,会导致“唯数据论”盛行,让踏实做事的人被边缘化,让投机取巧者获利。当社会不再相信“真才实学”,只追捧“虚假光环”,失去的将是个体的创造力,更是整个社会的进步动力。

虚假流量或许能带来一时的“光鲜”,却无法掩盖背后的“灰暗”。大量出兼职粉的行为,无论对参与者、购买者还是整个网络生态,都是一场“零和游戏”——有人获利,就有人付出代价,而最终的代价,往往由整个社会承担。唯有坚守“真实”的底线,拒绝虚假流量,才能让网络空间回归清朗,让每一个人的努力都能被看见、被尊重。