事业人员能去企业兼职吗?违反纪律规定的话薪酬怎么处理?

本文深度解析事业人员能否去企业兼职的核心问题,聚焦于事业单位人员兼职规定与界定违规兼职行为的标准。文章详细探讨了违规兼职的后果,特别是事业人员违规兼职薪酬处理的具体方式,并揭示了其中潜藏的巨大法律风险。通过梳理事业单位兼职审批流程,旨在为相关人员提供清晰的合规指引,避免因误踩纪律红线而造成职业危机与经济损失。

事业人员能否“脚踏两只船”,在体制内安身立命的同时,又去企业兼职获取额外报酬?这个问题,宛如悬在许多心怀“第二职业”梦想的事业单位人员头顶的达摩克利斯之剑。它并非一个简单的“能”或“不能”可以概括,其背后牵动着复杂的纪律规定、法律边界与个人职业发展的深刻博弈。想要厘清这其中的脉络,我们必须深入探讨制度的刚性约束与现实的柔性需求之间的张力,以及一旦越界,那笔看似丰厚的兼职薪酬将面临怎样的命运。

首先,我们需要理解为何要对事业单位人员的兼职行为进行严格规制。其核心出发点在于维护公共服务的公正性与廉洁性。事业单位,尤其是承担行政职能、公益服务的事业单位,其工作人员掌握着一定的公共资源或社会服务权力。若允许其无限制地在企业兼职,极易催生利益冲突。试想,一名负责政府采购的公职人员,同时在供应商企业担任顾问,其决策的天平是否会不自觉地向后者倾斜?一名公立医院的医生,若在私立医疗机构多点执业,是否会将最优质的病源或精力进行不当分配?这些潜在的风险,正是《事业单位工作人员处分暂行规定》等一系列纪律法规出台的根本原因。这些规定旨在筑起一道防火墙,确保工作人员将全部精力投入到本职工作中,防止公共权力被滥用,保障社会资源的公平分配。因此,对兼职的限制,本质上是对公职身份纯洁性的捍卫,是对社会公众信任的回应。

那么,如何精准地界定违规兼职行为的标准?这绝非仅仅指在企业领取工资那么简单。违规行为的范畴远比想象中宽泛。它主要包括以下几种情形:一是未经审批,擅自兼职。这是最常见也最直接的违规形式。无论兼职行为是否影响本职工作,只要未履行报批程序,便已触犯纪律。二是兼职活动与本职业务存在直接或间接的利益关联。比如,在监管对象企业任职,或在与本单位有竞争关系的公司中担任要职。三是在兼职中利用职权或工作便利,为所兼职企业谋取不正当利益,这甚至可能触及刑法。四是违反规定,在兼职企业中获取股权、期权等长期性激励,而非简单的劳务报酬。五是“挂名”兼职,即不实际到岗工作,仅利用个人名义或影响力为企业“站台”并获取报酬。这些标准的设立,使得对违规行为的认定有据可依,也警示相关人员,任何试图“打擦边球”的行为都可能被认定为违纪。

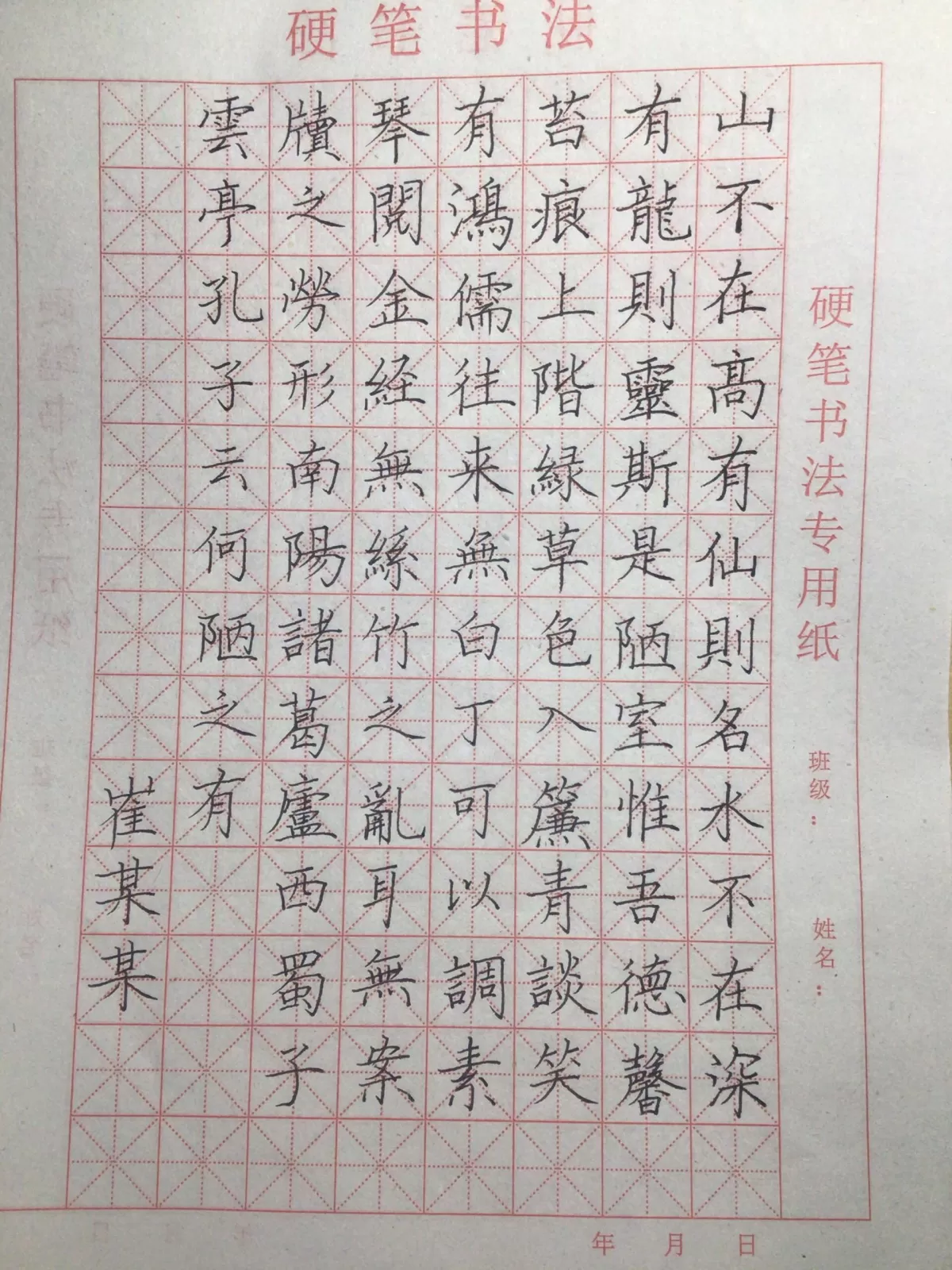

是否所有兼职都被一刀切地禁止?答案也并非如此绝对。国家政策在严明纪律的同时,也为合理、合规的兼职留出了一扇门。关键在于是否严格遵循了事业单位兼职审批流程。通常,这一流程包括个人提出书面申请,详细说明兼职单位、兼职内容、任期以及薪酬情况;所在单位党组织或行政领导班子对兼职的必要性、合规性以及是否会影响本职工作进行集体研究审议;审批通过后,还需按规定向上级主管部门和组织人事部门备案。尤其值得注意的是,对于领导干部、涉及关键岗位的人员,审批会更为严格。此外,即便获得批准,兼职人员也必须遵守若干纪律,如不得领取除规定薪酬外的其他任何形式的报酬,不得占用工作时间,不得将单位的公共资源用于兼职活动等。可以说,合规的兼职是在阳光下的有序流动,其核心在于“透明”与“可控”,确保个人发展公共利益不发生冲突。

一旦越过红线,违规兼职的薪酬将如何处理?这是所有违规者最为关心的问题,也是纪律惩戒中最具威慑力的一环。根据相关规定,对于违规兼职所获取的薪酬及其他经济利益,一律被视为违纪所得。处理方式非常明确且严厉:全额收缴。这笔钱不是简单地“退回”给兼职企业,而是要上缴国库或由单位纪检部门代为收缴。这意味着,违规者不仅“竹篮打水一场空”,其违规行为还将被记入个人档案,成为职业生涯中一个难以抹去的污点。更严重的是,薪酬收缴仅仅是纪律处分的起点。根据情节严重程度,相关人员还将面临警告、记过、降低岗位等级、撤职乃至开除等处分。这种处分直接与职务晋升、薪酬待遇挂钩,其负面影响是长期而深远的。

除了纪律处分,违规兼职还潜藏着巨大的事业人员兼职取酬的法律风险。当兼职行为与职务犯罪发生交叉时,性质将发生根本性转变。例如,如果工作人员利用职务上的便利,通过兼职行为索取或非法收受他人财物,为他人谋取利益,那么这就不再是简单的违纪,而可能构成受贿罪。同样,如果其在兼职中泄露了因职务而知悉的国家秘密、商业秘密,则可能构成泄露国家秘密罪或侵犯商业秘密罪。这些刑事罪名一旦成立,后果不堪设想,不仅意味着职业生涯的彻底终结,更将面临牢狱之灾。因此,违规兼职的“账单”远不止被收缴的薪酬,它可能是一张包含前途、自由与声誉在内的巨额罚单。

在个人价值实现方式日益多元的今天,事业人员寻求更广阔的发展空间本无可厚非。然而,体制内的身份赋予我们的,不仅是职业保障,更是一份沉甸甸的社会责任。在体制的边界内谋求个人发展,是一门需要敬畏与智慧的艺术。任何试图绕过规则的侥幸心理,任何对纪律红线的试探与挑战,最终付出的代价,远非短期薪酬所能衡量。与其在灰色地带担惊受怕,不如将精力深耕于本职工作,或通过合规的渠道实现自我价值。唯有如此,方能行稳致远,让职业生涯之路走得踏实、安心且长久。