事业单位人员做副业,能做哪些?合法不?咋入账?依据是啥?

深入探讨事业单位人员做副业的合规性问题,全面解析其合法性边界、入账报税方式及政策依据。文章依据《事业单位工作人员处分暂行规定》等法规,梳理了体制内人员可从事的合规副业类型,并详细说明了劳务报酬、经营所得等不同收入的正确入账与税务处理方法,为寻求个人价值提升的事业单位人员提供一份专业、严谨的实操指南。

在当前社会经济环境下,事业单位人员对于个人价值实现与收入增长的渴望日益增强,探讨“副业”已成为一个无法回避的现实议题。然而,与普通职场人不同,事业单位人员的身份具有特殊性,其一举一动都关联着公共服务的形象与公信力。因此,事业单位人员能否从事副业、如何从事副业,并非一个简单的“能”或“不能”可以回答,其核心在于对“合规性”边界的精准把握。我们必须明确一个核心前提:任何副业行为都不能与法律法规、党纪政纪相抵触,不能影响本职工作的正常开展,更不能利用职务之便谋取私利。

要厘清事业单位副业合法性的问题,就必须找到其政策依据。目前,我国并没有一部名为《事业单位人员副业法》的单一法律,相关规定散见于多个法律法规和部门规章之中。其中,最直接的依据是《事业单位工作人员处分暂行规定》。该规定明确指出,事业单位工作人员不得“违反国家规定,从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬”。这里的“违反国家规定”是关键,它意味着并非所有营利性活动都被一刀切地禁止。例如,《中华人民共和国公务员法》对公务员有更严格的禁令,但事业单位人员的管理参照此规定执行时,往往留有一定的弹性空间。此外,许多地方政府和行业主管部门会出台更具体的实施细则或指导意见,形成所谓的“负面清单”制度。“负面清单”之外的领域,原则上可以探索。因此,判断一项副业是否合法,第一步就是对照这些规定,看其是否属于明确禁止的范畴,例如是否在关联企业兼职、是否利用了工作中获取的未公开信息、是否占用了工作时间与公共资源等。

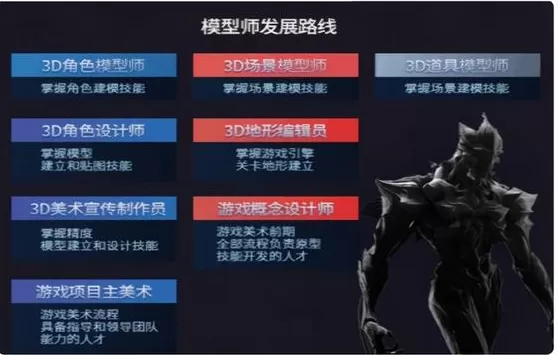

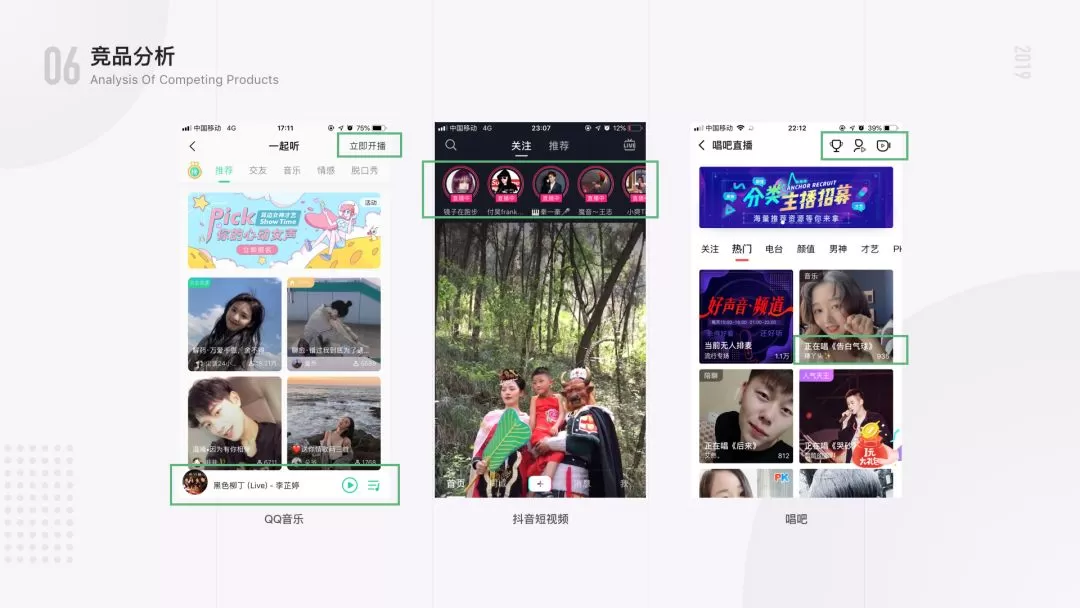

基于上述法规框架,我们可以为体制内人员推荐一些相对安全的合规副业方向。首推的是知识技能型副业。这类副业将个人专业知识与业余时间相结合,不仅风险低,还能促进个人能力的持续精进。例如,教师可以利用周末或假期进行线上课程开发、编写教辅资料;技术人员可以在合规前提下承接一些非竞争性的编程或设计项目;法律、财会等专业人员可以通过撰写专业文章、举办线上讲座等形式分享知识。关键在于,所有工作必须在业余时间、使用个人设备完成,且成果不能与所在单位的科研项目、业务产生利益冲突。其次,艺术创作与内容生产也是很好的选择。比如,书法、绘画、摄影爱好者可以出售自己的原创作品;有表达欲和创作力的人员可以在知乎、抖音、B站等平台成为知识类或生活类博主,通过平台激励、广告或知识付费变现。这类活动本质上是个人才华的展现,与社会文化发展并行不悖,政策风险相对较小。再者,与身份完全脱钩的体力或服务型劳动,如周末烘焙、宠物托管、家政服务等,只要不影响本职工作精力,通常也被默许。最后, passive income,如房产出租、合法的金融投资(股票、基金等),因其不属于“经营活动”范畴,而是财产性收入,通常不被视为需要严格审批的副业,但需注意资金来源的合法性。

当副业产生实际收入后,“如何入账”便成为一个极其严肃的问题,这不仅关乎财务合规,更涉及到法律责任。事业单位人员的副业收入,与主业的工资薪酬发放渠道完全不同,必须严格区分,独立核算。根据收入性质的不同,主要涉及以下几种税务处理方式:第一种是“劳务报酬所得”。这是最常见的形式,如一次性的设计费、稿费、咨询费等。支付方(公司或平台)在向你支付款项时,有义务代扣代缴个人所得税。个人拿到的是税后收入,这笔钱直接进入个人银行账户即可,无需再向单位申报。第二种是“稿酬所得”。主要针对文字作品出版发表,税法规定其有专门的减征优惠,同样由支付方代扣代缴。第三种是“经营所得”。如果副业达到了一定的规模,例如经营一家网店、注册成了个体工商户,那么收入就属于经营所得。这种情况下,个人需要按照规定自行在税务部门进行申报纳税,通常涉及个人所得税的“经营所得”税目。这是风险最高的一类,因为一旦注册了市场主体,就意味着与“经营活动”产生了直接关联,需要格外谨慎。无论哪种形式,都必须记住:依法纳税是公民的基本义务,任何试图隐瞒收入、逃避税款的行为都是违法的。 支付宝、微信的转账记录,银行的流水,都是税务稽查的依据。因此,保留好每一笔收入的完税证明,是保护自己的最佳方式。

尽管法规为事业单位人员从事副业留下了一定的空间,但这背后仍潜藏着不容忽视的风险与挑战。首要的是政策风险。当前的“默许”状态并不等于永久“绿灯”,政策风向的转变可能很快,今天合规的明天可能就需要调整。其次是声誉风险。在公众的刻板印象中,事业单位人员似乎应该“两袖清风”,任何公开的副业行为都可能引来不必要的关注和误解,甚至可能被贴上“不务正业”的标签。最后是精力风险。人的精力是有限的,副业的投入很可能挤占用于学习、休息和陪伴家人的时间,长期以往可能导致身心俱疲,甚至影响主业表现,得不偿失。面对这些挑战,一个值得关注的趋势是,管理理念正从“严防死守”向“规范引导”转变。一些地方开始探索更人性化、更精细化的管理方式,鼓励事业单位人员在完成本职工作的前提下,通过合法合规的兼职实现知识价值转化,这为“副业”的健康发展提供了一线曙光。

归根结底,对于每一位身处事业单位的个体而言,选择开辟副业之路,更像是一场在原则与现实之间的平衡艺术。它考验的不仅是个人专业能力的变现能力,更是对政策法规的理解深度、对职业道德的坚守恒心以及对个人精力的管理智慧。合规的副业,应当是人生的一个“加分项”,是拓宽视野、提升综合素养的试验田,而非一场随时可能引爆的“冒险游戏”。在动念之初,不妨先扪心自问:这份副业能否让我成为一个更好的人,一个更优秀的公共服务提供者?如果答案是肯定的,并且每一步都踩在合规的鼓点上,那么这条路或许就值得一试。它所带来的,将不仅仅是经济上的些许增益,更是一种在体制内寻求自我突破与价值升华的独特体验。