事业单位、公职人员、大学老师、高校研究员,谁能兼职律师?

深入探讨事业单位人员、公职人员、大学老师及高校研究员兼职律师的可行性。文章系统梳理了《公务员法》、《律师法》及相关规定,明确指出公务员严禁兼职,详述事业单位人员的复杂性与审批要求,并重点解析了高校教师与研究员在遵循特定规定下的兼职路径。内容涵盖资格申请、限制条件及职业伦理,旨在为相关专业人士提供清晰、合规的职业发展参考。

在当代社会,专业身份的交叉与融合已成为一种趋势,其中,拥有体制内身份的人员是否可以跨界从事律师职业,是一个备受关注且法律界定极为严谨的问题。这不仅关乎个人职业发展的多元选择,更触及到公职伦理、利益冲突防范以及法律职业纯洁性的深层考量。要厘清事业单位人员、公职人员、大学老师与高校研究员这四类人群能否兼职律师,不能一概而论,必须深入到具体的法律法规与政策框架中,进行抽丝剥茧的分析。

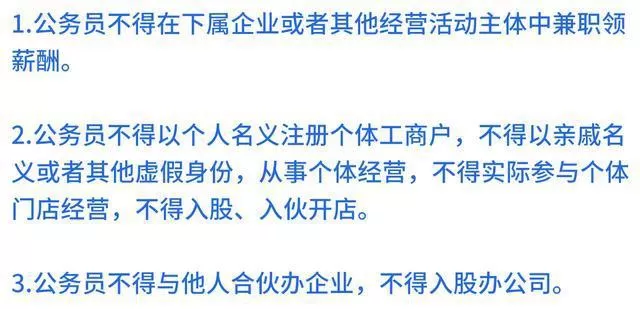

首先,我们必须明确一个最为严格的限制群体:公职人员,特别是公务员。依据《中华人民共和国公务员法》第五十九条的明确规定,公务员必须遵守纪律,不得“从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务”。律师职业,本质上是一种提供法律服务并获取报酬的营利性活动,这与公务员的职责属性存在根本性的冲突。公务员的核心职责是依法履行公职、服务公众,其身份要求保持中立与廉洁,严禁利用职权或影响力为个人谋取私利。若允许公务员兼职律师,极易引发权力寻租、利益输送等风险,严重损害政府公信力。因此,对于纳入公务员编制序列的人员,包括参照公务员法管理的事业单位人员,法律划下了一道不可逾越的红线,即严禁从事包括律师在内的任何有偿兼职活动。这一规定旨在从源头上切断公权力与市场利益之间的不当关联,是维护国家治理体系健康运行的基石。

其次,对于更为宽泛的事业单位人员,情况则显得复杂多变,呈现出“原则禁止,例外批准”的特征。事业单位的种类繁多,从全额拨款、差额补贴到自收自支,其管理体制和约束强度各不相同。《事业单位人事管理条例》并未像《公务员法》那样一刀切地禁止所有营利性活动,但普遍要求“不得违反国家规定,在外兼职”。这里的“国家规定”和具体单位的内部管理制度成为了决定性因素。许多事业单位,特别是教育、科研、医疗等领域的单位,出于维护单位声誉、防止利益冲突和保障本职工作质量等考虑,通常会制定较为严格的内部规定,禁止或严格限制员工从事律师等兼职。然而,在某些改革深入推进、与市场联系紧密的事业单位,如部分咨询机构或设计院所,如果员工申请的兼职活动与其本职工作不存在冲突,且经过了单位组织的严格审批程序,理论上存在一定的可能性。但审批门槛极高,需要证明兼职不会影响本职工作、不利用单位资源、不损害单位利益,且往往要求进行报备和接受监督。因此,事业单位人员能否兼职律师,关键在于其单位性质、内部规定以及能否获得组织的正式批准,这是一个充满不确定性的探索过程,而非一项理所当然的权利。

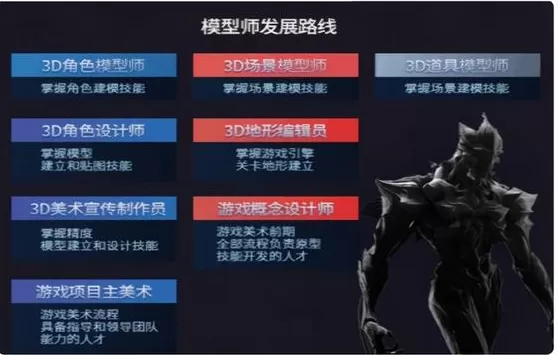

再将目光投向高校领域,大学老师与高校研究员是四类人群中,最有可能被允许兼职律师的群体,但这同样附带了严格的限定条件。司法部曾出台《关于取得法律职业资格证书的在职人员从事律师职业的管理办法》,其中特别为高等院校、科研机构中从事法学教育、研究工作的专职人员开辟了通道。这类人员可以申请兼职律师执业。其核心逻辑在于,允许法学教师和研究员从事法律实务,能够促进理论与实践的紧密结合,丰富教学内容,提升研究质量,最终反哺法学教育与法治建设。但这里的“兼职”与大众通常理解的在律所接案、按比例分成的模式有显著区别。根据规定,高校兼职律师的执业活动通常受到以下限制:第一,执业机构,他们一般不能在常规的律师事务所挂名执业,其执业机构通常挂靠在本校的法律院系或法学院下属的法律诊所、研究中心等。第二,执业范围,其业务活动多与教学、科研及社会服务相关,例如指导学生模拟法庭、参与法律援助案件、为政府和社会提供公益性法律咨询、承担与研究方向相关的课题研究等,而非纯粹的商业诉讼。第三,审批程序,申请人必须首先获得所在高等院校的同意,这是向司法行政机关申请执业的前置条件。学校会对其师德师风、教学任务完成情况、潜在利益冲突等进行综合评估。因此,对于大学老师和高校研究员而言,从事法律实务兼职是一条被政策鼓励但路径规范的道路,其本质是“以研促教、以教助研”的产学研一体化模式,而非个人创收的手段。

最后,无论哪一类人员,即便在理论上具备了兼职律师的可能性,都必须面对兼职律师资格申请流程中的现实挑战与职业伦理的拷问。申请流程不仅包括向司法行政机关提交材料、获得批准,更关键的是前述的单位内部审批环节。这一环节往往比行政审核更为严苛,因为它直接关系到个人在体制内的职业前途。此外,即便成功获批,如何平衡本职工作与兼职业务的时间与精力分配,如何确保兼职行为不与单位利益、公共利益产生任何形式的冲突,如何严格遵守律师执业纪律和保密义务,都是对个人职业操守的持续考验。例如,一名高校教师若在代理案件时,利用了学校的学术资源或名义,便构成了严重违规。一名事业单位人员若处理的案件涉及其主管单位的业务范畴,则必然存在利益冲突。这些潜在风险要求从业者在行动前必须有清晰的边界意识和高度的自我约束能力。

归根结底,能否在体制内身份与律师职业之间架起一座桥梁,选择的不仅是职业路径,更是一种价值取向与责任担当。法律为不同身份的人群设定了不同的行为边界,其背后是对公共利益、职业伦理和社会公平的深层守护。对于身处其中的个体而言,理解并尊重这些规则,审慎评估自身的能力与初心,才能在多元的职业选择中,找到既能实现个人价值,又能无愧于社会期望的平衡点。这不仅是对法律的敬畏,更是对自身职业声誉的珍视。