事业单位工作人员能兼职吗?兼职能取酬,能做哪些副业?

事业单位工作人员能否兼职取酬?这是许多体制内人员关心的话题。本文将为您深度解析相关政策规定,厘清哪些副业可以做,哪些红线不能碰。我们不仅探讨合规的兼职路径与审批流程,更着重揭示违规兼职的潜在风险与严重后果,为您提供一份兼具专业性与实用性的行动参考。

身处事业单位,拥有“体制内”身份,意味着一份稳定与责任。然而,在日益多元的社会经济环境下,许多事业单位工作人员开始思考:我能否利用业余时间开展一份副业,增加家庭收入,实现个人价值的更多可能?这个问题看似简单,实则牵涉到复杂的政策法规、身份伦理与职业风险。它并非一个简单的“能”或“不能”可以概括,而是一个需要精细解读、审慎对待的严肃课题。理解其背后的逻辑与边界,是每一位有此想法的“体制内”人员必须补上的第一课。

首先,我们必须明确一个基本前提:事业单位工作人员兼职取酬规定的核心精神是“从严控制,例外允许”。我国《公务员法》明确规定,公务员不得从事或者参与营利性活动,在企业或者其他营利性组织中兼任职务。虽然事业单位工作人员不完全等同于公务员,但参照其管理精神,绝大多数地区和单位都遵循“原则上禁止兼职取酬”的总基调。这一规定的根本目的在于维护公共利益,防止因个人兼职行为可能产生的利益冲突、权力寻租以及对本职工作精力分散等问题。公职人员的身份附带着公共信任,这种信任不容许被商业化行为所稀释或滥用。因此,任何关于兼职的思考,都必须建立在这一“防火墙”意识之上,清晰地认识到“公”与“私”的界限不容模糊。

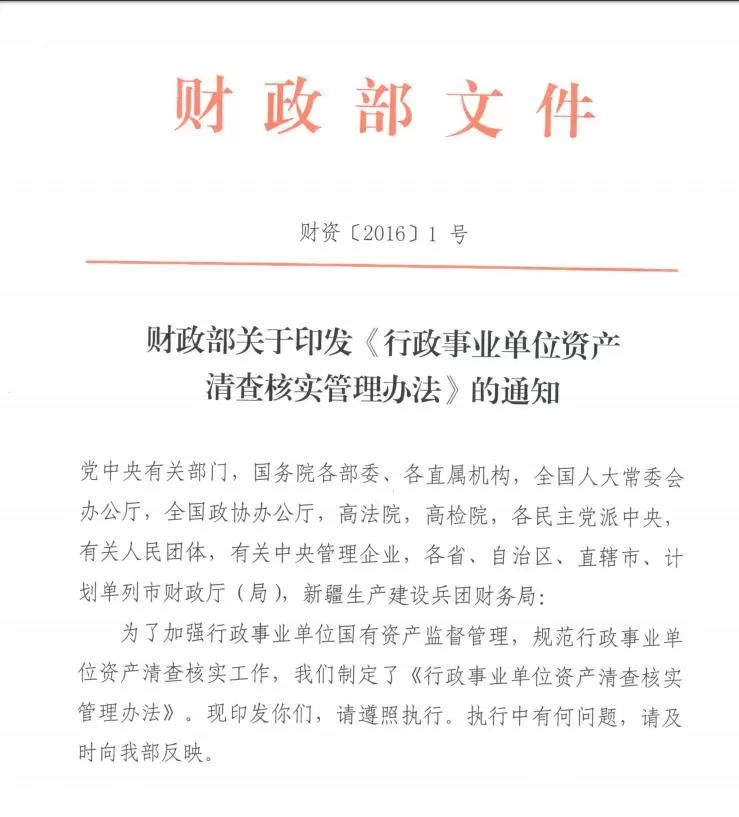

然而,原则的刚性之下,也存在政策引导的柔性空间。近年来,为了激发社会创新活力,国家出台了一系列鼓励专业技术人员创新创业的政策,其中最核心的便是《关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》。这份文件为特定人群打开了合规兼职的“绿灯”。它主要针对的是事业单位专业技术人员离岗创业、到企业挂职或参与项目合作等场景。具体而言,允许符合条件的科研、教学、医疗、工程等领域的专业技术人员,在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下,经过单位批准,采取多种方式投身创新创业。例如,他们可以离岗创业,在3年内保留人事关系;也可以利用与本人从事专业相关的发明创造或技术成果,在不损害单位利益的前提下,进行成果转化并获取合理报酬。这意味着,如果你的身份是专业技术人员,并且你的副业方向与你的专业高度相关,那么你走合规路径的可能性就大大增加了。这不仅是个人增收的机会,更是国家鼓励知识价值实现、推动科技成果转化的战略举措。

那么,对于非专业技术岗位的普通工作人员,或者技术人员的副业与本职工作无关,情况又如何呢?这就进入了问题的“灰色地带”,也是风险高发区。要回答“体制内人员可以做哪些副业”,我们需要遵循几个关键的“排除法”原则。第一,绝对不能与本职工作产生任何利益冲突。你不能在与你单位有业务往来、监管关系或竞争关系的企业中兼职。第二,绝对不能利用职务之便或单位资源。包括不能在工作中处理私事,不能使用单位的办公设备、信息数据、无形资产(如单位声誉)为你的副业服务。第三,绝对不能影响公职形象。从事的活动必须是合法、健康、正面的,不能让公众对你的公职身份产生负面联想,例如开办酒吧、经营高调的商业网店、从事网络直播带货等,这些都存在极高的风险。在排除了这些红线之后,一些纯粹的、与公职身份完全剥离的“智力型”或“技能型”劳动,在未经批准且不取酬的情况下,风险相对较低。例如,利用个人知识进行学术写作、翻译、创作不涉及敏感内容的文艺作品等。但一旦涉及取酬,性质就变了,必须回归到“审批”这一唯一合法路径上来。

谈及风险,就必须严肃正视事业单位人员违规兼职后果。这绝非危言耸听,而是有明确处分依据的。根据《事业单位工作人员处分暂行规定》,违反国家规定,从事、参与营利性活动或者兼任职务领取报酬的,将视情节轻重给予警告、记过、降低岗位等级或者撤职处分。情节严重的,甚至可能被开除。这里的“营利性活动”范围很广,开办公司、入股企业、有偿中介、兼职取酬等均包含在内。更严重的是,如果兼职行为涉及利用职权为他人谋利,收受好处,则可能突破违纪界限,触犯刑法,构成受贿罪等。因此,每一次侥幸心理的背后,都可能隐藏着断送职业生涯的巨大风险。单位的定期填报、个人有关事项报告,以及日益强大的社会监督网络,都让违规行为无所遁形。一时的经济利益,与长期稳定的职业前景和清白的个人声誉相比,孰轻孰重,不言而喻。

综上所述,事业单位工作人员的兼职之路,更像是在一条布满规则与警示的狭窄通道中谨慎前行。它要求从业者具备极高的政策敏感度、职业伦理和风险控制能力。正确的打开方式,绝非偷偷摸摸地试探底线,而是光明正大地寻求合规路径。第一步是精准定位,明确自己的身份属性和岗位特点,判断是否符合国家鼓励创新创业的范畴。第二步是坦诚沟通,主动向单位组织人事部门或领导咨询政策,汇报想法,寻求批准与指导。任何绕过审批的“自作聪明”都是最危险的。第三步是严守边界,即便获得批准,也要时刻提醒自己,副业是“副”,主业是“主”,确保本职工作不受影响,并严格遵守所有约定俗成的规矩。最终,对于体制内的个体而言,追求个人价值与财富增长是正当的权利,但这份追求必须置于公共责任与职业操守的框架之内。唯有如此,才能在实现个人梦想的同时,无愧于那份沉甸甸的公共信任,走得更稳、更远。