带小孩上班,副业适合女性上班族吗?现实兼顾可行吗?

探讨带小孩上班的女性上班族做副业的可行性。本文深入分析宝妈副业现实挑战,提供兼顾工作与家庭的副业思路,并分享适合女性的低成本副业选择,助你在多重角色中找到平衡点,实现自我价值。

当“带小孩上班”与“副业”这两个词同时出现在一位女性上班族的日程表上时,这背后涌动的,绝非简单的“搞钱”冲动,而是一场关于生存、自我与未来的复杂博弈。它是否适合?能否兼顾?这问题的答案,绝非“能”或“不能”的二元判断,而是一幅需要用个人精力、家庭支持、社会环境和自身韧性共同绘制的精细蓝图。与其说这是对时间管理能力的考验,不如说是对现代女性身份认同与价值排序的深度拷问。

我们必须正视一个核心前提:对于大多数职场妈妈而言,开启副业的初始动机往往源于一种“不安全感”。这种不安全感可能来自单一工资收入的脆弱性,可能来自职业生涯停滞期的焦虑,也可能来自在“母亲”这一伟大身份下,个人价值被边缘化的恐惧。副业,在此时扮演了三重角色:一张财务安全垫、一个精神避风港、以及一座通往更广阔职业可能性的桥梁。它让女性在固定的职场轨道之外,保留一块可以自主耕耘的自留地,这片土地上收获的不仅是金钱,更是掌控感、成就感和抵御未来不确定性的底气。然而,理想的丰满必须正视现实的骨感,这正是“宝妈副业现实挑战”被反复提及的原因。

挑战是具体而微的,它们渗透在每一个24小时的循环里。首当其冲的是精力的极度碎片化。职场妈妈的“时间”从来不是连续的整块,而是被通勤、工作、喂奶、辅导作业、哄睡等无数任务切割成的碎片。副业所需的深度思考和专注投入,与这种“时刻待命”的状态形成了天然冲突。紧随其后的是情感与体力的双重透支。白天的职场需要专业的“面具”,夜晚的家庭需要温暖的“怀抱”,副业则要求她切换到第三种模式——创作者、服务者或经营者。当一天结束,留给自己的往往只有疲惫。此外,空间的重叠与干扰也是一个难题。“在家就能做的女性副业”听起来美好,但现实中,工作台旁可能就是孩子的玩具区,刚进入状态就可能被一声“妈妈”打断。这种在多重角色间高频切换带来的内耗,是外人难以体会的。最后,社会与家庭的隐形期望构成了无形的枷锁,“完美妈妈”的神话让她们在做任何“为自己”的事情时,都可能背负一丝愧疚感。

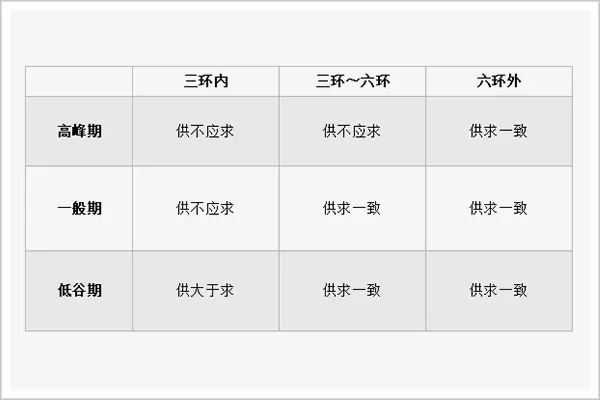

面对如此重重关隘,是否就意味着此路不通?并非如此。关键在于进行一场彻底的“供给侧改革”——对自己拥有的资源进行重新审视与配置。这直接导向了“女性上班族副业选择”的战略性问题。最理想的起点,并非追逐热点,而是“盘点存量”。你的专业技能是什么?是擅长写作、设计、编程,还是精通外语、财务、法律?将这些“上班时间”的技能转化为“下班时间”的收入,是成本最低、路径最短的变现方式。例如,一位财务妈妈可以提供小企业的代理记账服务,一位英语老师妈妈可以开设在线口语陪练。其次是“放大兴趣”。你是否热爱烘焙、手作、收纳整理或健身?将兴趣发展为副业,最大的优势在于它能提供强大的情绪价值和持续的内驱力,让你在面对疲惫时,依旧能找到乐趣。开一个美食探店的社交媒体账号,或者在周末组织一场亲子手作沙龙,都属于此类。最后,是“链接资源”。作为职场女性,你拥有人脉、信息和对特定消费群体的理解。社群团购、品牌代理、知识分享会的组织者等,都是将自身社交网络价值化的有效路径。这些“适合女性的低成本副业”模式,共同的特点是轻资产、高灵活性,能够与家庭生活实现更好的兼容。

然而,正确的选择只是成功的一半,另一半则在于“兼顾”的智慧。这绝非简单的“挤时间”,而是一套系统的自我管理与家庭协作机制。时间的“颗粒度管理”至关重要。你需要识别自己一天中精力最集中的“黄金一小时”,将其留给最需要创造力的副业任务。而通勤、午休等“垃圾时间”,则可以用来处理回复消息、搜集素材等琐事。建立清晰的边界感是防止崩溃的心理防线。这不仅包括物理空间的边界(在家中开辟一个专属工作角),更包括心理和时间的边界。要明确告诉家人,哪些时间是你的“免打扰时间”,并学会对超出能力范围的要求说“不”。更重要的是,寻求并构建支持系统。一个理解并愿意分担育儿责任的伴侣,是职场妈妈启动副业的最强后盾。同时,与其他宝妈建立互助社群,交换信息、分享经验、互相打气,能有效缓解孤独感和焦虑感。这种“兼顾工作与家庭的副业”模式,本质上是将个人奋斗扩展为家庭乃至小团队协同作战的过程。

归根结底,带小孩上班的女性探索副业之路,更像是一场动态平衡的艺术实践。它没有一个标准化的成功模板,唯一的标准是“可持续”。你需要在副业的收入、个人成长与家庭和谐之间,找到一个适合自己当前阶段的最佳平衡点。这个点会随着孩子的成长、工作的变化而不断漂移,需要你持续地感知、调整与校准。它要求我们放下对“完美”的执念,接受“完成”即是“圆满”。或许你的副业收入暂时只够补贴家用,但它让你重拾了学习的热情;或许你的小事业进展缓慢,但它让你在孩子面前展示了一个努力探索、永不止步的榜样。这份内在的丰盈与力量,远比账面上的数字更为珍贵。这条路,始于对现实的清醒认知,行于对自我的精准剖析,终于在多重角色中找到那个既坚韧又柔软,既为家庭也为自己的、独一无二的自己。