事业单位管理员兼职企业有哪些规定?具体管理办法是什么?

深入解析事业单位人员兼职企业的核心规定与管理办法,涵盖领导干部的严格限制、普通管理人员的审批流程、技术人员的鼓励性政策,以及违规兼职的处分条例。本文旨在为事业单位人员提供清晰的合规指引,帮助其在法律框架内平衡本职工作与个人发展,有效规避职业风险,确保兼职行为的合法性与规范性。

事业单位管理人员兼职企业,绝非简单的“副业”选择,而是触及公职人员纪律红线与法律法规的严肃议题。其核心在于平衡个人价值实现与维护公共利益之间的微妙关系,确保公共权力的廉洁性与事业单位职能的纯粹性。这一领域的规定并非单一文件所能概括,而是由一系列法律法规、党内纪律和部门规章共同构成的严密体系,旨在从源头上防范利益冲突,杜绝“亦官亦商”的现象。

一、禁止与限制:领导干部的“高压线”

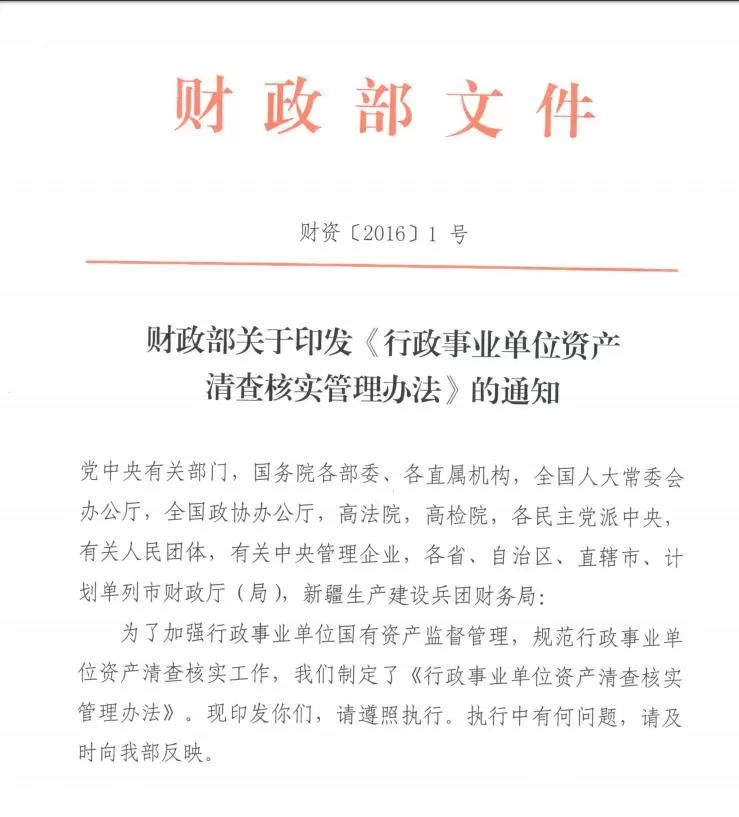

对于事业单位中担任领导职务的人员,相关规定堪称严苛,其兼职行为被置于最严格的监管之下。根据《中国共产党纪律处分条例》、《事业单位领导人员管理暂行规定》以及中央组织部、人力资源社会保障部等一系列文件精神,事业单位领导干部原则上不得在营利性组织中兼任职务,确因工作需要在本单位所办企业或关联企业兼职的,必须严格履行审批程序,且不得领取任何形式的报酬。这里的“领导干部”范畴广泛,不仅指单位的党政一把手,还包括副职领导、内设机构负责人等掌握一定管理职权的人员。其限制的深层逻辑在于,领导干部掌握着公共资源的分配权和决策权,若允许其随意在企业兼职,极易滋生权力寻租和利益输送,破坏公平竞争的市场环境。即便在离任后,根据《关于规范党政领导干部在企业兼职(任职)的若干意见》,也存在“脱钩期”限制,通常要求其在离职三年内,不得在与原工作业务直接相关的企业或其他营利性组织担任职务、从事营利性活动。这一“冷却期”设置,旨在切断权力余温可能带来的不当影响,是确保公职廉洁性的重要制度保障。

二、审批与报备:普通管理人员的“合规路径”

相较于领导干部,事业单位中不担任领导职务的普通管理人员和专业技术人员,其兼职政策则展现出一定的弹性,但绝非毫无约束。他们若希望到企业兼职,必须走通一条清晰的事业单位兼职审批流程。这条路径的核心是“事先批准”而非“事后报备”。首先,个人需向所在单位提交书面申请,详细说明兼职企业的基本情况、兼职内容、任期以及是否取酬等信息。其次,所在单位需对兼职申请进行实质性审查,重点评估兼职活动是否会影响其本职工作的完成、是否占用单位的物质技术资源、是否与单位业务存在利益冲突。审查通过后,还需按照干部管理权限报请上级主管部门或组织人事部门审批。只有在获得正式批准后,该兼职行为才具备合法性基础。值得注意的是,即便获得批准,兼职人员也必须严格遵守“三个不得”原则:不得利用职权或工作之便为兼职企业谋取不正当利益;不得将单位的商业秘密或未公开信息用于兼职活动;不得占用法定工作时间从事兼职事务。整个审批流程设计的初衷,是在保障个人合法权益和发展空间的同时,确保事业单位的正常运行和公共利益不受侵犯。

三、鼓励与规范:技术人员的“特殊通道”

在国家大力倡导创新驱动发展战略的背景下,一项特殊的政策为事业单位的专业技术人员开辟了“绿灯”。这便是事业单位技术人员兼职政策的核心内容。根据《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》等文件精神,国家和鼓励高校、科研院所等事业单位的专业技术人员在履行好岗位职责、完成本职工作的前提下,经所在单位同意,可以到企业和其他科研机构、高校、社会组织等兼职并取得合法报酬。特别是从事科技成果转化工作的技术人员,其兼职创业、离岗创业更受到政策的明确支持。这一政策的出发点在于,打通“产学研”一体化的壁垒,让沉睡在事业单位的智力资源和技术成果能够流动起来,转化为现实生产力。技术人员的兼职,更多被视为其专业能力的延伸和价值的再创造。但“鼓励”不等于“放任”,同样需要遵循报备程序,且兼职活动必须与其专业领域高度相关,严禁利用国家或单位的科研成果、核心技术、设备平台等无形或有形资产谋取私利。这条特殊通道体现了政策制定的精准性与时代性,既是对人才价值的尊重,也是服务国家发展大局的务实之举。

四、惩戒与问责:违规兼职的“沉重代价”

任何逾越红线的行为都将面临严肃的后果,这便是事业单位违规兼职处分条例所彰显的刚性约束。对于未经批准擅自兼职、违规在企业领取报酬、或利用兼职谋取不正当利益的事业单位人员,一经查实,将依据《事业单位工作人员处分暂行规定》等给予相应的纪律处分。处分种类从警告、记过、降低岗位等级,直至开除不等。情节严重,构成犯罪的,还将依法追究刑事责任。例如,某管理人员利用职务便利,将本单位项目信息透露给其兼职的企业并从中获利,这种行为就可能涉嫌贪污受贿或滥用职权。处分不仅意味着个人职业生涯的挫折,更会伴随声誉的损失和经济的处罚。近年来,各级纪检监察机关通报的违规兼职典型案例,持续释放出“越往后执纪越严”的强烈信号。问责机制的常态化,迫使每一位事业单位人员都必须对兼职问题心存敬畏,时刻绷紧纪律这根弦,将合规意识内化为行动自觉。

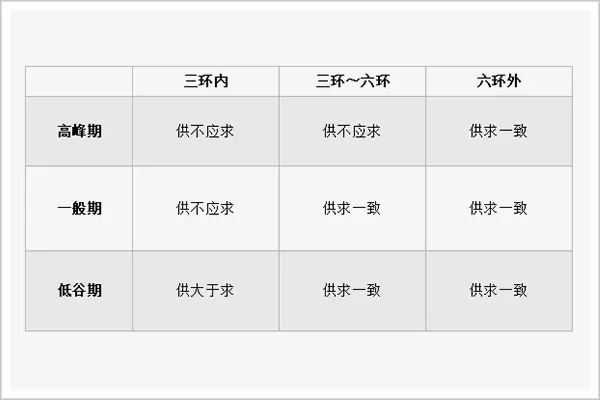

五、现实困境与未来趋势

在实践中,事业单位人员兼职管理规定仍面临一些挑战。一方面,部分单位存在“一刀切”的懒政思维,为了规避管理风险,干脆禁止所有兼职行为,一定程度上压抑了人才的活力。另一方面,随着平台经济、零工经济的兴起,新型的、非典型的兼职形式不断涌现,给传统监管模式带来了新的考验。如何界定线上咨询、知识付费等活动的性质,如何对其进行有效监管,成为管理部门需要思考的新课题。未来,事业单位兼职政策的发展趋势将更加趋向于精细化和分类管理。对于领导干部,将继续保持高压态势;对于普通管理人员,审批流程有望更加透明和高效;对于专业技术人员,政策支持力度或将进一步加大,配套的权益保障和风险隔离机制也将日趋完善。这种动态调整,旨在寻求公共利益与个人发展之间的最佳平衡点,让制度既能筑牢防线,又能激发活力。

对每一个身处事业单位的个体而言,兼职问题是一次对职业伦理、规则意识和风险判断能力的综合检验。它不仅仅关乎一份额外的收入,更关乎个人的职业操守与长远发展。在面对各种机遇时,唯有将法规纪律挺在前面,审慎评估,合规行事,方能在守护公职身份纯洁性的同时,安全地探索个人价值的更多可能。这既是个人负责,也是对所从事公共事业的庄严承诺。