兼职不兼薪啥意思?做多长时间不违法?签不签合同都行吗?

深入解析“兼职不兼薪”的真实含义,探讨其在法律层面的边界与风险。本文将明确不兼薪的兼职是否违法,分析工作时长与合同签订的关键问题,并厘清其与无偿加班的本质区别,为劳动者提供专业的权益保护指南,帮助您在复杂的职场环境中做出明智判断。

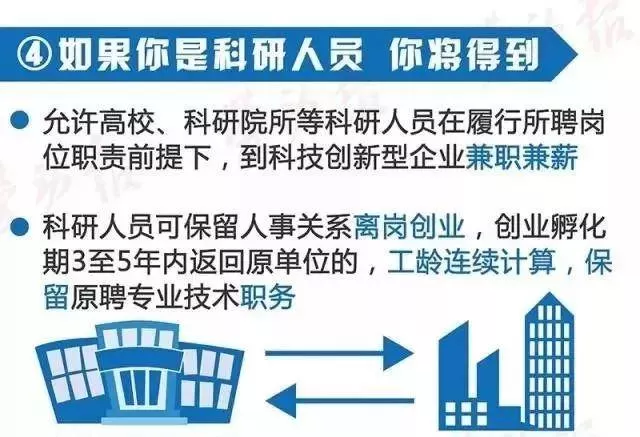

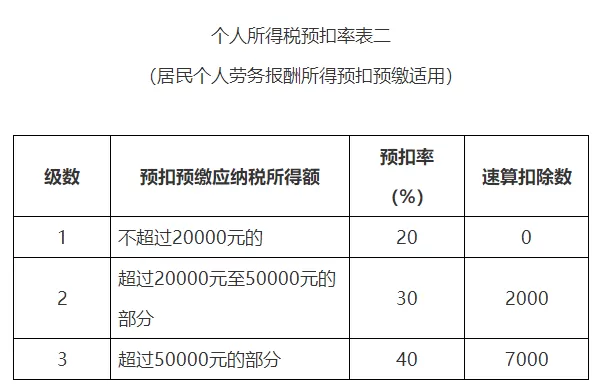

从法律视角审视,“不兼薪的兼职”是否违法,关键在于对“工作时间”和“劳动报酬”的界定。我国《劳动法》明确规定,国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。用人单位安排加班的,应支付不低于工资150%的报酬;休息日安排工作又不能补休的,应支付不低于工资200%的报酬;法定休假日安排工作的,应支付不低于工资300%的报酬。因此,所谓的“兼职不兼薪”如果实质上构成了加班,那么“不兼薪”本身就是违法的。这里的核心判断标准有三点:其一,任务是否具有强制性。如果劳动者拒绝参与会面临负面评价、失去晋升机会甚至被变相刁难,那么这种“自愿”就是虚假的,其强制性与加班无异。其二,任务是否与用人单位的业务经营直接相关。如果任务是为公司撰写宣传稿、组织团建活动、参与产品测试等,直接或间接为公司创造价值,那么它就属于工作范畴。其三,任务是否占用了劳动者的法定或约定休息时间。无论是工作日下班后、周末还是节假日,只要是在非约定工作时间内从事上述与业务相关的任务,就应被认定为加班。因此,讨论“做多长时间不违法”本身就是一个伪命题,法律的准绳并非时长,而是行为的性质。任何超出合同约定工时且未依法支付报酬的强制性工作,哪怕只有一小时,也已经踩在了法律的红线上。

合同是保障劳动者权益最坚实的盾牌,面对“兼职不兼薪”的模糊地带,签不签合同绝非无所谓。首先,我们必须明确,对于这种内部的、额外的任务,通常不会单独签订一份兼职合同,但这并不意味着劳动者就束手无策。关键在于你的主劳动合同。一份规范的劳动合同应当对工作内容、工作地点、工作时间和劳动报酬有清晰的约定。当雇主提出“兼职不兼薪”的要求时,劳动者应当首先审视这是否超出了合同约定的工作内容范围。如果超出了,你完全有权利要求就此签订补充协议,明确任务性质、时长以及相应的报酬。拒绝签订任何书面文件,口头承诺未来会以其他形式“补偿”,是风险极高的行为。其次,如果所谓的“兼职”是面向外部的,比如某些企业以“实习”、“项目合作”为名义招募无薪人员,那么签订一份权责清晰的协议就更加重要。这份协议即使不涉及薪酬,也应明确双方的法律关系(例如是劳务关系而非劳动关系)、工作内容、双方的权利义务,特别是要写明“无劳动报酬”这一条款,以避免未来被认定为事实劳动关系而追索薪酬。反之,如果没有这份协议,劳动者一旦付出了劳动,再去证明双方曾有“无薪”的约定将异常困难,缺乏书面证据是维权路上最大的障碍。

厘清“兼职不兼薪”与“无偿加班”的区别,有助于我们更精准地识别问题。从劳动者的体感上,两者似乎都是“白干活”,但在法律界定和应对策略上存在细微差异。无偿加班,通常指的是劳动者在自己的本职岗位上,延长了工作时间,但未获得加班费。例如,程序员在下班后继续调试今天未完成的代码。而“兼职不兼薪”则往往涉及一个新的工作身份或任务模块,这个任务可能与其本职工作关联不大,但同样服务于雇主。例如,市场部员工被要求在周末无偿担任公司活动的摄影师。尽管法律上,只要是为公司利益在非工作时间工作都应获得报酬,但“兼职不兼薪”的迷惑性更强。雇主会利用“岗位不同”、“技能拓展”等话术,将其包装成一种个人成长的机会,从而削弱劳动者的报酬预期。然而,这种区分在仲裁或诉讼中往往意义不大,法院或劳动仲裁机构更关注的是“是否提供了劳动”以及“是否获得了相应报酬”这一事实核心。因此,无论帽子是“加班”还是“兼职”,只要付出了劳动,就应当获得对价的回报,这是《劳动法》最基本的“按劳分配”原则。

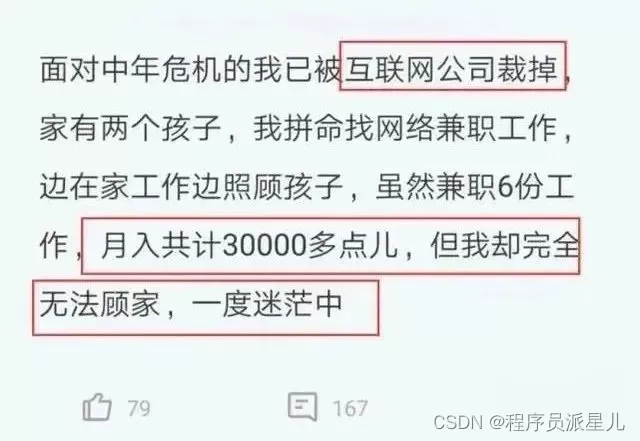

面对“兼职不兼薪”的潜在陷阱,劳动者需要建立一套自我保护的思维模型。首先是价值评估。在接受任务前,冷静思考这项“无薪兼职”能带来什么。是稀缺的技能提升、关键人脉的链接,还是明确的晋升承诺?如果雇主只是空泛地画大饼,那么你很可能只是在用宝贵的时间和精力为公司的免费KPI添砖加瓦。其次是证据留存。在数字时代,沟通记录无处不在。对于雇主安排的额外任务,尽量通过邮件、企业微信等可追溯的官方渠道进行沟通,明确任务要求、截止时间。在工作过程中,保留好工作成果、工作记录,并记录下自己所花费的时间。这些看似琐碎的记录,在发生纠纷时,将成为构成完整证据链的关键一环,用以证明你确实付出了额外的劳动。最后是沟通与边界。学会有策略地沟通,当接到不合理的要求时,可以尝试以“担心影响本职工作质量”、“需要平衡个人生活”等理由委婉拒绝,或直接提出需要对额外工作获得相应的报酬。建立清晰的个人边界,不仅是对自身权益的捍卫,也是对自身专业价值的尊重。一个健康的职场环境,应当是建立在公平、透明和相互尊重的基础之上,而不是对劳动者剩余价值的无限度索取。