兼职不合适辞退,不签合同违法吗?不交社保要补偿吗?

兼职被辞退,单位不签合同、不交社保怎么办?本文聚焦非全日制用工劳动权益保护,详细解读不签合同的法律风险与维权路径。针对兼职不交社保怎么维权、兼职被随意辞退补偿标准等核心问题,结合非全日制用工辞退规定,为兼职者提供清晰指引,从容应对兼职被辞退没有签合同怎么办的困境。

当“兼职不合适”成为一句轻飘飘的口头通知,当约定的薪酬在结算时被无故克扣,当本应签署的合同化为一张白纸,许多兼职劳动者会陷入一个巨大的困惑与无助漩涡。这不仅是经济上的损失,更是对个人劳动价值的漠视。我们有必要深入剖析,这种情况下,法律的天平究竟倾向何方,劳动者又该如何拿起法律武器,捍卫自己应得的尊严与权益。这其中涉及的核心问题——辞退的合法性、合同的必要性以及社保的补偿,构成了非全日制用工劳动权益保护的关键战场。

首先,我们来直面“不签合同”这一普遍现象的法律定性。许多人误以为兼职就意味着无需签订任何书面协议,这其实是一个巨大的误区。在我国法律体系中,兼职通常被归类为“非全日制用工”。《劳动合同法》对非全日制用工有专门规定,其中明确指出,用人单位与劳动者可以订立口头协议。这看似为不签合同留下了“口子”,但实践中,口头协议的脆弱性不堪一击。一旦发生纠纷,劳动者将面临“举证不能”的巨大风险。因此,即便法律允许口头协议,从风险防范的角度出发,签订一份简单的书面协议,明确工作内容、薪酬标准、支付周期、工作时间等核心条款,对双方都是最有利的保障。那么,如果真的没有签任何合同,是否就意味着劳动关系不存在呢?答案是否定的。法律上更看重“事实劳动关系”的认定。只要你能提供证据,证明你接受了用人单位的管理、指挥,从事其安排的有报酬的劳动,那么劳动关系就成立。这些证据可以包括:工资支付的银行流水或微信、支付宝转账记录、带有公司信息的考勤表、工作沟通的邮件或聊天记录、工作证、同事的证人证言等。因此,面对兼职被辞退没有签合同怎么办的困境,第一步并非惊慌失措,而是冷静地搜集并固定一切能证明你在此工作的痕迹。

接下来,我们探讨“兼职不合适辞退”的边界与补偿问题。这是劳动者最为关心的一点。根据《劳动合同法》关于非全日制用工的规定,双方当事人任何一方都可以随时通知对方终止用工。终止用工时,用人单位不向劳动者支付经济补偿。这条规定似乎赋予了用人单位极大的“随意辞退”权。然而,我们必须理解其背后的法理与限制。这里的“随时通知”,指的是解除关系的程序简便,而非解除理由的随意与违法。如果用人单位以歧视性理由(如性别、民族、信仰)、或因劳动者从事了合法的维权活动(如要求支付工资)而将其辞退,依然可能构成违法解除。虽然法律没有规定非全日制用工违法解除的经济补偿金标准,但劳动者依然可以追究用人单位因其违法解除行为造成的实际损失。更重要的是,兼职被随意辞退补偿标准的讨论,常常混淆了“辞退补偿”与“工资结算”。即便用人单位合法地随时终止用工,也必须结清劳动者所有应得的劳动报酬,不得以任何理由克扣或拖欠。这是不容逾越的法律底线。因此,当你被告知“不合适”时,首要任务是确保工资一分不少地拿到手。如果对方以此为借口拒付工资,这就从单纯的辞退问题,升级到了拖欠劳动报酬的违法行为,维权路径也更为清晰。

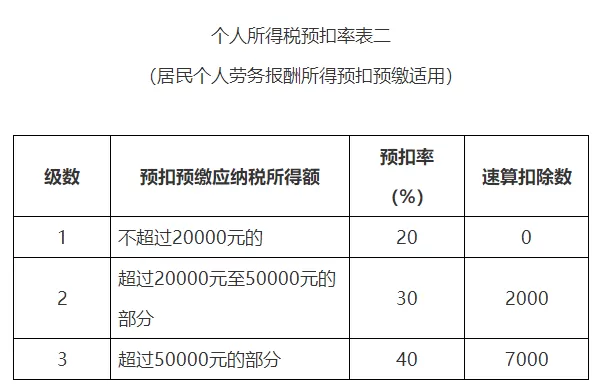

最后,聚焦于“不交社保要补偿吗”这一复杂问题。这同样是非全日制用工劳动权益保护中的一个高频痛点。原则上,法律并未强制要求用人单位为非全日制劳动者缴纳全部五项社会保险(养老、医疗、失业、工伤、生育)。但是,有一个至关重要的例外——工伤保险。根据《工伤保险条例》以及多地的地方性法规,用人单位有为非全日制用工劳动者缴纳工伤保险的法定义务。如果用人单位没有缴纳,一旦劳动者在工作中发生工伤,那么本应由工伤保险基金支付的各项费用(如医疗费、一次性伤残补助金等),将全部转由用人单位承担。这无疑是一笔巨大的潜在风险。因此,兼职不交社保怎么维权,关键在于厘清维权的重点。对于养老、医疗等保险,由于法律规定非全日制用工可以由个人以灵活就业人员身份自行缴纳,因此直接向用人单位主张“补偿”在法律实践中往往难以获得支持。维权的核心应放在:第一,明确要求用人单位缴纳工伤保险,若遭拒绝,应保留好证据;第二,一旦发生工伤,无论是否缴纳保险,都应立即主张由用人单位承担全部赔偿责任。至于其他社保,虽然难以直接获得“补偿”,但如果在招聘时,用人单位曾明确承诺会缴纳(比如在招聘广告或面试中),那么这种承诺就可能构成一种合同义务,违背它则需要承担相应的违约责任,但这需要劳动者提供非常扎实的证据。

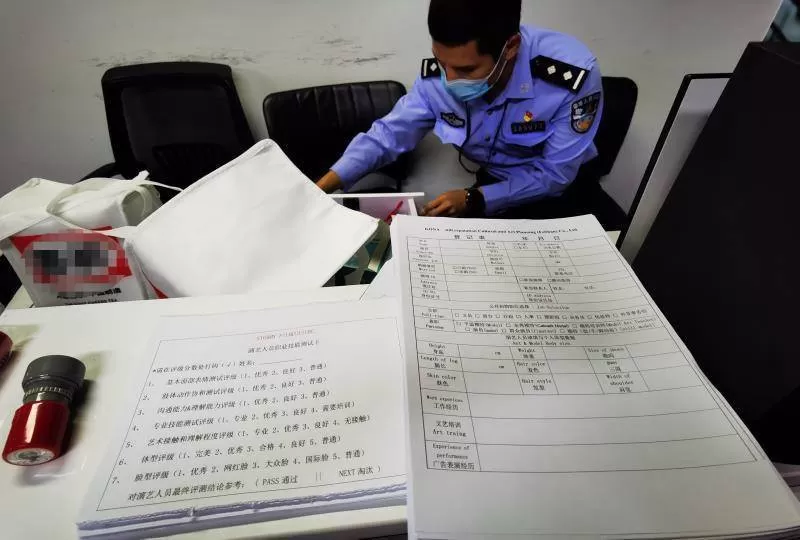

面对这些复杂的法律情境,劳动者的维权之路需要理性和策略。第一步永远是证据为王。将所有相关的电子数据、书面材料进行备份和公证(如有必要)。第二步是协商沟通,尝试与用人单位进行理性对话,清晰、有据地提出自己的诉求,有时候,清晰的证据链足以让对方知难而退。如果协商无效,第三步就是寻求公力救济。可以向当地的劳动监察大队投诉,举报其未签合同、拖欠工资等违法行为;也可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,这是解决劳动争议的法定前置程序。对于案情简单、标的额较小的案件,可以申请简易程序,以节约时间和成本。在整个过程中,保持冷静、依法办事,避免采取过激行为,这样才能最大限度地保护自己。法律提供的不仅是事后的救济渠道,更是一种行为准则和尊严的底线。在日益灵活的用工时代,每一位劳动者都应提升自身的法律意识,主动了解规则,懂得如何将法律的纸面权利,转化为实实在在的权益保障,这本身就是对自己劳动价值最好的尊重与守护。