兼职工作因其灵活性成为越来越多人的选择,但缺乏书面劳务合同的现状,让工资支付保障成为劳动者最直接的痛点。当口头协议成为常态,“干完活拿不到钱”的纠纷频发,如何在没有劳务合同的情况下,为兼职工资支付筑牢防线?这不仅是劳动者个体的维权难题,更是灵活就业市场规范发展的必答题。

兼职无劳务合同的现状:信任背后的风险隐患

当前兼职市场中,未签订劳务合同的现象普遍存在。无论是校园兼职的传单派发、商场的临时促销,还是线上的内容创作、代驾服务,双方往往基于“熟人介绍”或“短期合作”的信任,仅通过口头约定工作内容与报酬。这种“轻契约”模式虽降低了用工成本、简化了合作流程,却为工资支付埋下巨大隐患。一旦用人单位否认劳动关系、模糊支付标准或拖延结算,劳动者常因缺乏书面证据陷入“维权无门”的困境。据某劳动争议调解平台数据,兼职工资纠纷中,超六成因无劳务合同导致劳动者无法证明用工事实,最终被迫接受调解或放弃追讨。

从法律视角看,兼职未签劳务合同并不意味着劳动关系不受保护。根据《劳动合同法》,非全日制用工(即平均每日工作时间不超过4小时,每周不超过24小时)双方可订立口头协议,但工资支付周期不得超过15日。然而,“口头协议”的模糊性使其在争议中难以成为有效证据——劳动者需自行证明“谁雇佣了自己”“工作内容是什么”“约定报酬多少”,而用人单位可能以“临时合作”“个人承揽”等理由否认劳动关系,将工资支付责任推卸一空。举证能力的强弱,直接决定了兼职劳动者能否顺利拿到应得的报酬。

工资支付保障的现有机制:法律框架下的“有限保护”

尽管无劳务合同增加了维权难度,我国法律体系仍为兼职工资支付提供了多层保障。核心逻辑在于:劳动关系存在是工资支付的前提,而合同并非认定劳动关系的唯一依据。劳动争议仲裁中,劳动者可通过工资支付凭证、考勤记录、工作沟通记录、同事证言等证据,证明与用人单位之间存在事实劳动关系。

例如,某高校学生利用周末在奶茶店兼职,双方未签合同,但通过微信聊天记录约定“每小时20元,每周六日工作8小时”,并通过老板转账支付了首月工资。后因拖欠工资,学生凭借转账记录、聊天记录、店内监控(显示其工作状态)等证据,成功仲裁认定劳动关系并获得拖欠报酬。这说明,即使无书面合同,只要能证明“从属性管理”(如接受用人单位考勤、服从工作安排、使用用人单位提供的工具等),仍可被认定为劳动关系,工资支付义务不受影响。

此外,《保障农民工工资支付条例》中“实名制管理”“工资专用账户”等制度,虽主要针对农民工群体,但其“用工单位对工资支付负主体责任”的原则同样适用于兼职劳动者。实践中,部分地区的劳动监察部门已开始将兼职工资纳入监管范围,要求用人单位保留工资支付记录,对高频发生兼职纠纷的行业(如外卖、直播、家政)开展专项检查。这些措施虽未直接解决“无合同”问题,但通过强化用人单位的举证责任,间接为劳动者提供了保护。

构建无合同兼职工资保障体系:劳动者、用人单位与监管的协同发力

保障兼职工资支付,需劳动者提升自我保护意识、用人单位履行诚信义务、监管部门完善制度设计,形成三方合力。

对劳动者而言,“事前预防”比“事后维权”更关键。即使兼职时间短、金额小,也应主动留存证据:通过书面形式(如短信、邮件)与用人单位确认工作内容、时长、报酬标准及支付时间;对微信聊天、通话录音等沟通内容及时备份;保存工作照片、视频、考勤打卡记录等能证明用工事实的材料。若遇用人单位拒绝签订合同,可尝试要求出具“工资结算确认单”,明确已完成工作及应发金额,为后续维权留痕。

对用人单位而言,“契约精神”是可持续经营的基础。即使是非全日制兼职,也应签订简易劳务合同或电子合同,明确双方权利义务——这不仅是对劳动者的尊重,更是规避用工风险的必要举措。例如,某连锁餐饮品牌要求所有兼职员工通过企业微信签订电子协议,约定“日结工资,工作结束后24小时内通过银行转账支付”,既规范了工资支付流程,也减少了纠纷发生。用人单位主动留存工资支付凭证,既是法律要求,也是商业信誉的体现。

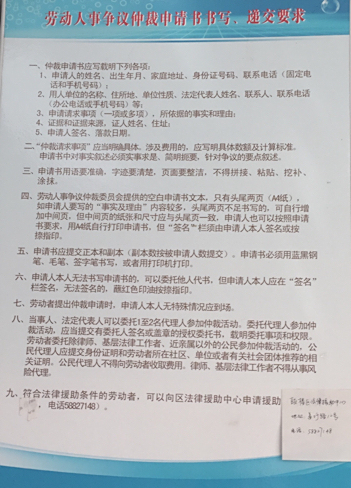

对监管部门而言,需针对兼职“短平快”的特点,创新监管方式。一方面,可推广“电子劳动合同+工资支付监管平台”模式,要求用人单位通过政务平台备案兼职协议,实现合同签订与工资支付的全程可追溯;另一方面,对兼职纠纷建立“快立、快审、快结”机制,降低劳动者维权成本。例如,某地劳动仲裁委员会开设“兼职纠纷绿色通道”,允许劳动者仅凭初步证据(如工作记录、转账凭证)申请仲裁,由仲裁庭依职权调取用人单位的用工记录。此外,还应加强对用人单位的普法宣传,明确“未签合同≠无需支付工资”的法律后果,倒逼其规范用工行为。

兼职市场的健康发展,离不开劳动者对自身权益的主动捍卫,也离不开用人单位对契约精神的坚守,更离不开监管体系对灰色地带的精准覆盖。当每一份兼职都有迹可循,每一次劳动都得到尊重,工资支付的保障才能真正成为灵活就业的“安全网”。这不仅关乎个体的生计,更是社会公平正义的体现——让所有劳动,无论形式如何,都能获得应有的回报,方能让灵活就业的活力持续释放。