兼职词语的理解到底有没有简单的好方法啊?这是许多职场新人、灵活就业者,甚至企业管理者都会困惑的问题。当“零工”“斜杠”“众包”“灵活用工”等术语频繁出现,当“兼职”在不同场景下被赋予劳动法、行业惯例、大众认知的多重含义,单纯依赖词典定义或碎片化信息,往往越理解越混乱。事实上,理解兼职词语并非靠死记硬背,而是要掌握一套“场景锚点+逻辑拆解”的底层方法,让复杂的概念在具体语境中变得清晰可感。

兼职词语的核心矛盾,在于“一词多义”与“场景依赖”。同样是“兼职”,在校园招聘里可能指“课余时间的基础岗位”,在互联网行业可能指“项目制的外部协作”,在法律文本中则可能指向“非全日制用工关系”。这种差异源于词语不是孤立存在的,而是嵌入在“主体-内容-权责”的三维框架中。比如主体是谁(学生、职场人、退休人员),内容是什么(技能型、体力型、创意型),权责如何界定(报酬支付、社保缴纳、违约责任)。抓住这三个维度,就能快速定位一个兼职词语在具体场景中的真实含义。例如看到“高校兼职教师”,主体是“高校”,内容是“教学”,权责涉及“学术资质+课时费+教研义务”,与“外卖骑手兼职”的体力劳动、按单结算形成鲜明对比——这就是“场景锚点法”的实践:先锁定场景核心要素,再让词语“对号入座”。

逻辑拆解法则是破解复合型兼职词语的关键。许多新兴词汇并非单一概念,而是多个要素的叠加,比如“数字游民兼职”,拆解开来就是“数字技术(工具)+游民(工作方式)+兼职(用工形式)”。用“要素剥离法”逐层分析:数字技术指远程办公软件、在线协作平台等工具支持;游民强调地理位置自由,不受固定办公场所限制;兼职则区别于全职,时间或任务量上存在弹性。再看“斜杠青年兼职”,“斜杠”代表多重身份,“青年”指向年龄特征,“兼职”说明非主业,组合起来就是“年轻群体通过多种兼职身份实现收入多元化”。这种拆解不是机械切割,而是理解词语的“基因组合”——每个要素都贡献了词语的核心特质,剥离后才能看清词语的全貌,避免被新颖的表述迷惑。

对比归纳法能帮我们区分易混淆的兼职词语。比如“兼职”与“零工”,很多人认为两者是一回事,但从权责维度看,“兼职”通常与特定雇主有相对稳定的合作关系,可能签订口头或书面协议,而“零工”更强调“任务即时性”,比如通过平台接单,完成即结算,雇主关系更短暂。再比如“众包”与“兼职”,众包的核心是“分布式协作”,企业将任务分解给不确定的群体,通过平台聚合成果(如开源代码、设计方案征集),而兼职往往是“定向雇佣”,双方存在直接的管理与被管理关系。将这些易混淆词放入“稳定性-权责明晰度-平台依赖度”三个对比维度中,差异立刻显现——归纳不是简单罗列,而是建立“概念坐标系”,让每个词语在坐标系中找到独特位置。

理解兼职词语的价值,远不止于“知道是什么”,更在于“知道怎么用”。对求职者而言,准确理解“弹性工作制兼职”“项目制兼职”等术语,能避免陷入“时薪低无保障”“责任与权利不对等”的陷阱;对企业来说,规范使用“外部专家兼职”“短期用工兼职”等表述,既能精准匹配需求,又能规避“假兼职真全职”的法律风险。当前灵活就业浪潮下,兼职词语的演变速度加快,比如“AI训练师兼职”“元宇宙场景搭建兼职”等新兴岗位不断涌现,掌握“场景锚点+逻辑拆解”的方法,就能快速理解新词背后的工作模式和技能要求,而不是被层出不穷的名词“牵着鼻子走”。

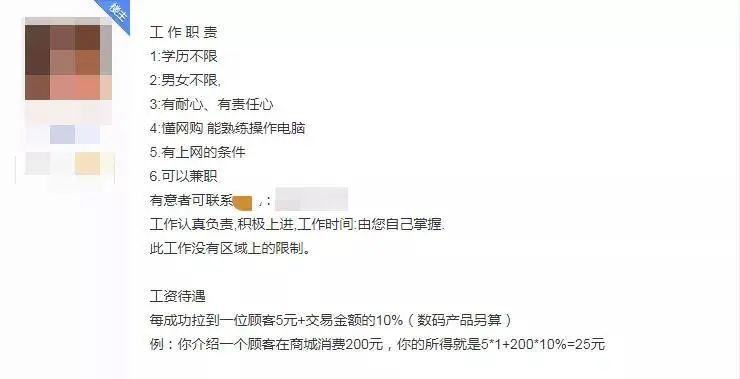

挑战也随之而来:部分平台为规避责任,故意模糊兼职词语的法律边界,比如将“劳动关系伪装成劳务关系”,用“灵活用工”掩盖“无社保、无合同”的实质。这时就需要结合“法律底线思维”——无论词语如何包装,只要符合“用人单位依法制定的各项劳动规章制度适用于劳动者,劳动者受用人单位的劳动管理,从事用人单位安排的有报酬的劳动”的特征,就可能被认定为“事实劳动关系”,而非“兼职”。理解词语不能脱离法律框架,这是所有方法的“压舱石”。

归根结底,兼职词语的理解没有绝对的“捷径”,但有“巧径”。放弃追求“一劳永逸的词典式定义”,转而建立“场景-逻辑-法律”的三维认知框架,让词语在具体语境中“活”起来,才能真正做到“闻一知十”。当你在招聘信息里看到“远程兼职内容编辑”,立刻锚定“远程(场景)+内容编辑(技能)+兼职(非全职)”;当政策文件提及“支持灵活就业兼职”,拆解出“政策扶持(主体)+灵活就业(方式)+兼职(形式)”。这种从“困惑”到“清晰”的过程,本质是思维方式的转变——不是被动接受词语,而是主动拆解、归纳、验证,让每一个兼职词语都成为理解劳动市场的“钥匙”,而非理解路上的“绊脚石”。