“大量兼职到底是什么意思啊,很多人都想知道答案?”这个问题背后,藏着当代劳动市场的深刻变革——当“兼职”不再是少数人的“第二职业”,而是演变为数亿人的“生存方式”或“价值出口”,“大量”二字便有了量级与质变的双重含义。它不是简单的“打两份工”,而是指在特定时空范围内,个人通过非全职、非固定雇佣的形式,参与多任务、多平台、多领域的劳动活动,其参与规模、时间密度、经济贡献均达到传统认知中的“量级门槛”。要理解“大量兼职”,需从其概念内核、现实驱动、价值悖论与未来走向四个维度展开,才能看清这股浪潮究竟如何重塑我们的工作与生活。

“大量兼职”的核心,是“规模化”与“非稳定性”的共生。传统兼职往往指向单一、零散的补充性劳动,比如周末家教、假期促销;而“大量兼职”则打破了这种“低频次”特征,表现为个人同时承接3个及以上长期或周期性的兼职任务,或每周投入超20小时在非全职工作上,且收入占比超过总收入的30%。这种“量”的积累,直接引发了“质”的变化:它不再是“主业外的点缀”,而是许多人谋生的“主要支柱”。例如,外卖骑手、网约车司机、直播切片剪辑师、电商客服等岗位,看似是灵活的“零工”,实则构成了庞大的“兼职劳动力池”——某平台数据显示,2023年我国灵活就业者中,同时参与2项及以上兼职的占比达42%,其中“大量兼职”群体(周工作时长超30小时)规模已突破8000万。这种模式下,“工作”与“生活”的边界被彻底模糊,“时间碎片化”与“任务模块化”成为劳动的常态,而“大量”则精准概括了这种群体性、结构性的就业转型。

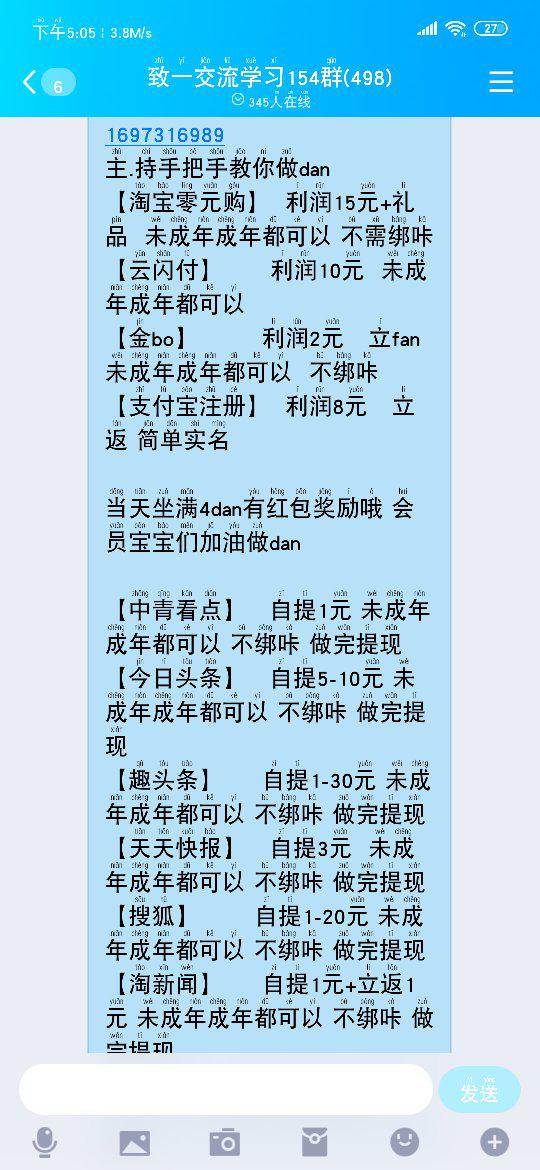

平台经济与数字技术,是“大量兼职”从偶然走向必然的底层推手。智能手机的普及与互联网平台的下沉,让“兼职”的门槛降至冰点:过去需要专业技能的翻译、设计、编程,如今可通过众包平台接单;过去依赖地理位置的体力劳动,如今通过外卖、跑腿APP实现“即时匹配”。更重要的是,算法推荐与智能调度系统,将“大量兼职”的效率推向极致——平台通过大数据预测需求波峰,动态调度兼职者时间,一个人可以同时为多个平台服务:白天做网约车司机,晚上做直播运营,周末接电商客服,这种“多线程劳动”在数字工具的加持下变得轻而易举。但技术的双刃剑效应也随之显现:算法既降低了参与门槛,也通过“按单计酬”“末位淘汰”等机制,将兼职者锁定在“高强度低保障”的循环中。当“大量兼职”成为平台降低用工成本、转移经营风险的工具,其“规模化”便隐含了劳动者议价能力被系统性削弱的隐忧。

“大量兼职”的价值,恰在于它打破了“全职=稳定”“兼职=辅助”的传统二元认知,却也暴露了劳动权益保障的真空地带。对个人而言,它是“反脆弱”的生存策略:在经济波动期,主业收入缩水时,多份兼职能形成“收入缓冲垫”;对年轻人而言,它是“职业试错”的低成本路径——通过兼职探索兴趣领域,再决定是否转型全职;对企业而言,它是“弹性用工”的解方:电商大促、项目攻坚期,兼职能快速补充人力,无需承担长期用工成本。然而,这种“灵活性”的另一面是“不稳定性”:超过65%的兼职者没有签订书面协议,78%的人未缴纳社保,工伤、欠薪维权案例年均增长30%。当“大量兼职”成为许多人的“无奈之选”,而非“主动规划”,其“规模化”便不再是劳动力市场活力的体现,而是社会保障体系承压的信号。更值得警惕的是,“兼职=低价值”的社会偏见依然存在,许多兼职者即便投入同等甚至更多劳动,仍面临职业认同感缺失、技能提升通道狭窄的困境——这种“价值被低估”的痛感,让“大量兼职”的规模化发展蒙上了一层阴影。

未来,“大量兼职”的走向,取决于能否在“效率”与“公平”之间找到平衡点。政策层面,《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》已明确要求平台为兼职者提供“伤害保障”“报酬合理”等基础权益,但落地仍需细化——比如如何界定“兼职”与“全职”的界限,如何建立跨平台的社保缴纳衔接机制。对企业而言,与其将兼职视为“成本削减工具”,不如通过技能培训、职业晋升通道设计,将兼职者转化为“长期合作伙伴”——某头部直播平台试点“兼职主播孵化计划”,通过培训提升其专业能力,优秀者可转为全职签约,既降低了流失率,也提升了内容质量。对个人而言,“大量兼职”不应是“被动内卷”,而需主动规划:明确兼职目标(增收、技能积累还是兴趣探索),避免陷入“时间换收入”的低效陷阱,学会用法律武器维护权益。唯有当“大量兼职”从“无序扩张”走向“有序发展”,才能真正释放其作为“就业蓄水池”与“价值放大器”的潜力。

“大量兼职到底是什么意思啊,很多人都想知道答案?”答案或许藏在每一个兼职者的日常里:它是清晨五点的第一单外卖,是深夜十点的直播剪辑,是周末穿梭于多个岗位的疲惫身影。它既是时代赋予普通人的“生存智慧”,也是对传统劳动关系的“柔性冲击”。当我们在讨论“大量兼职”时,本质上是在追问:在效率至上的数字时代,如何让劳动更有尊严?当工作形态日益多元,如何让每个劳动者都能获得公平的回报与成长?这些问题没有标准答案,但唯有正视“大量兼职”背后的真实需求与痛点,才能让这股浪潮真正成为推动社会进步的力量,而非加剧分化的鸿沟。