代驾是否算兼职司机?答案可能出人意料!在当前零工经济蓬勃发展的背景下,代驾服务已成为城市交通中不可或缺的一环。许多司机通过代驾平台接单,赚取额外收入,但他们的法律身份却常被误解。表面上看,代驾司机似乎与兼职司机无异——都是临时提供驾驶服务,时间灵活,收入不稳定。然而,深入剖析其雇佣关系、法律定义和实际运作,你会发现代驾司机在本质上并不等同于传统意义上的兼职司机,这种差异源于平台经济的独特机制和监管空白。

代驾服务的核心概念源于对酒后驾驶问题的应对,司机通过专业平台连接客户,提供从A点到B点的驾驶服务。兼职司机则通常指在非主要工作时间内从事驾驶工作的个体,如出租车司机在业余时间接私活,或普通上班族利用周末做网约车司机。两者在形式上相似,但代驾司机的工作模式更依赖于算法分配和平台规则,而非直接雇佣关系。例如,代驾司机与平台之间多为合作协议而非劳动合同,这意味着他们不受劳动法中兼职条款的全面保护。这种结构差异导致代驾司机在法律上被归类为“独立承包商”,而非兼职员工,这直接影响了他们的权益保障,如社会保险、工伤赔偿等。实践中,许多司机误以为自己是兼职,却忽略了平台规避雇佣责任的策略,这种认知偏差正是答案出人意料的关键。

从价值和应用角度看,代驾服务的社会价值不容小觑。它有效减少了酒驾事故,提升了公共安全,同时为司机提供了灵活的就业机会。代驾司机通过平台接单,时间自主选择,收入基于单量计算,这看似符合兼职特征。然而,应用层面却暴露了代驾与兼职司机的本质区别。传统兼职司机往往有明确的雇主,工作内容相对固定,如企业临时调派车辆;而代驾司机的工作高度依赖算法调度,平台通过大数据匹配订单,司机需实时响应,这种“算法管理”模式模糊了兼职界限。例如,代驾司机可能被要求在线待命数小时,但无订单时无收入,这种“待机时间”在兼职中罕见。此外,代驾服务的应用场景更广泛,覆盖商务出行、家庭接送等,但司机缺乏传统兼职的稳定性,这凸显了代驾在零工经济中的独特性——它不仅是兼职的延伸,更是一种新型劳动关系。

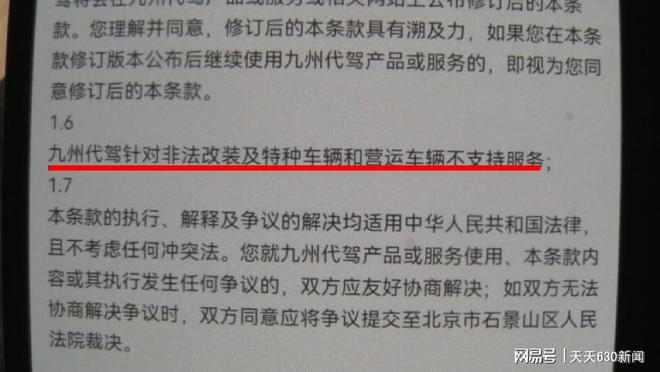

挑战方面,代驾司机是否算兼职的问题引发了诸多争议。法律上,中国劳动法对兼职的定义较为模糊,通常指非全日制用工,但代驾司机的工作时长和强度往往超出兼职范畴。例如,一名代驾司机可能在夜间连续工作8小时,接单量远超兼职标准,却因无劳动合同而无法主张加班费。安全风险也是一大挑战,代驾司机常面临疲劳驾驶、交通事故等隐患,但由于身份认定不清,责任归属混乱。平台方常以“第三方合作”为由规避责任,而司机则处于监管真空。这种挑战源于代驾行业的快速发展与法规滞后,导致司机权益受损,社会信任度下降。更深层次看,代驾司机是否算兼职的争议反映了零工经济的系统性问题——技术驱动下的就业形态变革,需要法律和政策同步更新,以平衡效率与公平。

为什么答案出人意料?关键在于代驾司机与兼职司机的认知错位。许多人基于表面相似性,将代驾视为兼职的一种,但实际运作中,代驾司机更像“自主创业者”。他们需自备车辆、承担油费和平台抽成,风险高度个人化。相比之下,兼职司机通常由雇主提供资源,风险共担。这种差异在收入结构上尤为明显:代驾司机的收入波动大,受平台算法和市场供需影响,而兼职司机收入相对稳定。更出人意料的是,法律实践中的案例显示,代驾司机在纠纷中常被判定为独立承包商,而非兼职员工,这剥夺了他们集体谈判和福利保障的权利。例如,某地代驾司机诉平台未缴社保的案例中,法院以“非雇佣关系”驳回诉求,凸显了代驾在法律身份上的特殊性。

基于以上分析,代驾司机是否算兼职的答案确实出人意料——它并非简单的二元选择,而是涉及法律定义、经济模式和社会认知的复杂交织。代驾服务在提升交通效率的同时,也暴露了零工经济的监管漏洞。建议相关部门明确代驾司机的法律身份,制定专项法规,平衡平台与司机权益;同时,司机自身应提高风险意识,选择合规平台。代驾行业的健康发展,不仅关乎个体福祉,更会影响整个零工经济的未来走向,推动社会向更公平、可持续的就业生态迈进。