当“日结200元,轻松上手”的兼职广告刷满朋友圈,当“0门槛,高回报”的招聘信息在兼职平台滚动,我们不得不直面一个尖锐的问题:价格低廉的兼职,是否必然伴随着品质的滑坡,这样的服务或产品,还值得信任吗?在兼职市场日益壮大的今天,这个问题不仅关乎消费者的选择,更折射出行业生态的深层矛盾。

价格低兼职的泛滥,本质上是供需失衡与市场浮躁的产物。一方面,大量求职者尤其是学生群体、待业人员,对“快速赚钱”“时间灵活”有着强烈需求,他们往往将“价格低”视为兼职的门槛优势;另一方面,部分企业或个人需求方为压缩成本,将“兼职”等同于“廉价劳动力”,通过压低报价来降低运营支出。在这种双向驱动下,“价格低兼职”迅速占领市场,从简单的发传单、数据录入,到稍复杂的文案撰写、设计制图,甚至涉及专业领域的翻译、编程,都出现了“低价竞争”的苗头。然而,当价格被压缩到合理成本以下,品质的牺牲便成为必然——这是市场经济的铁律,也是“价格低兼职”与“品质差”之间难以割裂的关联逻辑。

价格并非越低越好,而是需要匹配合理的价值锚点。兼职服务的价值,本质上由时间成本、技能成本、风险成本共同构成。以常见的文案兼职为例,一篇千字的产品文案,若仅报价50元,低于市场均价的1/3,兼职者要么需要牺牲大量休息时间“赶工”,要么只能通过复制粘贴、套用模板完成。前者导致身心俱疲,后者直接输出低质内容——逻辑混乱、错别字连篇、缺乏用户视角,这样的“服务”显然无法满足需求方的实际需要。更隐蔽的代价在于,长期低价会挤压兼职者的生存空间,迫使他们要么退出市场,要么在“偷工减料”中降低专业标准。最终,需求方看似节省了成本,实则承担了低质服务带来的沟通成本、修改成本,甚至品牌形象受损的风险。这种“双输”局面,正是无底线低价竞争的恶果。

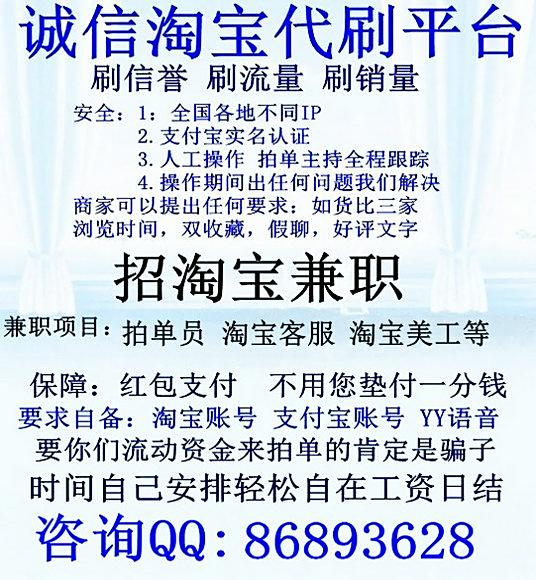

信任危机的蔓延,让“价格低兼职”陷入恶性循环。当消费者一次次遭遇“低价低质”的陷阱,他们对兼职平台的信任度便会急剧下降,“能信吗”的疑问成为普遍心态。这种不信任感会传导至整个行业:优质兼职者因报价过低不愿接单,需求方因担心品质不敢出高价,平台为维持流量只能继续纵容低价广告,最终形成“劣币驱逐良币”的生态。更值得警惕的是,部分不法分子利用“低价兼职”作为幌子,设置“押金诈骗”“刷单违法”等陷阱,进一步破坏市场秩序。数据显示,某投诉平台2023年兼职类投诉中,“低价诱导后无法履约”占比达42%,而“服务质量不达标”紧随其后,占比35%。这些数据背后,是无数求职者“白忙活一场”的失望,也是需求方“花钱买罪受”的无奈。

重建信任,需要打破“低价=低质”的魔咒,回归价值交换的本质。对平台而言,建立透明的评价体系和价格分层机制是关键——不仅要展示兼职者的报价,更要通过过往案例、用户评价、技能认证等维度,让需求方清晰判断“性价比”而非单纯看价格。对需求方来说,“一分钱一分货”的朴素认知需要回归,明确自身需求的核心是“解决问题”而非“节省成本”,愿意为专业、高效的服务支付合理溢价。对兼职者而言,提升技能、明确价值定位是破局之道,与其陷入低价竞争,不如通过垂直领域的深耕(如专注电商文案、母婴内容等)打造差异化优势,用品质赢得市场认可。消费者需要建立“价格是价值的影子”的认知,警惕那些远低于市场合理区间的“低价陷阱”,同时也要学会为优质服务支付合理溢价——这既是对自身权益的保障,也是对行业生态的维护。

从趋势来看,兼职市场正从“价格战”向“价值战”转型。随着Z世代成为兼职主力,他们对“工作体验”“成长价值”的重视程度远超单纯薪酬;而企业需求方也逐渐意识到,兼职并非“成本中心”,而是“价值杠杆”——专业的兼职团队能为品牌带来创意增量,灵活的用工模式能帮助企业在旺季高效响应。这种转变,为“价格低兼职”提供了新的解题思路:不是盲目追求低价,而是通过效率提升(如AI辅助工具降低基础工作耗时)、技能优化(如兼职者掌握跨领域复合能力)来降低单位成本,在合理报价下保障品质。当“价格低兼职”不再与“品质差”划等号,当“能信吗”的疑问被透明的价值交换所解答,兼职市场才能真正成为连接需求与价值的桥梁,而不是滋生猜忌与失望的温床。这需要平台、需求方、兼职者共同的努力,更需要我们对“合理价格”与“真实品质”的重新审视——毕竟,任何脱离价值的低价,都不过是信任透支的开始。