便民彩兼职真的靠谱吗?能让你轻松赚钱,快来试试,别错过机会?近年来,随着灵活就业模式的兴起,“便民彩兼职”逐渐进入大众视野,以“时间自由、门槛低、收益快”为标签,吸引着大量寻求额外收入的人群。然而,在“轻松赚钱”的诱惑背后,其真实性与可持续性却始终存在争议。作为深耕就业服务领域的观察者,我们需要穿透宣传表象,从行业逻辑、用户权益与现实风险三个维度,理性剖析这一新兴兼职形态的本质。

便民彩兼职的核心价值,在于“便民”场景与“兼职”需求的精准匹配。从概念上讲,“便民彩兼职”并非单一岗位类型,而是依托社区服务、生活消费、线上任务等便民场景,衍生出的多样化兼职机会。例如,社区团购的即时配送员、本地生活平台的体验官、线下商场的促销引导员,甚至是短视频平台的本地内容创作者——这些岗位的共同特点是贴近日常生活,对专业技能要求较低,且工作时间相对灵活。在就业压力增大、副业刚需凸显的社会背景下,这类兼职为在校学生、宝妈、退休人员等群体提供了“家门口的赚钱机会”,其存在本身就具有一定的社会价值。数据显示,2023年我国灵活就业人员已超过2亿人,其中便民服务类岗位占比近三成,印证了这一模式的市场需求。

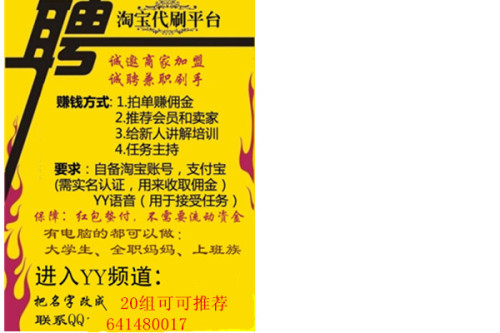

但“需求存在”不等于“模式靠谱”。判断便民彩兼职是否靠谱,关键在于平台与岗位的“合规透明度”。当前市场上,便民彩兼职主要依托三类平台:一是本地生活服务平台(如美团、饿了么的众包体系),二是垂直兼职类APP(如兼职猫、青团社),三是社群或朋友圈传播的“小作坊式”招募。前两类平台通常具备营业执照、劳务派遣资质,且岗位信息相对公开,用户可通过平台协议明确工作内容、结算周期与权益保障;而第三类则往往缺乏监管,存在“信息不透明、责任不清晰”的隐患。曾有用户反映,通过微信群加入“便民推广兼职”,需先缴纳199元“保证金”,承诺“拉满10单即可返还”,最终却因“任务量不达标”被拒绝退款——这类披着“便民彩兼职”外衣的诈骗陷阱,正是行业乱象的典型缩影。因此,靠谱的便民彩兼职,必须以“无押金、无培训费、岗位可验证”为底线,用户在参与前务必核实平台资质,拒绝任何形式的预付费要求。

“轻松赚钱”的宣传话术,更是需要警惕的认知陷阱。便民彩兼职的“轻松”,本质是“低门槛”而非“零付出”。以最常见的社区跑腿为例,平台宣传“每小时30元,时间自由”,但实际工作中,配送员需承担交通成本、时间成本,甚至极端天气下的安全风险,且收入与订单量直接挂钩,并非“躺赚”。某招聘平台数据显示,便民兼职岗位的平均时薪在15-25元之间,低于部分城市最低工资标准,且“多劳多得”的机制下,月收入超过3000元者不足两成。更值得警惕的是,部分平台为吸引用户,刻意夸大收益,如“日结300元,只需发朋友圈”,实则为诱导用户发展下线的“传销模式”;或“线上数据录入,日入500元”,最终却要求用户下载不明软件,导致个人信息泄露。真正的“轻松”,是工作形式灵活而非劳动强度低,是技能要求简单而非无需投入——任何脱离“付出-回报”逻辑的“轻松赚钱”,都值得怀疑。

面对蓬勃发展与乱象并存的便民彩兼职市场,用户该如何抓住机会、规避风险?建立“三查一拒”的筛选机制是关键:一查平台资质,通过“国家企业信用信息公示系统”核实企业注册信息,警惕“皮包公司”;二查岗位细节,明确工作内容、结算方式、保险保障,拒绝“口头承诺”;三查用户评价,在第三方平台搜索平台名称+“骗局”“投诉”,了解真实口碑;一拒高额预付、拉人头、刷单等违规任务,守住“不贪小便宜”的底线。同时,政府部门与行业组织也需加快规范,推动建立兼职岗位备案制度,明确平台责任边界,让“便民彩兼职”从“野蛮生长”走向“有序发展”。

便民彩兼职的出现,本质上是数字经济时代劳动力市场细分的产物,它为普通人提供了“轻资产”增收的可能,但也因监管滞后、信息不对称而衍生出风险。靠谱的便民彩兼职,不是“天上掉馅饼”的神话,而是“能力匹配机会”的现实——它要求用户以理性审视宣传,以谨慎选择平台,以劳动换取回报。当“便民”真正服务于生活需求,“兼职”切实保障劳动者权益时,这样的机会才值得“别错过”。毕竟,任何可持续的收入增长,都离不开脚踏实地的努力,而非对“轻松赚钱”的幻想。