兼职发工资时的资金安全,是兼职工作者最直接的权益底线。近年来,随着灵活就业规模扩大,兼职岗位需求激增,但“工资被卷跑”“薪资缩水”“虚假转账”等骗局频发,让不少兼职者付出劳动却拿不到报酬。确保兼职发工资资金安全,并非仅靠个人警惕,而需构建“事前预防+事中监控+事后追溯”的全链路防护体系,从源头降低风险,让兼职劳动真正获得价值保障。

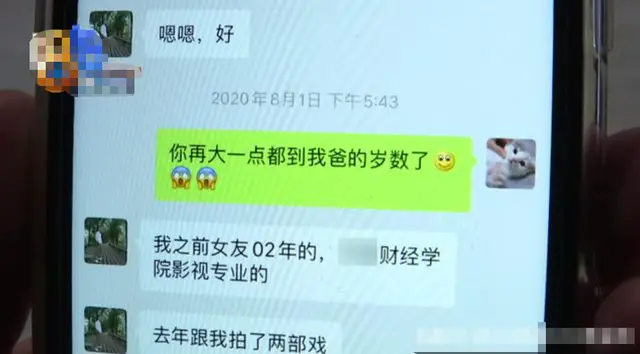

当前兼职发工资的骗局主要呈现三大典型场景:一是“虚假平台预付金”陷阱,骗子以“高薪日结”“无需经验”为诱饵,要求兼职者先缴纳“保证金”“服装费”,或诱导点击虚假链接“预付工资”,收款后立即失联;二是“冒充企业HR”诈骗,通过伪造企业邮箱、工牌,以“兼职薪资发放”为由索要银行卡信息,或发送“工资到账截图”实则木马病毒;三是“任务完成拖延克扣”,以“数据异常”“任务未达标”为由拖欠工资,甚至要求兼职者继续“垫资完成新任务”才能结算。这些骗术利用兼职者“快速赚钱”的心理,将资金安全防线撕开缺口。

面对这些风险,事前预防是第一道防线。兼职者需建立“资质核验优先”意识:对线上兼职平台,务必核查其工商注册信息(通过“国家企业信用信息公示系统”)、用户评价(警惕刷单好评)、资金托管机制(正规平台通常采用“第三方担保支付”,工资由平台托管至任务完成)。对线下兼职,要求签订书面协议,明确薪资标准、发放时间、结算方式,并加盖企业公章或负责人签字——口头承诺在维权时几乎无效力。此外,警惕“高薪诱惑”,若兼职薪资远超市场水平(如“日薪千元仅需发朋友圈”),大概率是骗局,劳动价值与报酬需符合市场规律。

仅有预防不够,事中监控需同步发力。工资发放渠道的选择直接关系资金安全:优先选择银行转账(可备注“兼职薪资”留痕)、微信/支付宝“商家转账”(需提供真实商户信息)或正规兼职平台的“担保交易”(如猪八戒网、兼职猫的“托管工资”功能)。切勿通过个人账户接收工资,尤其对方以“避税”“方便”为由要求转账至个人银行卡时,极可能是“洗钱”或“跑路”前兆。若涉及“垫资兼职”(如电商刷单、快递代收),需明确拒绝——正规企业无需员工垫付资金,任何“先垫资后返款”的模式均涉嫌违法。同时,保存好沟通记录(聊天截图、通话录音)、工作凭证(任务截图、打卡记录),这些是后续维权的关键证据。

技术工具的介入为资金安全再加一把锁。兼职者可利用“电子合同”平台(如法大大、e签宝)签订协议,合同具备法律效力且不可篡改;通过“区块链存证”工具(如腾讯电子签的“存证功能”)保存转账记录、工作成果,确保数据可追溯。部分兼职平台已引入“智能风控系统”,通过AI识别异常账号(如注册时间短、频繁发布高薪兼职)、监测可疑转账(如同一IP批量支付),降低人工审核漏洞。对兼职者而言,开通银行卡“短信提醒”功能,绑定微信“支付安全锁”,实时监控资金动态,能在异常发生时第一时间止损。

若不幸遭遇资金被骗,事后维权需果断高效。第一步:立即冻结转账,通过银行或支付平台申请“止付”(需提供转账凭证、被骗说明),黄金时间为转账后2小时内;第二步:平台投诉,若通过兼职平台接单,向平台提交证据要求冻结骗子账户、介入赔付;第三步:报警处理,携带身份证、转账记录、聊天记录等材料到当地派出所,案件由公安机关侦办;第四步:法律诉讼,若涉案金额较大(超5000元),可向法院提起民事诉讼,要求对方返还劳动报酬。值得注意的是,兼职者需通过“12321网络不良与垃圾信息举报受理中心”举报诈骗平台,切断其传播链,避免更多人受骗。

兼职发工资时的资金安全,本质是劳动权益保障的微观体现。随着零工经济规范化发展,多地已出台《灵活就业人员劳动保障条例》,明确“兼职薪资应通过银行等合法渠道发放”“平台需建立资金池监管制度”。但制度落地需时间,兼职者更需主动提升“防骗免疫力”:不轻信“暴利诱惑”,不泄露敏感信息,不脱离正规渠道交易。唯有将“安全意识”内化为兼职习惯,将“技术工具”转化为防护盾牌,才能在灵活就业浪潮中守住“钱袋子”,让每一份兼职劳动都收获应得的回报。