在数字营销浪潮席卷全球的背景下,兼职发短信作为一种灵活的零工形式,迅速吸引了大量寻求额外收入的群体。然而,许多求职者忽视了其潜在的法律陷阱,这种行为可能违法的警告绝非危言耸听。兼职短信发送看似门槛低、操作简单,实则涉及复杂的法律边界,一旦越界,个人将面临罚款甚至刑事责任。本文将深入剖析兼职发短信的风险本质、法律挑战及应对策略,帮助求职者规避陷阱,确保在数字经济中安全前行。

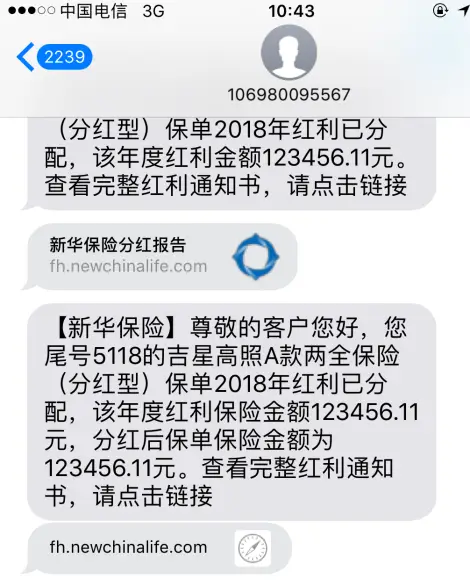

兼职发短信通常指个人通过平台或中介,批量发送商业推广信息或通知服务,常见于电商促销、会员通知等场景。这种兼职模式之所以流行,源于其时间灵活、无需专业技能的特点,尤其适合学生或兼职者快速变现。但问题在于,短信发送并非无序行为,而是受严格法规约束。例如,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》明确禁止未经接收者同意的营销短信,而《中华人民共和国广告法》要求广告内容必须真实、合法,并标注广告标识。现实中,许多兼职者被低薪诱惑,盲目参与群发任务,却不知自己可能沦为非法活动的帮凶。兼职短信发送工作若涉及虚假宣传或诈骗信息,不仅损害消费者权益,更让发送者承担连带责任。

法律风险的核心在于“未经授权”和“内容违规”。兼职发短信的违法性主要体现在两方面:一是侵犯隐私权,未经同意发送短信构成骚扰,违反《中华人民共和国个人信息保护法》;二是内容欺诈,如发送中奖诈骗、虚假贷款等信息,触犯刑法。据行业观察,近年因兼职短信发送被处罚的案例屡见不鲜,例如2023年某地一名大学生因群发“高收益投资”短信被警方立案调查,最终判处有期徒刑。这种现象揭示了兼职发短信注意风险的紧迫性——求职者往往被“日结高薪”的广告吸引,却忽略了中介平台可能提供的非法任务。挑战在于,兼职者缺乏法律意识,难以辨别合法与非法界限,导致无意中违法。

面对这一挑战,求职者必须提升辨别能力,选择正规渠道。建议优先通过认证平台接单,如持有电信业务经营许可证的短信服务商,并仔细审核任务内容,确保不涉及敏感信息。同时,短信兼职工作应避免批量发送陌生号码,而是针对已有客户群体。趋势分析显示,随着监管趋严,非法兼职短信市场正萎缩。2024年,工信部启动“清朗”专项行动,打击垃圾短信,推动行业规范化。这意味着,未来兼职发短信将更注重合规性,如要求发送者实名认证、信息备案。求职者若想立足此领域,需主动学习法规,例如参加线上培训课程,了解《互联网信息服务管理办法》等条款。

归根结底,兼职发短信虽是数字经济的一部分,但法律红线不容触碰。求职者应摒弃“快速致富”的幻想,以审慎态度对待每一项任务。唯有强化法律认知,选择合法平台,才能在享受灵活就业红利的同时,避免陷入违法泥潭。兼职短信发送的本质是服务而非投机,只有坚守合规底线,个人权益才能真正得到保障。