北漂程序员的生活,是代码与咖啡堆砌的日夜,也是写字楼格子间里被压缩的社交空间。当深夜的调试结束后,面对空荡的出租屋,一些年轻程序员开始转向“兼职美女”寻求陪伴——这个看似解决孤独的捷径,真的靠谱吗?大家对此的看法,远比“是”或“否”复杂得多。

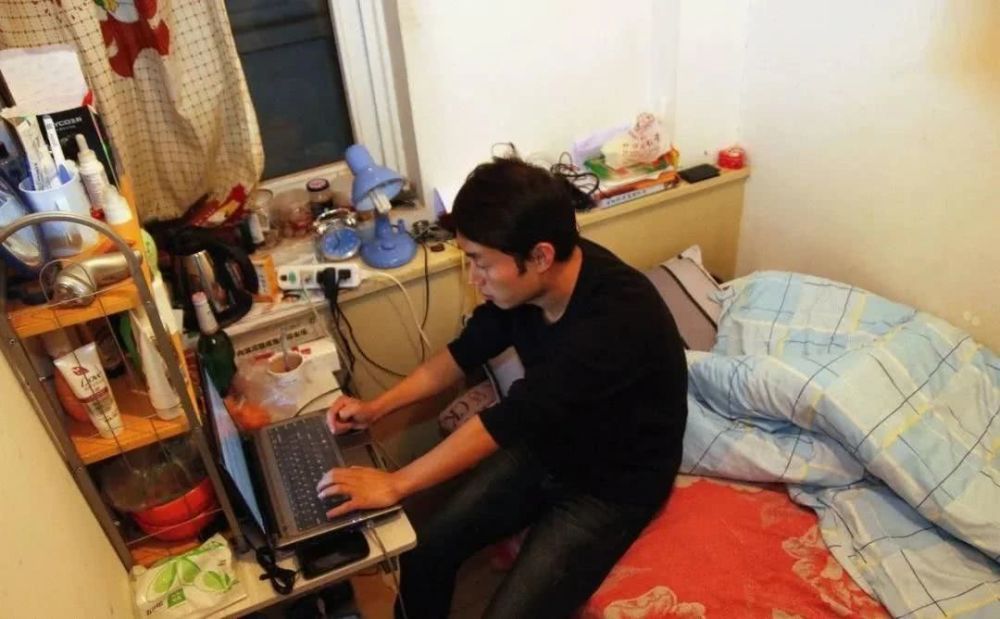

北漂程序员的生存状态,天然带着一种“孤独的底色”。这群年轻人通常拥有不错的学历和技术能力,却被高强度的工作挤压着个人时间:996是常态,周末常被紧急需求占据,同事关系多止步于项目协作,真正的社交圈小得可怜。更现实的是,他们大多来自外地,家人远在千里之外,恋爱成本又高——不是没时间约会,就是没精力经营感情。当加班到凌晨,看着手机里置顶的家人对话框和空白的聊天列表,“孤独感”会像代码里的bug一样,突然弹窗提醒。于是,“兼职美女”作为一种“即时陪伴”服务,开始进入他们的视野:有的打着“解压聊天”的旗号,有的承诺“线下陪伴看电影”,价格从每小时几十到几百不等,精准切中了“时间少、花钱买陪伴”的需求。

但“兼职美女”服务的真实面貌,远比宣传语模糊。在各类社交平台和兼职软件上,这类服务往往包装成“情感陪伴”“社交助理”,强调“正规”“无额外接触”。然而实际操作中,边界感常常失控:有程序员反映,原本约定好的“看电影”变成了对方不断暗示加钱升级服务;也有人在线上聊天中被引导进行“情感投资”,最后发现对方是职业“杀猪盘”团伙。更隐蔽的风险在于,这类服务的灰色属性——若涉及任何形式的色情交易,不仅违反《治安管理处罚法》,还可能让参与者卷入法律纠纷。北京某互联网公司的李工程师曾尝试过一次“线下陪伴”,对方以“害怕不安全”为由要求先定金,见面后却以“时间超了”为由加价,最后他不仅没得到承诺的“放松”,还被对方威胁“不给钱就曝光”。这种“花钱买罪受”的经历,在程序员社群中并不少见。

靠谱性的核心,从来不是“有没有服务”,而是“服务是否安全、合法、可持续”。从法律层面看,任何以“陪伴”为名行色情交易之实的行为,都是法律严打的“黄毒”;从个人安全层面看,线下见面可能面临诈骗、人身侵害,线上隐私泄露更是风险——对方掌握你的联系方式、工作单位,甚至家庭住址,后续的勒索隐患难以预估。更值得警惕的是心理层面的“反噬”:程序员小张曾连续三个月找同一个“兼职美女”聊天,起初觉得“有人说话很解压”,后来发现自己越来越依赖对方的“情绪价值”,甚至开始幻想“她是不是对我有意思”,直到对方突然消失,他才意识到自己不过是对方“客户列表”里的一个数字。这种付费构建的“虚假亲密感”,本质上是对真实社交能力的削弱——当你习惯了花钱买来的“理解”和“陪伴”,反而更难放下防备,去经营一段需要双向付出的真实关系。

“大家怎么看?”这个问题背后,是整个社会对“情感消费”的复杂态度。在程序员聚集的论坛如V2EX、GitHub上,关于“兼职美女”的讨论往往两极分化:有人直言“各取所需,成年人没必要judge”,认为“只要不违法,花钱买开心无可厚非”;也有人痛斥“这是对感情的物化”,觉得“程序员群体本就社交困难,这种模式只会让他们更宅”。更理性的声音则指出,问题的根源不在于“兼职美女”本身,而在于城市孤独感的普遍化——当真实的人际连接越来越难,人们才会转向“付费捷径”。社会学家李银河曾提到,现代社会中,“情感劳动”正在成为新兴的商品,但过度依赖这种商品,会让人失去“爱与被爱”的能力。对北漂程序员来说,这种“捷径”或许能解一时之渴,却无法根治漂泊中的孤独。

与其在灰色地带寻找“靠谱的兼职美女”,不如重新审视“陪伴”的本质。真正的陪伴,从来不是单向的“购买”,而是双向的“奔赴”。北京有不少程序员社群,会定期组织线下徒步、桌游、技术分享会,大家在非工作场景下自然交流,反而更容易建立真实的友谊;还有年轻人选择加入志愿者组织,在帮助他人的过程中找到价值感,这种“被需要”的体验,远比付费聊天更能填补内心的空缺。心理咨询师也建议,长期感到孤独的程序员,可以尝试“微社交”——比如每天给家人打10分钟电话,或者和同事约个简短的午餐,这些看似微小的互动,才是维系情感连接的“毛细血管”。

北漂程序员的孤独,是城市发展中的缩影,而非需要“兼职美女”来填补的漏洞。靠谱的陪伴,从来不是交易来的,而是共同经历、真诚理解中生长的。与其在灰色地带寻找捷径,不如抬头看看写字楼外的阳光——那些真实的笑闹、共同奋斗的伙伴,或许才是对抗漂泊感的真正答案。