假期兼职骗局多,小心别踩坑,安全第一!在当今社会,假期兼职已成为学生和求职者赚取收入、积累经验的重要途径。然而,伴随其普及,兼职骗局也如影随形,每年假期期间,诈骗案件激增,受害者往往因缺乏警惕而蒙受损失。这些骗局不仅造成经济损失,更可能引发法律风险和心理创伤。因此,我们必须深刻理解其本质,采取有效防范措施,确保兼职过程安全无忧。兼职骗局的泛滥并非偶然,而是多种因素交织的结果,需要从认知、实践和监管多角度应对。

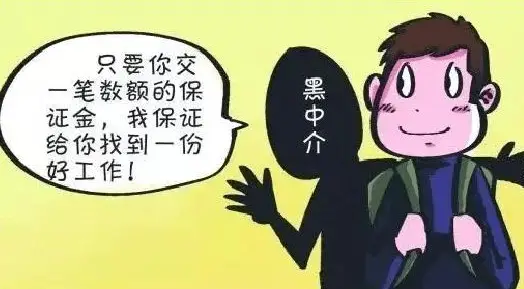

假期兼职骗局的形式多样,常见陷阱包括虚假招聘、传销预付费和网络刷单诈骗。虚假招聘广告往往以“高薪低门槛”为诱饵,如“日结千元”或“轻松在家办公”,实则要求求职者支付押金或培训费,随后杳无音信。传销陷阱则更隐蔽,以发展下线为名,诱骗参与者投入资金,最终导致血本无归。网络兼职诈骗如刷单、打字员等,利用社交媒体和APP传播,窃取个人信息或诱导转账。这些骗局精准瞄准求职者的急切心理,尤其是学生群体,他们经验不足,容易轻信虚假承诺。据观察,兼职骗局多集中在假期高峰期,信息不对称放大了风险,受害者往往在事后才意识到“小心别踩坑”的必要性。

为什么假期兼职骗局如此猖獗?原因复杂且深刻。首先,学生和兼职者普遍缺乏社会经验,辨别能力薄弱,容易被高薪诱惑蒙蔽。其次,信息传播渠道的开放性使得虚假信息泛滥,而监管机制尚未完全适应数字化环境,导致诈骗成本低廉。再者,经济压力迫使许多人急于寻找工作,降低了理性判断力。此外,科技发展催生了新型骗局,如利用AI生成虚假招聘视频或个性化诈骗信息,增加了防范难度。这些因素共同作用,使得兼职骗局多如牛毛,受害者不仅面临经济损失,还可能卷入非法活动,影响个人信用和未来就业。因此,提升公众认知是应对挑战的关键一步。

面对兼职骗局,我们必须小心别踩坑,采取主动防范措施。求职者应优先选择正规渠道,如学校就业中心、知名招聘网站或企业官方平台,避免通过不明来源的链接或中介应聘。在应聘过程中,核实招聘信息的真实性,例如通过企业官网或电话确认,警惕要求提前支付任何费用的行为。签订书面合同至关重要,明确工作内容、薪酬标准和违约责任,确保权益受法律保护。对于高薪诱惑的兼职,保持理性判断,不要因小利而忽视风险。同时,及时举报可疑信息,协助执法部门打击诈骗网络。这些实践不仅能避免踩坑,还能培养安全意识,为长期职业发展奠定基础。

安全第一是兼职工作的核心原则,贯穿整个求职和就业过程。个人安全方面,求职者应保护敏感信息,如身份证号、银行卡和密码,防止被不法分子盗用。工作环境的安全也不容忽视,避免参与非法或危险的活动,如非法集资或地下工厂。经济安全上,坚持“不预付费、不轻信转账”的原则,使用安全支付方式,保留交易记录。法律层面,了解相关劳动法规,如《劳动合同法》,若遭遇诈骗,立即报警并寻求法律援助。强调安全第一,不仅能避免损失,还能确保兼职体验的积极意义,促进个人成长和社会和谐。在假期兼职中,安全永远是第一位的,它关乎尊严和未来。

展望未来,兼职骗局的趋势可能随着技术发展而演变。人工智能和大数据可能被用于更精准的诈骗手段,如深度伪造视频或个性化诈骗信息,增加识别难度。同时,监管和教育的加强将是应对挑战的关键。学校和企业应开展安全培训,提高公众的防范意识,例如通过模拟骗局演练或在线课程。政府需完善法律法规,加大对诈骗行为的惩处力度,建立跨部门协作机制。个人也应持续学习,适应变化的环境,利用科技工具如防诈骗APP辅助判断。在追求经济收益的同时,保护自己永远是第一位的。通过多方努力,我们能够有效降低风险,让假期兼职成为安全、有益的经历。