公务人员兼职问题在现代社会中日益凸显,其合法性与规范性直接关系到公职人员的廉洁自律和公共服务的公信力。公务人员能做什么兼职?合法选项与避坑方法不仅是个人职业发展的探索,更是制度约束下的实践课题。公务人员作为公共权力的行使者,其兼职行为必须严格遵循法律法规,避免任何利益冲突或滥用职权风险。本文将从合法兼职的价值、具体选项、潜在陷阱及规避策略展开分析,为公务人员提供实用指导,同时强调其在维护公共伦理中的核心作用。

公务人员兼职的核心价值在于实现个人专长与社会需求的良性互动,同时确保公共利益不受损害。在当前经济环境下,许多公务人员面临收入压力或职业发展瓶颈,兼职成为合理补充。然而,这种补充必须建立在合法合规的基础上。例如,利用专业知识提供咨询服务,既能发挥专业价值,又能促进社会创新。公务人员的兼职活动应服务于公共利益,如参与社区教育、公益讲座或政策研究,这些选项不仅不会削弱本职工作,反而能增强公共服务效能。兼职的合法性与价值在于它是一种平衡机制,既满足个人发展需求,又避免公共资源的滥用。实践中,公务人员需明确兼职的边界,确保其与本职工作无冲突,从而实现个人与公共利益的共赢。

合法兼职选项是公务人员探索职业拓展的关键领域,需严格筛选以符合法规要求。根据中国公务员法及相关规定,公务人员可从事的兼职类型包括但不限于:学术研究、专业咨询、教学培训及公益服务。例如,大学教授或研究员型公务人员可在高校兼职授课,分享政策实践经验;技术型公务人员可为企业提供合规建议,但需事先报批并避免商业利益。此外,参与行业协会或智库的非决策性工作,也是合法途径,这些活动能促进知识交流和社会进步。合法选项的核心在于透明度和报备制度,公务人员必须向上级主管部门申请并获得书面许可,确保兼职活动不涉及敏感领域或利益输送。在具体应用中,选择与本职工作相关的兼职,如法律工作者兼职普法宣传,能最大化专业价值,同时降低风险。这些选项不仅丰富了职业体验,还提升了公共服务的专业性和响应性。

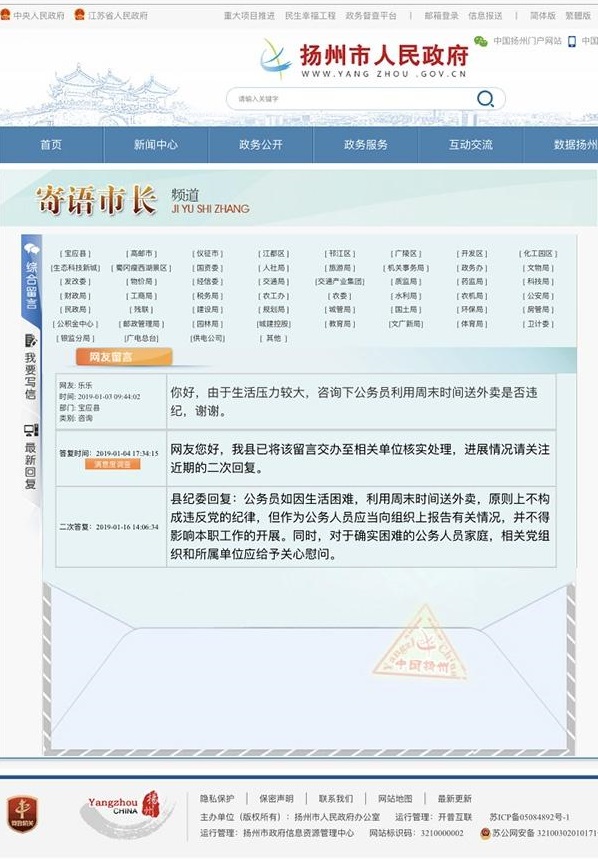

然而,兼职过程中潜藏的陷阱和挑战不容忽视,公务人员需高度警惕以规避风险。常见陷阱包括利益冲突、时间冲突和法律责任。利益冲突可能源于兼职企业或组织与公务人员的本职工作存在关联,例如,在监管机构工作的人员兼职受监管企业,易引发腐败嫌疑。时间冲突则表现为兼职占用过多精力,影响本职工作效率和质量,甚至导致工作失误。法律风险方面,未报备的兼职可能违反公务员纪律,面临行政处罚或纪律处分。这些陷阱往往源于对法规的忽视或侥幸心理,公务人员必须建立风险意识。例如,某地区公务人员因兼职参与商业项目未报备,最终被通报批评,教训深刻。挑战还来自社会舆论压力,公众对公务人员兼职的敏感性较高,任何不当行为都可能损害政府形象。因此,深入理解这些陷阱是避坑的前提,公务人员需将合规意识融入决策过程。

针对上述陷阱,避坑方法需系统化、制度化,确保兼职安全可控。首要方法是严格遵守报备程序,所有兼职活动必须提前申请并获得批准,详细说明兼职内容、时间和潜在影响。其次,建立利益冲突审查机制,公务人员应主动披露兼职对象与本职工作的关联,必要时回避相关决策。第三,合理分配时间,确保兼职不影响本职工作,可通过制定时间表或优先级管理来实现。避坑策略的核心是预防性措施,如定期参加廉政培训,增强法律素养;或利用第三方监督,如同事或公众反馈,及时发现潜在问题。在实践中,公务人员可参考成功案例,如某些地区推行兼职备案公示制度,增加透明度,减少暗箱操作风险。此外,选择非营利性或公益性兼职,能降低利益冲突概率,同时提升社会价值。通过这些方法,公务人员既能享受兼职带来的益处,又能维护公共服务的纯洁性。

展望未来,公务人员兼职的趋势将向规范化、专业化方向发展,政策环境日趋完善。随着社会治理精细化,兼职活动将更注重与公共服务的融合,如参与智慧城市建设项目或乡村振兴计划,这不仅能提升个人能力,还能推动政策落地。然而,挑战依然存在,如新兴兼职形式(如线上咨询)的监管空白,需及时填补法规漏洞。公务人员应主动适应变化,将兼职视为职业发展的补充而非替代,始终以公共利益为最高准则。在动态平衡中,合法兼职将成为公务人员贡献社会的新途径,最终促进政府与社会的良性互动,构建更廉洁高效的公共服务体系。