公职人员兼职性质,指的是公职人员在承担法定岗位职责的同时,参与其他形式工作的本质属性,其核心在于区分兼职的合法边界与潜在风险。这一概念不仅关乎个人职业发展,更直接触及公共权力的公正行使与廉洁自律的底线。在中国语境下,公职人员兼职的性质并非单一维度,而是融合了法律定义、社会期待和伦理约束的复杂体系。其合规性问题,则需从制度设计、实践操作和监督机制等多角度深入剖析,以避免权力滥用与利益冲突。

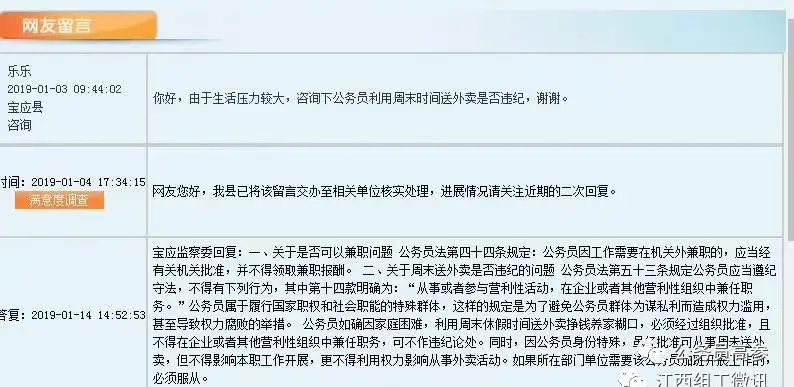

公职人员兼职性质的内涵,首先体现在其法律界定上。根据《中华人民共和国公务员法》第五十九条,公务员因工作需要在机关外兼职,应当经有关机关批准,并不得领取兼职报酬。这明确了兼职的两大关键要素:一是必要性,即兼职必须服务于公共利益或特定工作需求;二是非营利性,禁止利用公职身份谋取私利。例如,公职人员可能在学术机构担任兼职教授,参与政策咨询,或在非营利组织提供专业指导,这些活动若经批准且无经济回报,则性质上属于合规的公共服务延伸。反之,若兼职涉及商业利益,如企业顾问或股东角色,则性质上可能滑向利益输送的灰色地带。因此,兼职性质的实质,是公职人员在公共职责与私人行为间寻求平衡的动态过程,其本质特征在于是否以公共利益为优先导向。

合规性问题的核心,在于兼职行为是否符合现行法律法规与政策框架。中国对公职人员兼职的监管严格,强调“禁止性规定”与“例外许可”相结合。例如,《中国共产党纪律处分条例》第八十八条明确规定,党员干部不得违规从事营利活动,兼职必须经组织批准并报备。实践中,合规性评估需考虑多重因素:兼职是否与本职工作存在冲突,是否影响公共资源分配,以及是否可能引发腐败风险。历史案例显示,未经批准的兼职往往成为权力寻租的温床,如某些官员利用职务便利在关联企业兼职,导致公共决策倾斜。因此,合规性并非简单的“是”或“否”,而是基于具体情境的审慎判断。监管机构如纪检监察部门,通过定期审查、利益申报和透明度机制,确保兼职行为始终置于制度约束之下,从而维护公职队伍的纯洁性。

从价值视角看,公职人员兼职性质若得到合理引导,可产生积极的社会效益。兼职活动为公职人员提供了知识更新与技能拓展的平台,例如,科技领域官员参与行业研讨会,能将前沿实践反哺政策制定,提升政府效能。同时,兼职性质中的“公益性”成分,如志愿者服务或社区指导,有助于增强公职人员的社会责任感,促进官民互动。这种价值增值效应,在创新驱动型社会中尤为显著,它打破了体制内外的知识壁垒,推动公共治理的多元化。然而,价值实现的前提是合规性保障,否则兼职可能异化为“权力变现”的工具,背离其初衷。因此,优化兼职性质的价值,需建立“审批-监督-评估”的全链条机制,确保每一项兼职都服务于公共利益最大化。

挑战层面,公职人员兼职性质的合规性面临诸多现实困境。首要挑战是利益冲突的隐蔽性,兼职行为可能通过“合法外衣”掩盖不当利益,如通过亲属或代理人间接参与商业活动。其次,监管执行存在滞后性,部分基层单位对兼职申报流于形式,缺乏动态跟踪。此外,社会认知偏差也加剧了问题,公众常将“兼职”等同于“腐败”,忽视了其潜在的正向价值。这些挑战凸显了制度完善的紧迫性,例如,引入第三方审计和大数据监控,可提升合规性审查的精准度。同时,挑战还体现在国际比较视角下,中国需借鉴他国经验,如新加坡的“利益冲突回避”制度,强化公职人员的自律意识,从而在开放环境中维护公信力。

针对上述挑战,提出独创性建议:构建“动态合规模型”,将兼职性质置于“风险-收益”坐标系中评估。具体而言,设立分级审批制度,低风险兼职(如学术交流)简化流程,高风险兼职(如商业顾问)严格审查。同时,推广“阳光兼职”平台,公开兼职信息,接受社会监督,以透明度促进合规。这一模型的核心在于预防而非惩罚,通过常态化培训提升公职人员的合规意识,将兼职性质转化为公共治理的积极资源。实践中,可试点“兼职信用积分”机制,对合规行为给予激励,如职业发展加分,从而形成正向循环。

公职人员兼职性质的本质,是公共权力与个人行为的边界艺术。其合规性不仅关乎制度执行,更深刻影响政府公信力与社会信任。在新时代背景下,唯有通过精准定义、严格监管和价值引导,才能确保兼职性质在法治轨道上运行,最终实现廉洁高效的服务型政府目标。公职人员应以此为镜,时刻铭记职责所系,让兼职活动成为公共利益的延伸而非侵蚀。