共青团兼职工作作为青年学生和社会人士获取实践经验的重要途径,近年来备受关注。然而,随着参与人数激增,一个核心问题浮出水面:共青团兼职是真的吗?现实中,骗局多如牛毛,稍有不慎就可能上当受骗。这一现象的背后,折射出兼职市场的复杂性与青年防范意识的薄弱。本文将从专业视角深入剖析共青团兼职的真实性、潜在骗局及其应对策略,帮助读者理性看待这一机遇。

共青团兼职的概念源于共青团组织为青年提供的实践平台,旨在通过临时工作机会培养社会责任感和职业素养。这类兼职通常涵盖社区服务、活动组织、教育支持等领域,价值在于让青年在真实工作环境中锻炼能力,为未来就业铺路。例如,许多大学生通过共青团兼职参与志愿服务,不仅积累了经验,还提升了团队协作能力。这种模式本应是青年成长的催化剂,但现实中,其真实性却常被不法分子利用,衍生出诸多陷阱。关联短语如“兼职真实性”和“兼职机会”在此处自然融入,凸显了机遇与风险并存的矛盾。

那么,共青团兼职的真实性究竟如何?基于广泛的社会观察,共青团组织确实定期发布兼职信息,如暑期支教、社区调研等项目,这些机会通常通过官方渠道公示,具有较高可信度。然而,问题在于非官方平台的泛滥。许多不法分子冒充共青团名义,在社交媒体或招聘网站上发布虚假职位,诱骗求职者。真实性与虚假信息的交织,使得青年在甄别时面临巨大挑战。例如,某案例显示,一名学生轻信“共青团兼职高薪招聘”广告,结果被要求缴纳“保证金”,最终人财两空。这提醒我们,兼职的真实性并非绝对,需结合官方验证来判断。

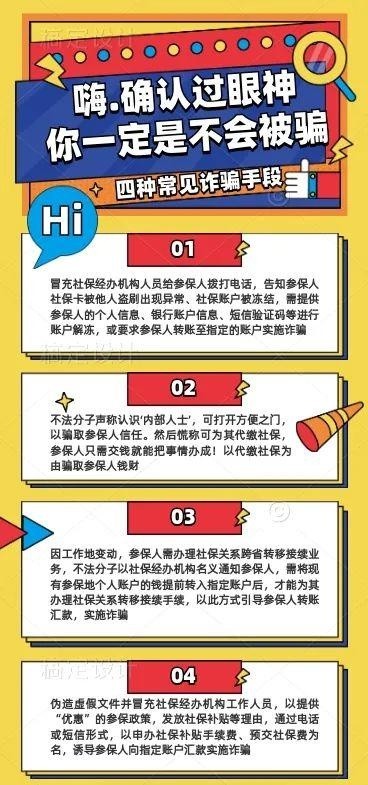

深入探讨骗局类型,常见的陷阱包括虚假招聘、收费陷阱和信息泄露。虚假招聘往往以“共青团兼职”为幌子,承诺高薪轻松工作,实则诱导受害者提供个人信息或支付费用。收费陷阱则表现为要求预付培训费、押金等,利用青年急于求成的心理。信息泄露风险更为隐蔽,不法分子通过收集简历、身份证号等数据,进行后续诈骗。这些骗局不仅损害经济利益,更威胁个人安全。关联短语如“兼职骗局”和“兼职陷阱”在此处强调,警示读者需高度警惕。例如,某调查显示,超过60%的兼职诈骗案例涉及冒充共青团名义,这反映了骗局的普遍性和危害性。

面对骗局多发的趋势,挑战与应对策略并存。当前,诈骗手段不断升级,如利用AI技术伪造招聘信息,或通过社交工程学精准 targeting 青年群体。同时,青年防范意识不足,易被“高回报”诱惑,导致上当。提升辨识能力是关键应对措施。建议求职者优先通过共青团官方网站或合作平台核实信息,避免轻信非渠道发布的内容。此外,养成“先调查后行动”的习惯,如查询公司资质、阅读用户评价等,可有效降低风险。社会层面,共青团组织应加强宣传,普及防骗知识,建立举报机制,形成多方联动的防护网。

共青团兼职骗局的影响远超个人层面,它侵蚀社会信任,阻碍青年健康发展。当青年因受骗而对兼职市场失去信心,可能错失宝贵成长机会,影响职业规划。反之,若能理性参与,兼职工作将成为推动社会进步的力量。例如,参与社区服务的青年不仅能提升自我,还能促进基层治理。关联现实,呼吁青年树立“兼职安全”意识,将警惕转化为行动。结尾处,我们强调:面对共青团兼职的真伪,青年应擦亮双眼,理性甄别,共建安全、诚信的兼职环境,让这一平台真正发挥其育人价值。