在当下“副业刚需”的社会语境中,“兼职star”作为新兴标签迅速走红,其宣传的“轻松赚大钱”承诺吸引了大量渴望增加收入的人群。但剥开光鲜的外壳,这种以“低门槛高回报”为卖点的兼职模式,真的能成为普通人财富跃迁的捷径吗?还是又一个精心包装的“割韭菜”陷阱?要回答这个问题,必须深入剖析其运作逻辑、收益本质与潜在风险。

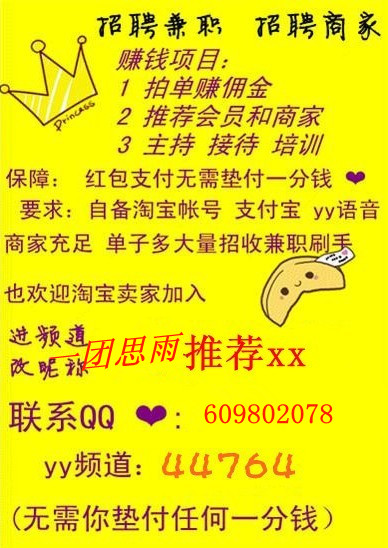

“兼职star”并非特指某类固定职业,而是泛指那些通过社交平台、短视频渠道或特定社群推广,承诺“无需经验、时间自由、日入过千”的兼职项目。其核心吸引力在于精准抓住了现代人的焦虑心理:一方面,经济压力让许多人寻求主业外的收入补充;另一方面,“轻松赚钱”的承诺恰好迎合了“付出最少获得最多”的投机心理。从“刷单日赚500”到“短视频带货月入十万”,从“社群运营躺赚”到“任务平台秒结”,这些宣传话术不断复制传播,构建出一个“人人可做、人人能富”的虚假繁荣景象。

然而,“轻松赚大钱”的承诺往往与现实严重脱节。以最常见的“兼职star”模式——短视频带货推广为例,平台宣传的“头部达人月入百万”确实是事实,但忽略了一个关键数据:90%的推广者月收入不足500元,其中多数甚至无法覆盖设备、流量和时间成本。这种“幸存者偏差”让少数成功案例被无限放大,而多数人的失败则被选择性遗忘。某社交电商平台曾公布的数据显示,其平台上“兼职star”级别的推广者中,仅3%的人能够达到月入过万的水平,而这3%的人往往本身就拥有一定的粉丝基础或营销资源,他们的成功并非源于“兼职star”模式本身,而是既有能力的变现。

进一步分析,“兼职star”的收益本质往往是“流量变现”或“信息差套利”,而非创造真实价值。例如,某些“兼职star”项目要求用户先购买高价课程成为“代理”,再通过发展下线或推广课程获利,这种模式本质上是传销的变种;还有的项目以“高佣金”吸引用户推广伪劣产品或虚假服务,虽然短期内可能获得收益,但长期不仅面临法律风险,还会消耗个人信誉。经济学中有一个基本原理:高收益必然伴随高风险或高投入,“兼职star”宣传的“无风险高回报”违背了这一常识,其所谓的“轻松”,不过是将风险转嫁给参与者,或将隐性成本(如时间、精力、社交关系)刻意隐藏。

更值得警惕的是,“兼职star”背后往往存在系统性收割机制。以“任务型兼职”为例,用户被要求完成“关注、点赞、转发”等任务,看似简单,实则平台通过大量用户的免费劳动获取流量和数据,再将流量变现,参与者仅获得微不足道的报酬。而“培训型兼职”则更直白:以“教你赚大钱”为诱饵,收取高额培训费,培训内容却是早已过时的营销技巧或复制粘贴的话术。某消费者权益保护组织的调查显示,超过70%的“兼职star”投诉者反映,他们不仅没赚到钱,反而前期投入了数千元甚至上万元的“代理费”“培训费”,最终血本无归。

当然,我们不能全盘否定所有兼职形式。真正的兼职应当是技能与需求的匹配,比如利用业余时间从事专业咨询、设计、写作等,这类兼职虽然前期需要积累能力和经验,但收益稳定且可持续,与“兼职star”所鼓吹的“轻松赚大钱”有本质区别。两者的核心区别在于:前者是“创造价值”,后者是“收割价值”;前者需要长期投入,后者追求短期暴利。前者能让人在提升中获得成长,后者则可能让人在投机中迷失方向。

面对“兼职star”的诱惑,普通人需要建立理性的认知框架:首先,警惕“零成本高回报”的承诺,任何有价值的变现都需要相应的投入,无论是时间、技能还是资源;其次,验证模式的可持续性,如果收益主要依赖发展下线或推广虚拟产品,而非提供真实服务或产品,就要高度警惕;最后,评估自身优势,真正的“赚大钱”从来不是靠跟风某个标签,而是靠不可替代的能力积累。

归根结底,“兼职star”的流行本质上是社会焦虑与商业投机共同作用的产物。它利用人们对“轻松致富”的幻想,构建了一个看似美好的泡沫,但泡沫之下,是无数被透支的信任和被浪费的时间。财富的积累从来没有任何捷径,脚踏实地提升能力,创造真实价值,才是实现收入增长的唯一正道。对于那些渴望通过兼职改善生活的人而言,与其追逐虚无缥缈的“star”光环,不如沉下心来,在自己的领域深耕细作——毕竟,真正的“star”,从来不是被包装出来的,而是用实力和汗水一步步走出来的。