在灵活就业蓬勃发展的今天,兼职工作已成为许多人增收的重要途径,但兼职不签合同的现象普遍存在,这直接导致兼职者权益受损。兼职不签合同不仅违背劳动法基本原则,更让劳动者在纠纷中处于被动地位。本文将深入剖析这一问题的根源、风险及维权策略,帮助兼职工作者有效保障自身权益,同时推动行业规范发展。

兼职不签合同的现象背后,是雇主规避责任和劳动者法律意识薄弱的双重因素。许多小微企业或个体经营者为简化流程,常以“临时工”“短期合作”为由拒绝签订书面协议,而兼职者往往因急需收入或缺乏法律知识而妥协。这种现象在餐饮、零售、家教等行业尤为突出,雇主利用信息不对称,将兼职者排除在劳动法保护之外。然而,这种做法不仅违法,更埋下了隐患。根据《劳动合同法》,只要存在事实劳动关系,兼职者就享有同工同酬、社会保险等基本权利,但缺乏合同证据,维权时难以举证。

不签合同的风险对兼职者而言是多方面的。权益保障的缺失直接体现在工资拖欠、工伤赔偿无门等问题上。例如,某兼职服务员因未签合同,在遭遇工伤后,雇主拒绝支付医疗费,最终通过漫长诉讼才获得部分赔偿。此外,不签合同还导致职业发展受限,兼职者无法积累正式工作经验,影响未来就业竞争力。更严重的是,这种现象助长了行业乱象,部分雇主借此压低工资、延长工时,形成恶性循环。数据显示,超过60%的兼职纠纷源于合同缺失,凸显了问题的紧迫性。

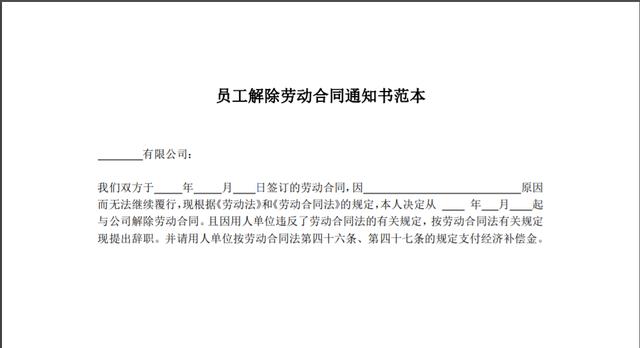

面对兼职不签合同的困境,维权方法需系统化、专业化。首先,证据收集是维权的第一步。兼职者应主动保存工资条、考勤记录、聊天记录等材料,证明事实劳动关系存在。其次,协商解决是首选途径,通过工会或劳动监察部门介入,促使雇主补签合同或赔偿损失。若协商无效,可向当地劳动仲裁委员会申请仲裁,仲裁结果具有法律效力。对于严重侵权,如欠薪或工伤,还可提起民事诉讼,要求雇主承担赔偿责任。实践中,许多兼职者通过集体维权增强力量,例如联合同事共同投诉,提高胜算。值得注意的是,维权过程中需保持冷静,避免过激行为,确保法律程序的顺利进行。

保障权益的策略应从预防入手,兼职工作者需提升法律意识和自我保护能力。建议入职前主动要求签订书面合同,明确工作内容、报酬、期限等关键条款。合同中应包含兼职权益保障条款,如工资支付方式、加班补偿等。同时,兼职者可加入行业协会或在线维权社区,获取最新法律资讯和互助支持。雇主方面,应认识到合规经营的重要性,签订合同不仅能规避法律风险,还能提升员工忠诚度和工作效率。政府和社会组织可加强普法宣传,通过讲座、短视频等形式普及兼职维权知识,营造公平就业环境。

相关法律法规的完善和行业趋势的演变,为兼职权益保障提供了新方向。《劳动合同法》虽未明确区分全职与兼职,但司法实践中已逐步承认兼职者的劳动权益。未来,随着零工经济的发展,针对兼职的专项立法可能出台,如明确最低工资标准和工伤覆盖范围。技术手段如电子合同平台的应用,也能降低合同签订门槛,让更多兼职工作者受益。然而,挑战依然存在,如部分雇主钻法律空子,兼职者维权成本高等问题。因此,社会各方需共同努力,推动从被动维权向主动预防转变,实现兼职工作的可持续发展。

总之,兼职不签合同问题不仅是法律漏洞,更是社会公平的试金石。兼职工作者应积极维权,用法律武器捍卫自身权益;雇主需遵守法规,履行合同义务;社会各界应协同发力,构建和谐劳动关系。唯有如此,兼职才能真正成为灵活就业的桥梁,而非权益受损的陷阱。