兼职员工在职场中常遭遇“不让下班”的困境,导致权益受损。这种现象在餐饮、零售等行业尤为普遍,企业为追求效率,随意延长兼职员工的工作时间,却未支付加班费或给予补偿。这不仅侵犯员工的休息权,更凸显了维权的重要性。兼职员工必须意识到,权益受损并非个人问题,而是系统性漏洞的体现,只有通过积极维权,才能推动职场公平。

“兼职不让下班”的本质是非法延长工作时间,企业往往以“任务未完成”或“临时需求”为由,强制加班。兼职员工因合同模糊或地位弱势,难以拒绝,陷入“加班-无薪”的恶性循环。例如,一些服务员被要求深夜收工,却无加班费;快递员被系统算法驱使,超时配送。这种做法直接导致员工权益受损,包括身心健康下降、家庭失衡,甚至经济负担加重。员工权益受损不仅影响个人生活质量,还削弱社会劳动力稳定性,长远看会损害企业声誉和行业健康发展。

员工权益受损的具体表现多样,但核心在于劳动权益被侵犯。休息权是基本人权,但兼职员工常被剥夺,导致疲劳驾驶、工伤风险上升。经济损失同样显著,无薪加班相当于变相减薪。心理压力加剧,焦虑和抑郁症状频发,尤其对年轻兼职者影响深远。此外,权益受损还体现在职业发展受限,企业利用兼职员工灵活性,却忽视其成长需求,形成“用而不养”的局面。这种现象反映出部分企业社会责任缺失,监管执行不力,需从根源上治理。

维权的挑战不容忽视。兼职员工常面临证据不足的问题,如缺乏加班记录、合同条款模糊;法律意识淡薄,不知如何投诉或起诉;企业抵制强烈,恐吓或解雇维权者。此外,劳动仲裁程序复杂,耗时耗力,弱势群体难以持续坚持。这些障碍源于信息不对称和权力失衡,员工需克服心理恐惧,主动寻求支持。维权不仅是个人斗争,更是集体行动的契机,通过团结互助,可增强话语权,对抗企业压力。

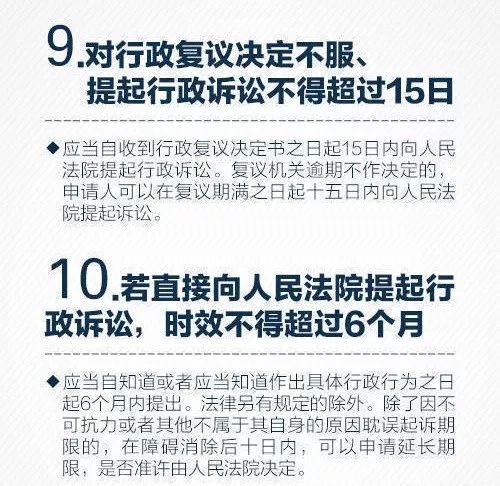

有效维权的关键在于策略性和系统性。首先,收集证据至关重要,如打卡记录、聊天截图、证人证言,建立完整档案。其次,向劳动监察部门投诉,或申请劳动仲裁,要求支付加班费或赔偿。法律途径是后盾,《劳动合同法》规定,兼职员工加班应获报酬,企业违法需承担法律责任。第三,寻求工会或法律援助,专业指导能提升维权效率。第四,利用社交媒体曝光,引发公众关注,形成舆论压力。维权需耐心和智慧,避免冲动行为,依法依规行动。

相关法律法规为维权提供保障。《劳动法》明确禁止强迫劳动,保障休息权;《劳动合同法》规定兼职员工加班应支付工资,企业不得随意延长工时。近年来,政策加强监管,如《保障农民工工资支付条例》延伸至兼职群体,但执行力度仍需提升。员工应学习法律知识,了解自身权利,如签订书面合同、明确工时条款。同时,企业需自律,遵守劳动法规,避免违法操作。监管机构应加大执法力度,定期检查,严惩违规企业,营造公平环境。

展望未来,维权趋势将向数字化和集体化发展。移动应用可帮助员工记录加班数据,实时维权;在线平台提供法律咨询,降低门槛。集体维权案例增多,如群体诉讼或工会介入,增强影响力。企业需转变观念,将员工权益视为投资,而非负担,通过合理排班、激励机制提升效率。社会应倡导公平文化,支持弱势群体,推动立法完善。维权不仅是个人救赎,更是社会进步的催化剂,只有多方合力,才能根治“兼职不让下班”的顽疾。

兼职员工面对权益受损,必须主动出击,通过法律途径和集体行动维护自身权益。维权不是终点,而是起点,它呼唤更完善的制度和更公平的职场。每个维权成功案例,都在为下一代铺路,让兼职员工不再沉默,让权益不再受损。行动起来,从学习法律、收集证据开始,为尊严和公平而战。