兼职会计的流动性特性,决定了工作交接成为其离职环节中风险防控的核心节点。不同于全职会计的长期稳定性,兼职会计往往因项目制、临时性需求入驻企业,若交接流程不规范,极易导致财务数据断层、责任追溯困难,甚至引发税务风险或管理漏洞。因此,构建一套适配兼职会计特性的高效交接体系,不仅是职业素养的体现,更是企业财务安全的重要保障。

兼职会计工作交接的特殊性,在于其“短周期、高密度、低冗余”的特点。兼职会计通常在短期内接触企业核心财务信息,对业务细节和历史背景的掌握可能不及全职会计,这要求交接过程必须更注重“细节还原”和“逻辑闭环”。同时,企业方往往因成本考量,未为其配备固定的交接对接人,进一步增加了沟通成本。若仅依赖口头交接或零散资料传递,极易出现“账实不符”“政策误读”等问题。例如,某兼职会计未将企业“核定征收”与“查账征收”的税务切换节点交接清楚,导致接手人按旧政策申报,最终引发税务稽查风险。此类案例印证了:兼职会计离职交接绝非简单的“资料移交”,而是财务信息的“系统传递”与“责任共担”。

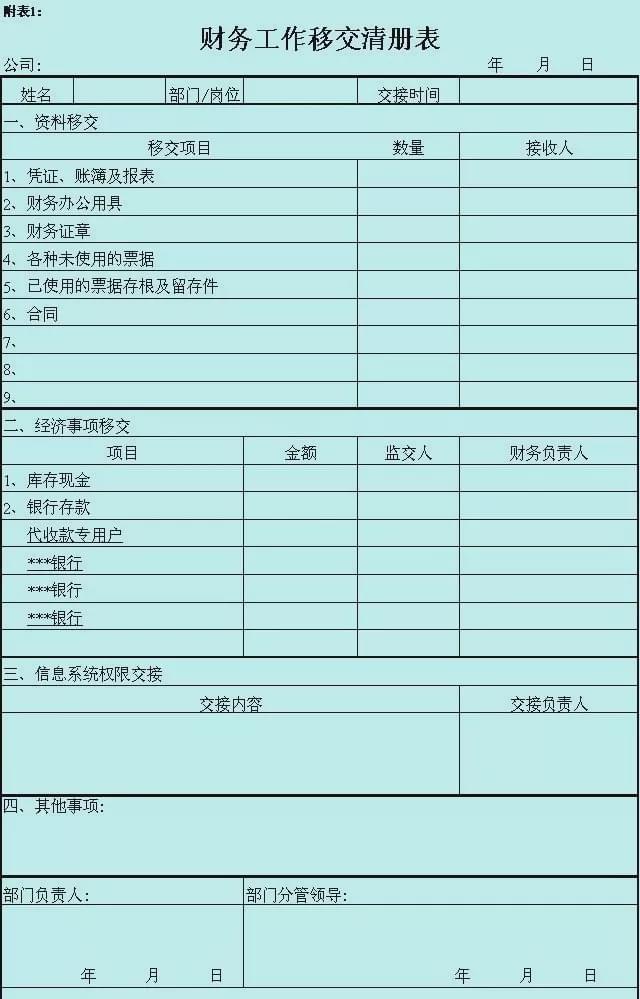

高效交接的第一步,是交接前的“三清”准备:资料清、数据清、责任清。兼职会计需提前梳理在职期间经手的全部财务资料,包括但不限于会计凭证、账簿(电子账与手工账)、财务报表、税务申报表、银行对账单、合同扫描件及往来函件等,按“年度-季度-月度”分类归档,并标注关键附件位置。对于电子数据,需备份完整账套(如用友、金蝶等软件数据源)及加密税务申报系统账号密码,同时移交软件操作手册(尤其是特殊业务处理流程,如成本结转、汇算清缴调整等)。数据核对环节,需重点检查银行存款余额调节表、往来账龄分析表、税务申报与实际缴纳差异表等“风险敏感型”数据,确保账证、账账、账实三相符,并形成《数据核对差异说明》,对未达账项或异常标注需逐笔解释原因。责任界定则需明确划分离职前后的工作边界,例如:未完成季度所得税预缴的,需指导接手人完成申报并留存完税凭证;已申报但未到账的税款,需标注银行回单时间与税务系统到账时间,避免滞纳金风险。

交接中的“可视化传递”与“场景化演示”,是提升效率的关键。单纯依赖书面清单易导致信息遗漏,建议采用“资料清单+现场演示”双轨模式。例如,移交电子账套时,需登录财务软件逐步演示“凭证录入-审核-过账-结账-报表生成”全流程,并重点说明企业自定义的会计科目核算规则(如“其他应收款”科目下核算的股东借款与备用金区分标准);移交税务资料时,需演示电子税务局的申报操作流程,尤其是“附加税减免”“研发费用加计扣除”等政策依赖型申报模块,并附上政策文件依据及企业适用条件的书面说明。对于复杂业务(如跨境支付、政府补助),可绘制“业务流程图+会计分录模板”,帮助接手人快速理解业务实质与账务处理逻辑。同时,建立“交接问题清单”,由接手人实时提问,离职会计当场解答并记录,确保无遗留疑问。某企业曾通过“交接模拟测试”发现兼职会计未说明“进项税额转出”的触发条件,导致接手人申报时遗漏调整,幸而通过现场演示及时规避风险。

交接后的“过渡期支持”与“责任追溯机制”,是保障交接效果的“最后一公里”。兼职会计离职后,应预留1-2周过渡期,通过电话或远程协助解答接手人的实操问题,尤其对月末结转、税务申报等关键时间节点,需提前提醒操作要点。企业方需指定专人对接,及时反馈交接后发现的潜在问题,例如:银行流水与账务记录不符的,需离职会计协助核对原始凭证;政策变更导致需调整账务处理的,需提供历史决策依据。责任追溯方面,双方需签署《工作交接确认书》,明确移交资料的完整性、数据的准确性及后续问题处理的责任边界,例如:因交接不清导致的税务处罚,若属离职会计遗漏关键资料,需承担相应责任;若属接手人操作失误,则由企业自行承担。这一机制既是对企业的保护,也是对兼职会计职业操守的约束。

当前,部分企业对兼职会计交接的重视不足,存在“重招聘、轻交接”的误区,而兼职会计自身也可能因“临时工心态”简化流程。事实上,高效交接是兼职会计职业口碑的“隐形名片”,也是企业财务合规的“第一道防线”。建议企业建立《兼职会计交接标准化手册》,明确交接清单、流程节点及责任划分;兼职会计则需以“主人翁”心态对待每一次交接,将“零风险传递”作为职业准则。唯有双方共同构建“规范、透明、可追溯”的交接生态,才能让兼职会计的流动性成为企业财务管理的“灵活补充”,而非“风险隐患”。