兼职佛经翻译正成为越来越多语言爱好者的新选择,但新手常陷入“会语言却译不懂经文”的困境——能准确转换字词,却传递不了佛典中的慈悲与智慧。要快速上手并实现稳定收益,关键在于突破“语言转换”的表层思维,构建“文化转译”的核心能力,同时精准对接细分市场需求。

语言与佛学:双基础缺一不可

佛经翻译的门槛不在语言,而在对“般若”“涅槃”等核心概念的体悟。新手若仅凭外语能力便贸然接单,极易陷入“字对字”的死译。例如《金刚经》中“应无所住而生其心”,若直译为“should not dwell anywhere yet give rise to mind”,则完全丢失了“不住相”的禅意,需译为“let the mind arise without attachment”,既保留原意又符合英文表达习惯。因此,新手需同步夯实两大基础:一是古典语言能力,尤其是梵文、巴利文、藏文等佛经源语的语法结构与术语体系;二是佛学素养,建议从《佛教常识答问》《中国佛教史》入门,再对比鸠摩罗什、玄奘、义净三大译师的经典译本,体会“文质之争”背后的文化适配逻辑。例如玄奘译《心经》用“色即是空,空即是色”,比早期译本“色不异空,空不异色”更凝练,正是其对“般若空性”的深刻理解。

翻译技巧:从“字对字”到“意对境”

佛经翻译的核心是“语境还原”,而非机械对应。新手需掌握三大技巧:一是术语统一性,建立个人术语库,如“菩提”(Bodhi)、“业”(Karma)、“无常”(Anitya)等核心词汇需固定译法,避免同一经文出现多种表达;二是句式转换,梵文佛经多长复合句,汉译需拆解为符合中文阅读习惯的短句,如《法华经》“诸法实相相”若直译会晦涩,可处理为“the true nature of all phenomena”;三是文化意象适配,例如“莲花”在佛经中象征清净,译为“lotus”即可,但“须弥山”需保留“Mount Sumeru”并加注“ mythical Buddhist cosmic mountain”,避免西方读者误解为普通山峰。建议新手先从短篇佛经(如《心经》《回向偈》)练手,对比权威译本修改,逐步形成“信达雅”的平衡。

市场定位:找到你的“译经细分赛道”

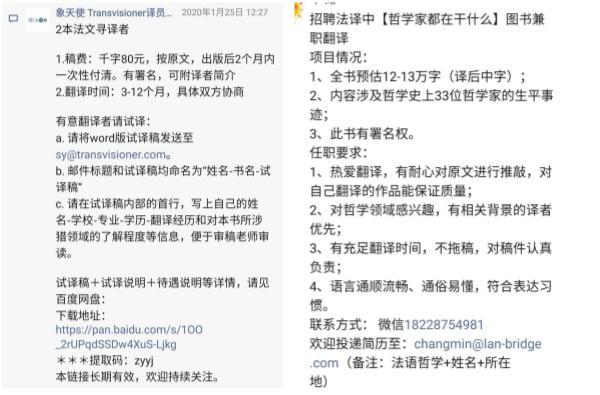

佛经翻译市场需求虽稳定,但竞争激烈,新手需精准定位。目前主要赛道有三:一是古籍整理,面向学术机构或出版社,如《大藏经》点校、佛典文献数字化,要求严谨考据,单价较高(千字300-800元),但需具备文献学基础;二是流通本翻译,面向佛教团体、信众,如寺庙开示、佛经普及读物,需通俗易懂,可加入少量注释,单价千字150-400元;三是海外传播,如为佛教协会翻译英文版禅修手册、向国际学术界介绍中国佛教,要求跨文化沟通能力,千字200-600元。新手可从公益项目切入,如参与线上佛经校对、为地方寺庙翻译宣传资料,积累案例后再对接商业客户。例如某平台“佛经翻译新手计划”要求先完成3部短经公益翻译,通过审核后方可接单,既降低了信任成本,又提升了专业能力。

长期变现:从兼职到专业译者的进阶路径

稳定赚钱的关键在于建立“专业壁垒”与“客户信任”。新手需注意三点:一是深耕细分领域,如专攻禅宗公案、密教仪轨,成为该领域的“译经专家”,单价可提升50%以上;二是打造个人品牌,通过知乎、小红书分享佛经翻译笔记,如“《金刚经》中的10个核心概念解析”,吸引精准客户;三是长期合作,与出版社、佛教协会签订年度翻译协议,确保收入稳定性。例如某佛经翻译兼职者通过持续为“中华经典古籍库”提供译本,三年内月收入从3000元增至1.5万元。同时需警惕低价竞争,佛经翻译的文化附加值远高于普通文本,千字低于100元的单子往往难以保证质量,反而不利于长期发展。

兼职佛经翻译的本质,是用语言做桥梁,让千年智慧照进现代生活。新手若能以“译心译意”的态度打磨专业能力,以“文化使者”的定位对接需求,便能在传承中找到变现路径,让每一次翻译都成为一次修行与收获。