兼职几十元的工作靠谱吗?能当全职收入吗?这是当下许多人在寻找额外收入来源时最直接的疑问。随着零工经济的兴起,“日结”“时薪”“碎片化时间赚钱”等标签让兼职几十元的工作看似触手可及,但背后的真实价值与可持续性,却需要更理性的审视。这类兼职并非绝对“靠谱”或“不靠谱”,其本质取决于劳动价值、平台属性、个人需求的多重匹配,而能否支撑全职收入,则更需从收益结构、时间成本、职业发展三个维度拆解。

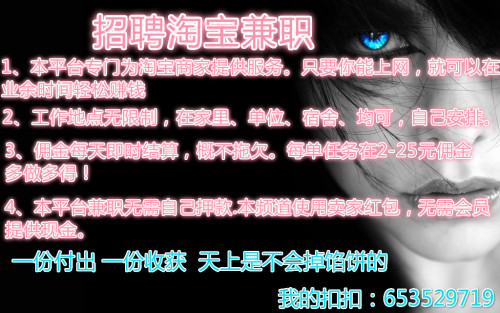

兼职几十元的工作,本质是“低门槛劳动”的市场化体现。从线上问卷调研、数据标注、内容审核,到线下促销员、分拣员、临时派单,这类兼职通常以“无需经验”“时间灵活”为卖点,吸引学生、待业人群或主业收入不足者参与。单笔几十元的收益看似微薄,但若以“日结”为周期,确实能快速缓解短期资金压力。然而,“低门槛”往往伴随“低附加值”——劳动内容多为重复性、机械化的任务,无需专业技能,自然难以获得高回报。例如,某平台上的“语音转文字”兼职,时薪约15元,但需连续工作6小时才能赚取90元,且对听力和耐心要求极高,实际收益与体力消耗严重不对等。这类兼职的“靠谱性”,首先取决于平台是否正规:是否有营业执照、是否签订劳务协议、是否按时结算,是判断其是否“靠谱”的底线。现实中,不少灰色兼职以“高时薪”为诱饵,实则要求先交押金、刷单垫资,最终卷款跑路,让参与者“竹篮打水一场空”。

能否当全职收入,需先打破“数量幻觉”,直面“收益天花板”。全职收入的核心特征是“稳定性”与“可持续性”,而兼职几十元的工作恰恰在这两点上存在天然缺陷。假设某兼职者每天投入8小时,完成8单任务,每单30元,日收入240元,月收入约7200元(按30天计)。看似接近部分城市的全职底薪,但现实中这种“理想状态”几乎不存在:一是任务量不稳定,平台可能因需求波动减少派单;二是时间成本被低估,通勤、等待任务、熟悉规则等隐性时间未被计入;三是健康损耗,长期从事高强度低价值劳动,易导致身体透支,反而影响主业或其他收入来源。更关键的是,这类兼职缺乏“成长性”——每天重复同样的操作,技能无法提升,单位时间收益也不会增加,本质上是用“体力换钱”,而非“能力换钱”。全职收入往往需要通过技能溢价、职位晋升或资源积累实现增长,而兼职几十元的工作,恰恰卡在了“技能溢价”的门槛之外,注定难以成为长期稳定的收入来源。

但否定兼职几十元的工作作为“全职收入”的可行性,不等于否定其“补充价值”。对于特定人群,这类兼职仍是“雪中送炭”的选择:大学生课余时间赚取生活费,宝妈利用碎片时间补贴家用,主业收入不足者过渡期维持现金流,都是其现实意义所在。更重要的是,它可能成为“职业跃迁”的跳板——通过兼职接触行业基础逻辑,积累经验后转向更高阶的技能型兼职。例如,从“简单内容审核”兼职入手,逐步学习平台规则,再尝试“内容策划”“账号运营”等高附加值兼职,最终实现从“几十元/单”到“几百元/小时”的跨越。这种“兼职-技能提升-更高收入兼职”的路径,才是兼职几十元工作的深层价值:它不是终点,而是起点。

趋势层面,技术迭代正在重构兼职几十元的工作生态。AI自动化正在替代大量低技能兼职:智能客服取代人工客服,AI写作工具替代基础文案撰写,图像识别算法降低数据标注需求。这意味着,未来单纯依赖体力或简单重复的兼职几十元工作,可能面临“僧多粥少”的困境,收益进一步被压缩。与此同时,监管趋严也在倒逼兼职市场规范化:人社部明确要求平台为灵活就业者提供保障,打击“虚假招聘”“克薪欠薪”,这会让“靠谱”的兼职几十元工作更稀缺,但质量更高——平台需通过提高单价、优化任务分配来吸引优质劳动者,形成“良性竞争”。

回到最初的问题:兼职几十元的工作靠谱吗?能当全职收入吗?答案藏在“需求”与“能力”的匹配中。若将其视为“救命稻草”或“暴富捷径”,必然失望;若定位为“短期补充”或“技能试炼场”,则可能收获意外价值。真正的“靠谱”,不在于单笔收益多少,而在于是否清晰认识劳动价值、是否具备风险意识、是否愿意为长期成长投入时间。而全职收入的实现,从来不是靠“堆砌兼职数量”,而是靠“不可替代的技能”与“稳定的价值创造”。兼职几十元的工作,或许能解燃眉之急,但能支撑一生的全职收入,永远需要站在更高的职业维度上规划。