在灵活就业蓬勃发展的今天,兼职合同已成为许多人工作生活的一部分,但一个关键问题始终困扰着劳动者和雇主:兼职合同算正式合同吗?这点必须搞清楚!它不仅关乎法律效力的认定,更直接影响到劳动者的权益保障和职业发展。深入探讨这一主题,有助于厘清模糊地带,促进用工关系的规范化。

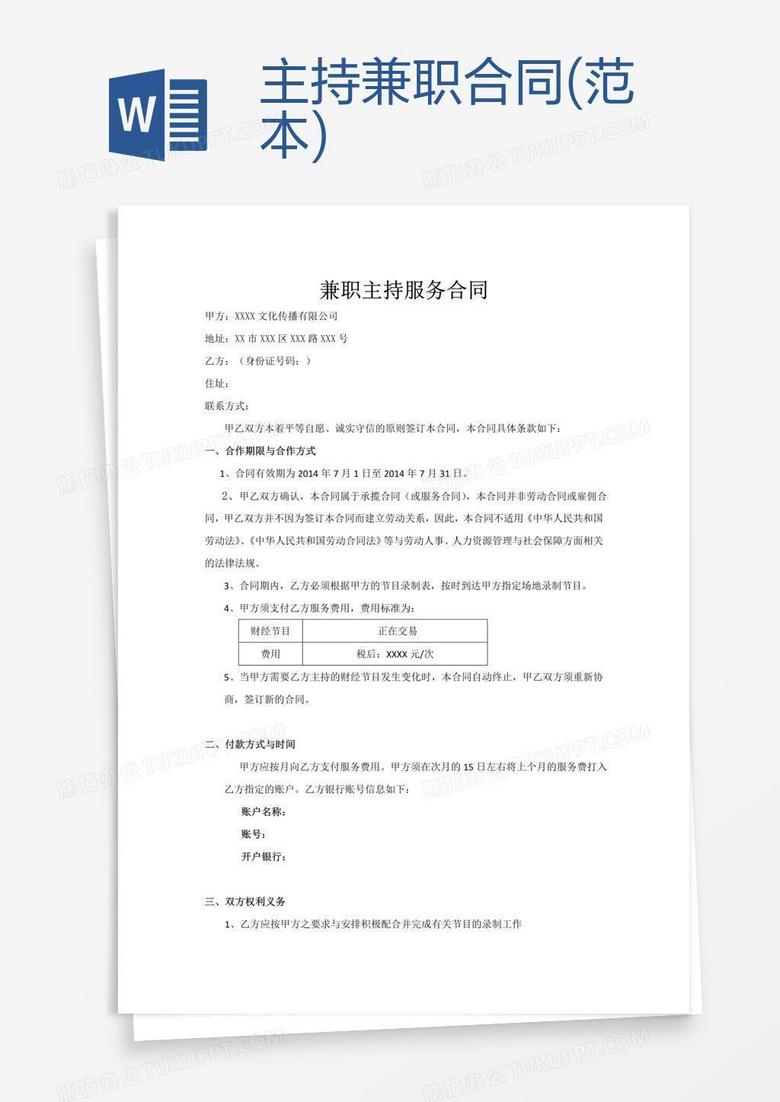

兼职合同,作为一种常见的雇佣形式,通常指劳动者在非全日制或临时性岗位上与雇主签订的协议。与传统的全职劳动合同相比,它往往涉及更灵活的工作时间、更短的合同期限,以及可能不同的薪资结构。然而,兼职合同是否属于正式合同,并非一概而论,而是取决于其法律定义和实际履行情况。在劳动法框架下,正式合同通常指建立劳动关系的书面协议,涵盖全职、固定期限或无固定期限等形式。而兼职合同,若符合《中华人民共和国劳动合同法》中关于“非全日制用工”的规定,如每日工作时间不超过四小时、每周不超过二十四小时,则可能被视为正式合同的一种特殊类型。但现实中,许多兼职合同因条款模糊、口头约定或未依法登记,导致其法律效力存疑,这点必须搞清楚,否则劳动者在维权时可能面临困境。

从法律性质角度看,兼职合同的核心在于是否构成“劳动关系”。根据中国劳动法,劳动关系需具备从属性、有偿性和组织性。如果兼职合同中,劳动者接受雇主的管理、指挥,并为其提供劳动换取报酬,那么它本质上就属于正式合同的范畴。例如,在餐饮业或零售业,兼职员工若需遵守排班制度、接受培训,其合同就应被认定为正式合同,受劳动法保护,涵盖最低工资标准、工伤保险等权益。然而,实践中,一些兼职合同被简化为“服务协议”或“劳务合同”,规避了劳动法的约束,导致劳动者权益受损。这种模糊性正是兼职合同争议的根源,它不仅影响社保缴纳、加班费支付,还可能引发劳动仲裁纠纷。因此,明确兼职合同的法律属性,是保障劳动者权益的第一步。

兼职合同的价值在于其灵活性和适应性,尤其在 gig economy 时代,它为企业和个人提供了双赢机会。对企业而言,兼职合同能降低用工成本,应对季节性或临时性需求,如电商平台在促销季雇佣兼职客服。对劳动者而言,它提供了额外的收入来源和技能提升机会,例如学生利用课余时间从事兼职工作。但价值实现的前提是合同本身的规范性和透明度。如果兼职合同被正确界定为正式合同的一部分,劳动者就能享受与全职员工同等的法律保护,避免被边缘化。反之,若合同被错误归类为非正式协议,劳动者可能面临欠薪、无补偿解雇等风险。这点必须搞清楚,因为它决定了兼职工作能否真正成为职业发展的阶梯,而非权益受损的陷阱。

在应用层面,兼职合同的签订和执行需遵循严格的法律程序。雇主应明确合同条款,包括工作内容、时长、薪资、违约责任等,并确保其符合《劳动合同法》和《社会保险法》的规定。例如,在教育培训行业,兼职教师合同若注明每日工作不超过四小时,且工资按小时计算,则应被视为正式合同,雇主需为其缴纳工伤保险。然而,当前挑战在于许多兼职合同缺乏标准化,导致应用混乱。一些企业利用“兼职”名义规避责任,如未签订书面合同或只提供口头协议。这种趋势下,劳动者需主动了解自身权益,必要时寻求法律援助。同时,政策层面也在加强监管,如《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》强调,兼职合同应纳入劳动保障体系,确保公平对待。推动这一应用规范化,是兼职合同从模糊走向清晰的关键。

展望未来,兼职合同的发展趋势将更注重权益平衡和法律完善。随着灵活就业人数激增,兼职合同的价值将进一步凸显,但挑战如权益保障不足、维权成本高仍需克服。劳动者应提升法律意识,在签订前确认合同性质;企业则应诚信用工,将兼职合同纳入正式管理框架。只有这样,兼职合同才能真正成为连接灵活就业与权益保障的桥梁,而非争议的源头。理解兼职合同是否算正式合同,这点必须搞清楚,它不仅是法律问题,更是社会公平的体现,最终促进就业市场的健康可持续发展。