在数字化浪潮席卷全球的今天,兼职工作机会如雨后春笋般涌现,为求职者提供了前所未有的灵活性。无论是学生、全职工作者还是退休人士,都能通过线上或线下渠道轻松找到副业,从自由撰稿到远程客服,种类繁多。然而,繁荣背后暗流涌动,虚假陷阱和诈骗风险也随之攀升。兼职市场虽充满机遇,但若缺乏警惕,极易落入精心设计的骗局,导致经济损失和个人信息泄露。兼职工作机会多,但小心虚假陷阱,别被骗! 这一核心问题不仅关乎个人财务安全,更折射出当代就业市场的深层次挑战。

兼职工作的价值在于其灵活性和多样性,满足了现代人对工作生活平衡的追求。随着互联网平台的普及,兼职机会的获取门槛大幅降低,许多人通过社交媒体、招聘网站或移动应用轻松找到短期任务。例如,自由职业者可以承接项目制工作,而零工经济则提供了按需服务的平台。这种模式不仅增加了收入来源,还让个体能够根据自身时间安排选择工作。据统计,全球兼职劳动力占比逐年上升,尤其在疫情后,远程兼职成为新常态。然而,机会的激增也催生了鱼龙混杂的市场环境,不法分子利用信息不对称,制造虚假招聘信息,诱骗求职者预付费用或提供敏感数据。兼职陷阱往往伪装成高薪诱饵,如“日结千元”的轻松工作,实则要求先交押金或培训费,最终杳无音信。这类兼职诈骗不仅损害个人利益,还破坏了整个行业的信誉。

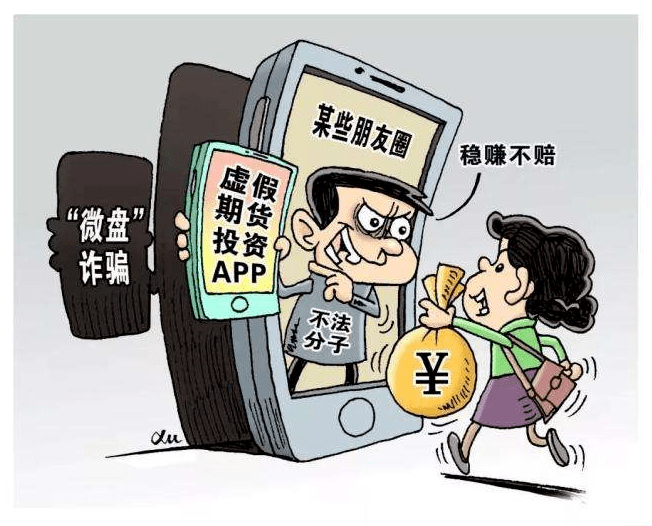

虚假陷阱的常见手段多种多样,但核心逻辑是利用求职者的急切心理和信息不对称。传统线下兼职陷阱包括虚假中介机构,以介绍工作为名收取高额中介费,或诱骗参与非法活动。线上兼职陷阱则更为隐蔽,如钓鱼网站伪装成正规招聘平台,窃取用户账号密码;或以“数据录入”为幌子,要求下载恶意软件,导致设备被控制。近年来,AI技术被滥用,生成逼真的虚假招聘信息,通过语音或视频面试进一步迷惑求职者。这些兼职陷阱的共同点是承诺低门槛、高回报,却忽视风险提示。例如,某求职者因轻信“兼职刷单”广告,被要求先垫付商品费用,最终血本无归。兼职安全意识的缺失,使得许多人成为诈骗的受害者,尤其对经验不足的学生或低收入群体影响更大。

为什么兼职工作者容易受骗?原因在于心理因素和信息不对称的双重作用。一方面,求职者往往因经济压力或对灵活工作的渴望,忽视风险信号,陷入“快速致富”的幻想。兼职诈骗者正是利用这种心理,制造紧迫感,如“名额有限,立即行动”。另一方面,信息不对称让虚假信息难以辨别。正规兼职平台通常有审核机制,但诈骗者通过伪造公司资质或用户评价,伪装可信。此外,兼职市场的监管滞后,部分平台缺乏责任意识,导致虚假信息泛滥。兼职工作机会虽多,但求职者缺乏系统性的风险教育,容易轻信口头承诺或未经验证的推荐。这种脆弱性在新兴领域尤为突出,如加密货币兼职或NFT项目,技术门槛高,诈骗手段更复杂。

防范兼职陷阱需要求职者提升安全意识和采取实际行动。首先,验证信息真实性是关键。通过官方渠道核实招聘方资质,如查询企业注册信息或联系公司客服。其次,使用正规兼职平台,如知名招聘网站或政府认证的零工平台,这些平台通常有用户评价和投诉机制。对于要求预付费用的兼职机会,务必保持警惕,正规雇主不会以任何名义索取钱财。此外,保护个人信息,不轻易提供身份证号或银行账户细节,避免被用于非法活动。兼职安全策略还包括学习识别诈骗模式,如过于优厚的薪资或模糊的工作描述。求职者应主动咨询法律或职业顾问,了解相关权益。在数字化时代,利用工具如反诈APP或在线论坛分享经验,也能增强集体防御能力。

兼职市场的未来趋势将更加依赖技术发展,这既带来机遇也加剧挑战。随着AI和大数据的普及,兼职匹配将更精准,但诈骗手段也会升级,如深度伪造技术生成虚假面试。兼职工作机会的增多,需要更完善的法律法规和行业自律来保护求职者。政府应加强监管,打击虚假招聘,而平台企业则需承担审核责任,提升透明度。同时,教育机构和社会组织应普及兼职安全知识,培养风险意识。兼职诈骗的减少,不仅能维护个人权益,还能促进健康、可持续的零工经济生态。最终,兼职工作机会虽多,但唯有警惕陷阱,才能让灵活就业真正成为赋能生活的工具,而非负担。在追求额外收入时,切记:安全第一,别让贪婪蒙蔽双眼。