兼职打工平台已成为灵活就业的重要入口,但“哪个平台最容易找到靠谱工作机会”始终是用户的核心痛点——信息过载中虚假岗位充斥,薪资缩水、权益受损等问题频发,真正能稳定输出靠谱机会的平台,往往藏在“信任机制”与“匹配效率”的双重保障之下。

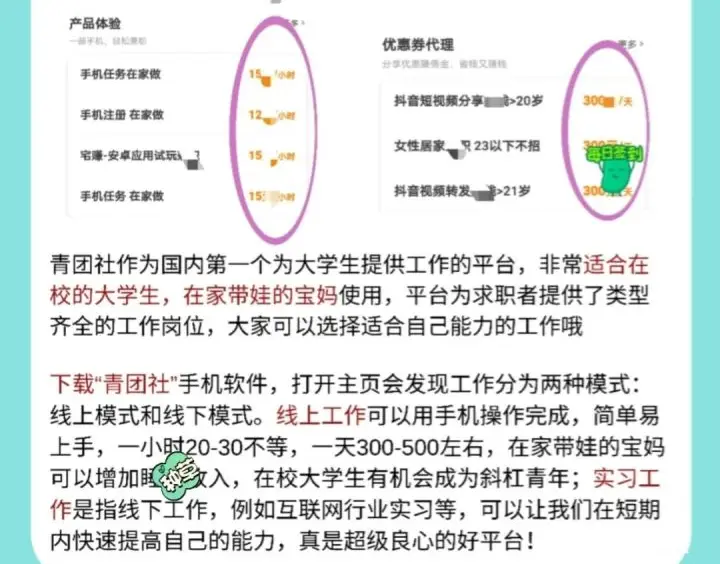

当前兼职市场呈现“冰火两重天”:一边是平台数量激增,用户基数突破2亿;另一边是投诉量年增35%,其中“虚假岗位”“薪资欺诈”占比超六成。用户在选择时陷入“流量陷阱”——头部平台岗位多但筛选成本高,新兴平台体验好但信任度不足,这种矛盾让“靠谱”成为稀缺资源。究其根源,兼职市场的信息不对称远高于全职招聘:企业用工需求零散、发布门槛低,而用户多为学生、宝妈等弱势群体,缺乏辨别能力,导致“劣币驱逐良币”现象时有发生。

所谓“靠谱工作机会”,本质是岗位真实性、薪资透明度、权益保障性三者的统一。真实岗位需满足“企业资质可查、工作内容明确、用工主体清晰”;薪资透明则要求“无隐藏扣款、发放周期固定、结算标准公示”;权益保障则依赖“合同签订、保险覆盖、纠纷申诉渠道”。这三者缺一不可,也是平台能否提供靠谱机会的底层标准。例如,某兼职用户曾反映“平台承诺日结200元,实际完成工作后以‘考核不通过’为由拒付”,这类问题正是因平台缺乏对用工主体的约束机制。

不同类型平台在提供靠谱机会上呈现差异化特征。综合类平台(如某招聘平台兼职频道)优势在于岗位池大、覆盖行业广,但审核依赖企业自主申报,虚假信息易混入,用户需从海量中筛选,效率较低;垂直类平台(如专注于大学生兼职、技能型兼职的平台)深耕细分领域,岗位与用户画像匹配度高,且多与线下企业合作,审核更严格,但覆盖范围有限;社区类平台(如本地生活社群、兴趣小组)依赖熟人推荐,信任度高,但岗位更新慢、规模小,适合对灵活性要求不高的用户。三类平台各有侧重,但“匹配效率”与“信任机制”的平衡点,才是判断“容易找到靠谱机会”的关键。

技术驱动下的信任构建是核心突破口。头部平台通过AI算法识别虚假岗位——比如比对企业注册信息与岗位描述的一致性,筛查“高薪低要求”“无需经验”等异常标签;垂直平台则通过“资质分级”制度,对合作企业进行实地考察或信用评级,标识“优质认证”岗位;社区平台则利用用户评价的“信用积分”体系,差评率超10%的岗位自动下架。这些机制让靠谱机会的曝光率提升30%-50%,用户筛选成本降低。例如,某技能型兼职平台通过“企业信用分+用户技能标签”双维度匹配,使兼职者接单成功率提升40%,纠纷率下降60%。

用户需求升级推动平台进化。从“能找到工作”到“找到好工作”,用户更关注岗位的可持续性——比如长期兼职、技能提升型岗位。平台因此推出“靠谱指数”评分,综合企业信用、薪资水平、用户评价等维度,让高评分岗位优先展示;同时引入“灵活用工保障计划”,为兼职者提供意外险、薪资托管服务,解决后顾之忧。这种“信任+价值”的双重升级,让具备完善生态的平台更容易成为用户的首选。某平台数据显示,开通“薪资托管”功能后,用户留存率提升25%,企业端优质合作商增长35%,形成“用户信任-企业投入-体验优化”的正向循环。

判断平台是否“容易找到靠谱机会”,可聚焦三个指标:一是审核流程,是否要求企业提供营业执照、用工协议等资质;二是反馈机制,用户投诉是否24小时内响应,纠纷是否由第三方介入;三是匹配效率,算法能否基于用户技能、时间偏好精准推送岗位。优先选择同时满足这三点的平台,能大幅提升找到靠谱工作的概率。例如,某本地兼职平台要求企业缴纳保证金,并接入政务系统验证资质,用户投诉处理率达98%,成为区域内“靠谱兼职”的代名词。

兼职打工平台的本质是连接人与机会的桥梁,而“靠谱”则是这座桥梁的基石。在灵活就业成为趋势的今天,真正能解决用户痛点的平台,不是流量最大的,而是最懂“信任”的——用严格的审核守住底线,用精准的匹配提升效率,用完善的保障温暖人心。对用户而言,擦亮双眼、锚定信任机制,才能在兼职浪潮中找到属于自己的靠谱机会。