兼职的哥这份兼职工作,收入潜力到底大不大?在当前灵活就业浪潮下,这个问题引发了广泛讨论。兼职的哥,即利用闲暇时间从事出租车或网约车服务的司机,已成为许多人增加收入的副业选择。其收入潜力并非一概而论,而是受多重因素交织影响,包括个人投入、市场环境和技术变革。收入潜力确实存在,但需理性评估其可行性与可持续性,避免盲目乐观或悲观。

兼职的哥的核心概念源于共享经济兴起,它打破了传统全职工作的束缚,允许个体在主业之余通过驾驶车辆获取报酬。这种工作模式的关键在于“兼职”属性,即时间灵活、门槛相对较低。的哥,作为出租车或网约车司机的俗称,其工作本质是提供出行服务,而兼职化则意味着参与者无需放弃主业。关联概念如“副业”、“零工经济”也常被提及,反映了现代社会对多元收入来源的追求。然而,兼职的哥并非适合所有人,其价值在于提供了一种经济补充途径,尤其在经济下行期,许多人将其视为缓冲风险的手段。但深入看,这种兼职的收入潜力并非无限,而是与个人规划紧密相连。

收入潜力的具体表现需从数据维度分析。根据行业常识,兼职的哥的平均收入通常在每小时30元至80元之间,具体取决于城市规模、服务时段和平台政策。例如,在一线城市如北京或上海,高峰期订单密集,收入较高;而在非高峰时段或偏远地区,则可能大幅缩水。此外,收入来源包括车费、小费和平台补贴,但扣除油费、车辆折旧和平台佣金后,净收入往往只有毛收入的60%-70%。影响因素如驾驶时长、路线熟悉度和客户评价尤为关键——熟练司机通过优化接单策略,能提升15%-20%的效率。但总体而言,兼职的哥的收入潜力上限受限于工作时间投入,毕竟兼职属性决定了其无法像全职那样全天候运营。

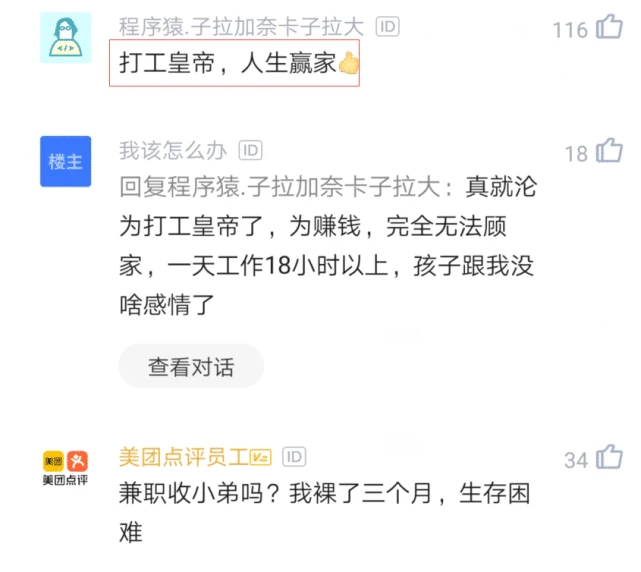

挑战与限制是评估收入潜力时不可忽视的方面。首当其冲的是市场竞争加剧,网约车平台如滴滴、T3出行等涌入大量兼职司机,导致订单分流和价格战,压低了单位收入。同时,法规风险不容忽视:各地对兼职司机的资质要求趋严,如需持证上岗、定期体检,违规运营可能导致罚款或封号。此外,职业健康问题凸显,长期驾驶易引发腰椎劳损或疲劳驾驶事故,间接增加隐性成本。这些挑战削弱了收入潜力的稳定性,尤其在二线城市,需求波动大,兼职的哥可能面临收入不稳定的窘境。因此,收入潜力虽大,但需警惕其脆弱性,尤其在缺乏系统规划时。

趋势演变为收入潜力注入新变量。技术进步正重塑行业格局:智能调度系统优化了订单匹配,AI辅助驾驶减少了空驶率,提升了效率。同时,消费者对个性化服务需求增长,如专车或商务车类别,为兼职的哥提供了溢价空间。未来,随着绿色出行推广,电动车普及可能降低运营成本,进一步释放收入潜力。然而,政策导向如“双碳”目标下,燃油车限制可能增加合规成本,考验兼职者的适应能力。总体趋势显示,兼职的哥的收入潜力在技术赋能下有望提升,但需紧跟市场动态,避免被淘汰。

基于以上分析,兼职的哥这份兼职工作,收入潜力到底大不大?答案在于平衡:它既非暴利神话,也非无望陷阱。通过合理规划——如选择高需求时段、投资车辆维护、提升服务品质——参与者可实现月均额外收入2000-5000元。但现实关联是,它更适合作为过渡性副业,而非长期主业。最终,收入潜力的大小,取决于个体在灵活就业浪潮中的智慧抉择。