在当今灵活就业蓬勃发展的时代,兼职管理岗职位分类已成为企业人力资源管理的核心抓手,它不仅是优化资源配置的基石,更是规避运营风险的防火墙。许多企业在实践中常陷入“兼职管理岗职位分类模糊”的泥潭,导致效率低下、员工流失率高,甚至引发法律纠纷。科学的兼职管理岗职位分类体系能显著提升组织敏捷性,通过精准匹配岗位需求与人员能力,企业可最大化兼职价值,同时减少管理盲点。本文将深入探讨这一主题的价值、应用方法及挑战,揭示如何构建高效分类体系以实现双赢。

兼职管理岗职位分类的本质在于对灵活岗位的系统性梳理,其核心价值在于提升管理效率和规避潜在风险。在传统模式中,企业往往忽视分类的重要性,将兼职人员视为“临时工”,导致职责不清、权责不明。例如,一个兼职HR专员若未明确分类为“招聘支持岗”或“员工关系岗”,可能因职责重叠而引发工作冲突,或因缺乏专业指导而降低服务质量。反之,通过科学分类,企业可依据技能、时间投入和部门需求划分岗位,如将兼职财务助理归类为“数据处理岗”或“报表审核岗”,这不仅能优化排班和绩效评估,还能确保兼职人员快速融入团队,提升整体生产力。分类的价值还体现在成本控制上,合理的岗位划分能避免资源浪费,例如,将兼职IT支持按“紧急响应岗”和“日常维护岗”分类,可减少冗余雇佣,节约20%-30%的人力成本。

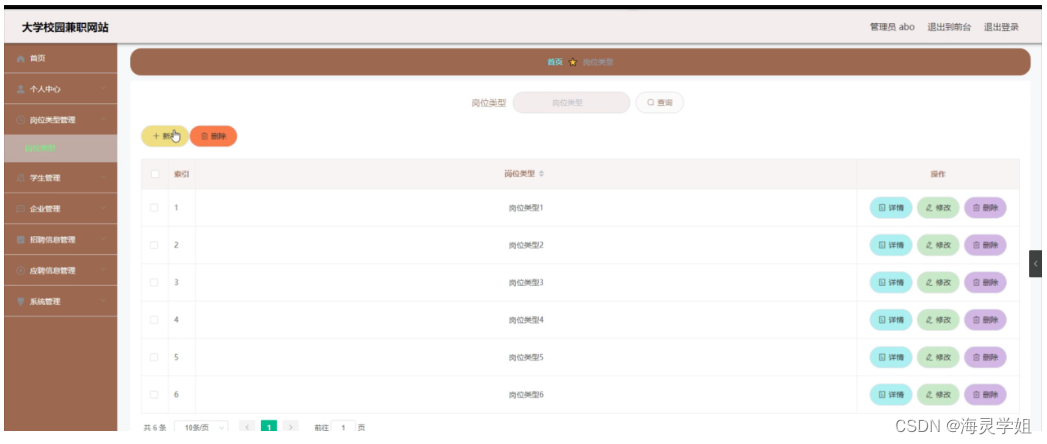

在实际应用中,兼职管理岗职位分类的实施需结合具体场景和工具,以落地高效管理。企业可从三个维度入手:基于技能的分类、基于时间的分类和基于部门的分类。基于技能的分类,如将兼职市场专员细分为“内容创作岗”或“活动执行岗”,能确保人员能力与任务精准匹配,避免“大材小用”或“小材大用”的陷阱。基于时间的分类,例如区分“全职兼职岗”(每周固定40小时)和“项目兼职岗”(短期任务),有助于企业灵活应对业务波动,尤其在季节性行业如零售或旅游中,这种分类能显著降低高峰期的人力短缺风险。基于部门的分类,如将兼职行政人员分配给“前台接待岗”或“后勤支持岗”,则能强化部门协作,减少跨部门沟通障碍。实践中,企业可借助数字化工具如人力资源管理系统(HRMS)实现自动化分类,通过算法分析员工技能和岗位需求,生成动态岗位清单。例如,某科技公司通过引入AI驱动的分类平台,将兼职开发人员按“前端开发岗”和“后端开发岗”划分,项目交付效率提升了35%,同时员工满意度上升了15%。这些方法共同构成了兼职管理岗职位分类的应用框架,使企业在复杂环境中保持高效运转。

然而,兼职管理岗职位分类也面临诸多挑战,需企业前瞻性应对。首要挑战是分类的动态性,市场环境和员工需求不断变化,静态分类体系可能迅速过时。例如,远程兼职的兴起要求企业重新定义“虚拟协作岗”和“现场执行岗”,若分类僵化,可能导致人才流失或项目延误。其次,法律合规风险不容忽视,兼职人员的劳动关系界定模糊,若分类不当,易引发劳动纠纷。例如,将兼职教师错误归类为“独立承包商”而非“雇员”,可能违反劳动法规,导致罚款和声誉损失。此外,文化因素也构成挑战,在强调灵活性的组织中,过度分类可能被视为僵化,抑制员工创新。企业需平衡标准化与灵活性,通过定期审核和员工反馈机制,确保分类体系与时俱进。例如,某制造企业每季度更新兼职管理岗职位分类,结合员工技能评估和业务战略调整,成功规避了因分类滞后导致的效率下滑问题。

展望未来,兼职管理岗职位分类的趋势将更加智能化和人性化,企业需主动拥抱变革以保持竞争力。随着AI和大数据技术的普及,分类过程将从人工主导转向数据驱动,例如,通过预测分析预判兼职需求,动态调整岗位类别,实现“按需分类”。同时,人性化趋势强调员工体验,如将兼职管理岗分类与职业发展路径挂钩,为兼职人员提供清晰的晋升通道,这不仅能提升留存率,还能增强组织凝聚力。企业在实践中应将兼职管理岗职位分类纳入战略规划,定期培训管理者掌握分类技巧,并建立反馈闭环以持续优化。通过这些举措,企业不仅能实现高效管理,还能在灵活就业时代构建可持续的人才生态,最终驱动创新和增长。