兼职缴税20%,这个看似明确的数字背后,隐藏着多数兼职者未曾细究的税务逻辑。当你在平台接单时被提示“预扣20%个税”,当月底收到收入时发现到手金额自动扣除了这部分费用,你是否真正理解这20%如何计算?它是否就是你的最终税负?答案可能远比你想象的复杂——多数兼职者对“20%”的单一认知,恰恰是税务负担被低估的根源。

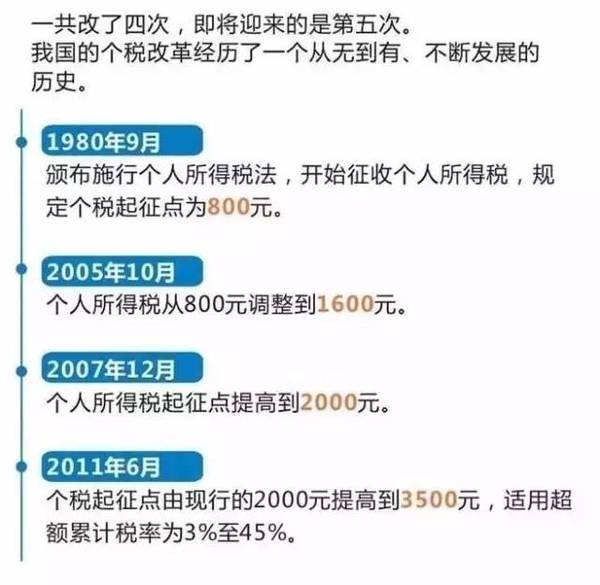

从税法逻辑来看,兼职收入属于“劳务报酬所得”,其计税规则并非简单的“一刀切”20%。劳务报酬每次收入不超过4000元的,减除费用800元;4000元以上的,减除20%的费用,其余额为应纳税所得额。预扣预缴时,应纳税所得额不超过20000元的部分,适用20%税率;超过20000元至50000元的部分,税率跳档至30%;超过50000元的部分,税率则为40%。这意味着,月收入8000元的兼职者,预扣时按(8000-8000×20%)×20%=1280元扣税,看似是20%;但若月收入达到30000元,预扣额将升至(30000-30000×20%)×30%=7200元,实际税率已提升至24%。更关键的是,预扣预缴仅是“预付”,年度汇算清缴时,劳务报酬所得需并入综合所得,与工资薪金、稿酬、特许权使用费合并计算,再适用3%至45%的超额累进税率,多退少补。多数兼职者只看到平台预扣的20%,却忽略了汇算清缴可能带来的税率跳档与补税风险。

“20%”的单一认知,还源于对“费用扣除”的忽视。劳务报酬所得允许扣除的成本费用,并非仅限于平台抽成。实操中,兼职者为取得收入发生的合理支出,如交通费、通讯费、必要的设备折旧、甚至部分业务招待费(需合规凭证),均可按规定在计算应纳税所得额时扣除。然而,多数兼职者因缺乏留存凭证的意识,或不知如何申报扣除,导致这部分“隐性成本”被全额计税。例如,某兼职摄影师月收入15000元,设备折旧、交通等成本约3000元,若未申报扣除,预扣税款为(15000-15000×20%)×20%=2400元;若正确申报扣除,应纳税所得额为15000-3000=12000元,预扣税款降至12000×20%=2400元(此处未跳档,但若收入更高,扣除效果更明显)。可见,忽略成本扣除,实质上是变相增加了税务负担。

另一个被长期忽视的挑战,是“劳务报酬”与“经营所得”的界定模糊。部分兼职者长期为同一客户提供服务,或以个人工作室名义接单,可能被税务机关认定为“经营所得”,而非劳务报酬。经营所得适用5%至35%的超额累进税率,且可扣除与经营相关的成本费用(如房租、水电、员工工资等),税负可能远低于劳务报酬。例如,某兼职程序员月收入20000元,若按劳务报酬预扣,税款为(20000-20000×20%)×20%=3200元;若注册为个体工商户,按经营所得计算,扣除成本(如家用电脑折旧、部分网络费用)后,应纳税所得额可能降至12000元,适用税率10%,税款仅1200元。但现实中,多数兼职者因不了解政策差异,或因注册流程繁琐,被动承担了更高的劳务报酬税负。

合规风险与隐性成本,是“20%”认知偏差下的深层隐患。部分平台为吸引用户,宣称“免税”或“低税率”,实则通过拆分收入、隐瞒收入等方式逃避代扣代缴义务,兼职者虽短期到手金额增加,却面临未来被税务机关追溯补税、罚款甚至影响征信的风险。更有甚者,将兼职收入混入工资薪金申报,导致原单位个税申报异常,引发不必要的税务核查。2023年某地税务机关通报的案例中,一名教师兼职授课收入未申报,汇算清缴时被系统预警,最终补缴税款、滞纳金及罚款共计3万余元——这远比预扣的20%代价更高。

从长远看,兼职者对税务负担的清晰认知,不仅是合规要求,更是个人财务规划的基础。随着数字经济的发展,兼职已成为灵活就业的重要形式,据国家统计局数据,2022年我国灵活就业人员达2亿人,其中兼职群体占比超60%。若缺乏对税负的准确理解,兼职收入可能因“隐性税负”缩水,甚至因税务风险反噬收益。相反,主动学习税法知识,利用个税APP查询预缴信息,在汇算清缴时合理申报扣除成本,必要时咨询专业税务顾问,才能让兼职收入真正成为个人财富的有效补充。

兼职缴税20%,从来不是一道简单的算术题。它背后是税法规则的复杂逻辑,是成本扣除的实操细节,是所得性质的界定差异,更是合规意识的长期考验。当你再次看到平台预扣的20%时,不妨追问一句:这真的是我的全部税负吗?在厘清这些问题的过程中,你不仅是在履行公民义务,更是在为自己的收入与未来,建立一道清晰的“税务防火墙”。