在当今灵活就业盛行的时代,兼职雇佣关系已成为连接企业与个人的重要纽带,尤其在零工经济浪潮下,其普及度与日俱增。然而,模糊的条款可能让你付出代价,这绝非危言耸听。许多兼职合同中,含糊其辞的表述如“灵活安排”“按需支付”,看似赋予双方自由,实则暗藏法律与经济风险。作为行业观察者,我必须指出,这种模糊性源于雇佣关系的非正式化倾向,企业为降低成本而简化条款,员工则因信息不对称而被动接受,最终导致权益受损。本文将深入剖析兼职雇佣关系中模糊条款的潜在代价,探讨其根源与应对策略,为从业者提供警示与启示。

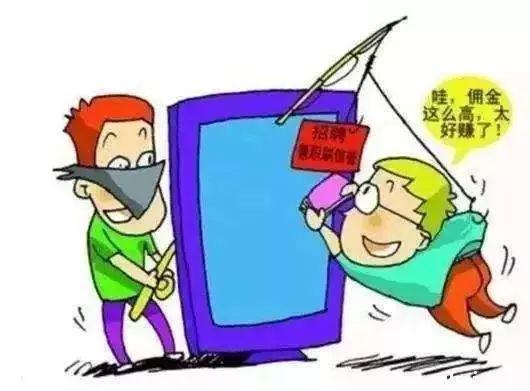

兼职雇佣关系的核心在于其临时性与非全日制特征,常见于零售、餐饮、创意等行业。但模糊条款往往潜伏在合同细节中,例如,工作时间被定义为“根据业务需求调整”,薪酬结构标注为“绩效浮动”,解雇条件仅提及“合理理由”,却未量化标准。这些表述看似灵活,实则为企业预留了操作空间,员工却可能陷入被动。例如,当员工加班时,企业以“非固定工时”为由拒付加班费;或当项目取消时,以“按需雇佣”为由单方面终止合同,员工却难以维权。这种模糊性不仅侵蚀了雇佣关系的公平性,更埋下了纠纷的种子。模糊条款是兼职雇佣关系中的隐形陷阱,它让员工在不知情中承担了不必要的风险。

模糊条款可能导致的代价是多维度的,首当其冲的是法律风险。在中国劳动法框架下,兼职员工虽不适用全日制劳动合同的严格保护,但合同条款若违反公平原则,仍可能被认定为无效。例如,某电商平台要求兼职骑手“随时待命”,却未明确最低保障薪资,结果员工在无任务时收入归零,诉诸法律后法院裁定条款无效,企业被迫赔偿。此类案例表明,模糊条款可能引发仲裁或诉讼,耗时耗力,甚至影响个人信用记录。经济代价同样不容忽视,员工可能因薪酬计算不清而收入缩水,或因解雇条款模糊而突然失业,缺乏缓冲。更深远的是心理代价,长期处于不确定性中,员工易产生焦虑与不信任,降低工作积极性,形成恶性循环。忽视条款细节可能导致不可逆的损失,这不仅关乎个人,也损害企业声誉,在社交媒体时代,负面曝光可能引发公众抵制。

挑战的根源在于兼职雇佣关系的监管滞后与行业自律不足。随着零工经济崛起,平台化雇佣模式兴起,但相关法律法规尚未完全跟上。例如,许多兼职协议通过电子平台签署,条款被简化到极致,关键信息被折叠在冗长文档中,员工往往快速点击同意。这种“数字盲区”放大了模糊性,企业利用技术手段规避责任。同时,行业竞争加剧,企业为吸引兼职者,可能故意淡化不利条款,承诺高回报却隐藏风险。员工方面,部分人因经验不足或急于就业,忽视合同审查,事后追悔莫及。挑战还体现在维权成本上,兼职员工资源有限,面对企业强势地位,举证困难,维权成功率低。这种系统性失衡,使得模糊条款成为常态,代价由个体承担。

应对策略的核心在于提升条款透明度与员工自我保护意识。企业应主动规避模糊表述,将工时、薪酬、解雇条件等量化明确,例如,“每周工作不超过20小时,时薪不低于15元,解雇需提前7天通知”。这不仅符合劳动法精神,更能建立信任,降低纠纷率。员工在签署前,务必逐条审查,对模糊处要求书面澄清,或咨询专业法律人士。实践中,许多成功案例显示,通过引入第三方调解或标准化合同模板,可有效减少风险。例如,某餐饮连锁采用政府推荐的兼职合同范本,明确标注“加班需1.5倍支付”,员工满意度提升,离职率下降。此外,行业协会可推动自律公约,要求成员公开条款细节,形成行业规范。清晰条款是兼职雇佣关系的基石,它平衡了灵活性与保障,促进可持续发展。

展望未来,兼职雇佣关系的趋势将更趋复杂,但模糊条款的代价警示不容忽视。随着人工智能与自动化普及,兼职岗位可能进一步碎片化,条款设计需更精细化。同时,年轻一代对工作权益的觉醒,将倒逼企业提升透明度。作为从业者,我们应认识到,兼职雇佣关系并非“低成本”的代名词,模糊条款的代价是真实存在的。唯有通过立法完善、企业自律与员工教育,才能将风险降至最低。最终,一个健康的兼职生态,应建立在清晰、公平的条款之上,让双方在灵活中获益,而非在模糊中付出。