发布虚假兼职文案,看似是某些不法分子牟取暴利的捷径,实则后果不堪设想,涉及法律制裁、经济损失和社会信任崩塌等多重风险。在当前就业市场紧张的背景下,此类欺骗行为不仅伤害求职者,更扰乱整个行业的健康发展。虚假兼职广告的泛滥,本质上是诚信体系的腐蚀剂,其严重性远超表面现象,值得每个人深思和警惕。

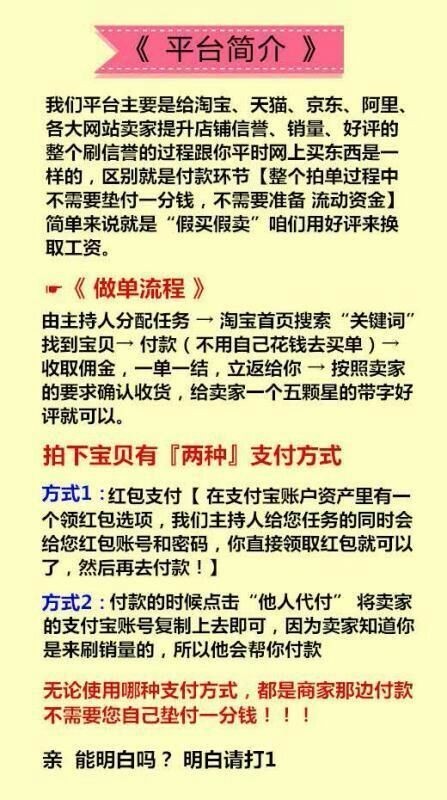

虚假兼职文案通常以“高薪兼职”“轻松赚钱”为诱饵,吸引急于就业的群体。这些文案往往夸大工作内容、隐瞒真实条件,甚至编造虚假公司信息。例如,常见的形式包括“日结千元”的刷单兼职、“无需经验”的数据录入工作,或“在家办公”的客服岗位。发布者利用求职者的焦虑心理,设置预付押金、培训费等陷阱,一旦受害者上当,便消失无踪。这种欺骗性兼职广告不仅存在于线上平台,还渗透到社交媒体和线下招聘会,其隐蔽性和传播性使得防范难度倍增。虚假招聘文案的泛滥,反映出就业市场信息不对称的深层次问题,亟需监管和教育的双重介入。

经济后果是虚假兼职文案最直接的冲击。受害者往往损失惨重,包括预付的押金、培训费用,甚至个人信息被盗用导致的金融诈骗。据统计,每年因虚假兼职广告造成的经济损失高达数亿元,涉及成千上万的求职者。对企业而言,发布此类文案的公司或个人将面临品牌声誉的毁灭性打击。一旦曝光,消费者和合作伙伴的信任度骤降,导致客户流失、股价下跌,甚至破产。例如,某知名企业因被揭露发布虚假兼职信息,短期内销售额下滑30%,员工离职率飙升。经济层面的连锁反应,远非短期利益所能弥补,其长期修复成本往往数倍于非法所得。

法律后果更是不容忽视。根据中国《广告法》和《刑法》,发布虚假兼职文案属于虚假宣传和诈骗行为,可处以高额罚款、吊销营业执照,甚至刑事责任。《消费者权益保护法》明确规定,经营者不得提供虚假信息或隐瞒真相,违者需承担赔偿责任。2023年,某平台因审核不严导致大量虚假兼职广告上线,被监管部门处以500万元罚款,并下架相关内容。此外,发布者可能面临刑事指控,如诈骗罪,最高可判处十年有期徒刑。法律体系的严厉惩戒,旨在震慑潜在违法者,但现实中,由于取证难、执法资源有限,许多案件未能及时处理,这凸显了监管挑战的严峻性。法律后果的滞后性,反而助长了侥幸心理,亟需加强技术手段和公众监督。

社会影响方面,虚假兼职文案破坏了就业市场的公平性和信任基础。求职者因屡次受骗而对正规招聘产生怀疑,导致人才错配和效率低下。社会信任危机由此加剧,人们普遍对兼职信息持怀疑态度,甚至影响整体就业氛围。例如,调查显示,超过60%的求职者表示对线上兼职广告缺乏信任,宁愿选择低薪但可靠的工作。此外,此类行为还助长了“躺平”心态,削弱年轻人奋斗精神,与社会主义核心价值观倡导的诚信、敬业背道而驰。社会信任的崩塌,是虚假兼职文案最隐蔽却最致命的后果,其修复需全社会长期努力。

面对这些挑战,应对策略需多管齐下。企业应建立严格的审核机制,利用AI技术识别虚假广告,并加强员工培训,提升合规意识。求职者需提高警惕,通过官方渠道核实信息,避免轻信“天上掉馅饼”的承诺。监管部门则应加大执法力度,完善举报系统,鼓励公众参与监督。同时,媒体和学校应开展宣传教育,普及兼职诈骗的防范知识,培养理性就业观。从个人到社会,构建防范网络是关键,唯有多方协作,才能遏制虚假兼职文案的蔓延。

发布虚假兼职文案,你知道后果有多严重吗?其严重性远超个人得失,它侵蚀法律尊严、破坏经济秩序、瓦解社会信任。在追求利益的同时,我们更应铭记诚信是立身之本,否则代价沉重且不可逆。