最近刷到不少“发朋友圈兼职月入过万”的帖子,评论区总有人问:这玩意儿靠谱吗?真有人靠它赚了钱?朋友圈兼职这个话题,看似是“随手转发就能赚钱”的轻松活儿,实则藏着社交商业时代的底层逻辑——它既是普通人轻创业的入口,也可能因信任透支变成“杀熟”的工具。要搞清楚“发朋友圈兼职靠不靠谱”,得先剥开它的外壳:这到底是怎样一种商业模式?那些“赚了不少钱”的人,究竟做对了什么?而大多数人踩坑的根源,又在哪里?

先说本质:发朋友圈兼职,核心是“社交关系货币化”。你的朋友圈不是私人日记,而是带有信任背书的“社交场域”,兼职者本质是利用这个场域的注意力,为商家或产品做推广。常见模式分三类:一是纯分销,比如卖护肤品、服装,赚差价或佣金;二是引流型,帮公众号、APP拉新,按人头结算;三是知识付费,比如卖课程、社群,靠内容转化。这些模式都依赖一个共同前提:你的朋友圈好友对你有“信任溢价”——他们相信你的推荐,才会买单。

那“有人靠它赚了不少钱”,是真的吗?是真的,但概率极低,且往往具备特定条件。我见过两类典型成功者:一类是“垂直领域KOC”,比如本身就是美妆爱好者,朋友圈常年分享化妆教程,自然吸引精准粉丝,推美妆产品时转化率极高;另一类是“资源整合者”,比如在母婴圈有影响力,能拿到品牌方低价货源,再靠熟人裂变分销。他们的共同点,是把“发朋友圈”当成了“内容运营”,而非单纯刷屏。有个做亲子绘本兼职的妈妈,每天发的不只是产品链接,而是“孩子读绘本的收获”“不同年龄段选书指南”,半年下来收入超过主业——因为她输出的内容建立了专业度,信任感远超普通广告。

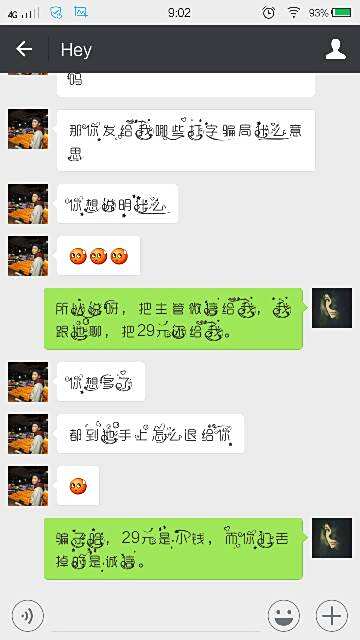

但为什么大多数人不仅没赚到钱,反而被朋友拉黑?问题就出在“信任透支”。很多人把朋友圈兼职当成“躺赚机会”,不加筛选地推产品:今天推“神奇减肥药”,明天发“高收益理财”,甚至伪造交易记录夸大效果。这种“杀熟式”推广,短期可能赚点快钱,但长期会摧毁自己的社交信用——朋友屏蔽你只是第一步,严重时可能涉及虚假宣传,违反《广告法》。去年就有个案例,有人朋友圈推“三无保健品”,导致朋友吃出问题,最后不仅赔钱,还背上了法律责任。

朋友圈兼职的“靠谱性”,本质上取决于三个变量:选品能力、信任维护度、运营策略。选品是基础,你推的东西自己都不信,怎么可能让朋友买单?有个做兼职的大学生,坚持只推平价文具和二手书,虽然单价低,但复购率高,朋友主动帮他转发——因为大家知道他“不坑人”。信任维护是核心,发广告时主动标注“推广内容”,不夸大效果,甚至提前说明“佣金比例”,反而会增加可信度。运营策略是关键,比如“内容前置”——先发干货建立专业形象,偶尔穿插产品推荐,比纯刷屏转化率高10倍以上。

更深层的问题是:朋友圈兼职的“红利期”已过。早些年微商野蛮生长,信息差大,随便发个“海外代购”就能赚钱;但现在呢?你的朋友可能同时被20个兼职者轰炸,信息过载下,只有真正有价值的内容能突围。数据显示,2023年朋友圈广告打开率较2019年下降了62%,单纯靠“刷屏卖货”的模式,已经越来越难走通。

那普通人到底能不能做?能,但必须转变思维:别把朋友圈当“货架”,而要把它当“信任孵化器”。比如你擅长做饭,可以每天分享家常菜谱,积累粉丝后再推厨具;你是职场妈妈,可以聊聊育儿经验,再推荐绘本或童装。这种“内容+产品”的模式,虽然前期慢,但复利效应强——你的朋友圈会从“广告位”变成“个人IP”,赚的不是一单佣金,而是长期信任变现。

最后想说的是:朋友圈兼职的终极命题,不是“能不能赚钱”,而是“如何把钱赚得长久”。那些真正靠它赚了钱的人,从没把朋友当“流量”,而是当“伙伴”——他们知道,社交关系的核心是“价值互换”,你能持续提供价值,朋友才愿意为你的推荐买单。所以下次再看到“发朋友圈兼职”的广告,别急着问“靠不靠谱”,先问问自己:我有没有能力,让朋友圈成为“信任资产”而非“负债”?毕竟,在这个时代,比赚钱更重要的,是守住你的人际关系——那才是朋友圈兼职最珍贵的“本金”。