古代社会,主业之外,“兼职”并非现代专利,士农工商皆有“副业经”,而那些因兼职闹出的笑话,恰似一面棱镜,折射出时代风貌与人性百态。这些古代兼职笑料,不仅让人捧腹,更藏着社会结构、职业观念与生存智慧的密码。

文人兼职的“酸腐与务实”反差,堪称古代笑料的高频领域。清代文人张岱,虽以文名世,却因家道中落兼职卖饼。他在《陶庵梦忆》中自嘲,写食谱时“文绉绉列糖盐比例,如作八股”,顾客却嫌“之乎者也不如多放芝麻”,最终饼铺倒闭,留下“半生笔墨,换不来半斤芝麻糖”的笑谈。还有秀才兼职私塾先生,教学生记账时把“收入三钱”写成“入三钱,‘入’者,进也,乃君子之道”,学生追问“那‘出’呢”,答“出者,退也,小人之道”,结果账本被先生父亲摔在桌上:“记账论君子,莫不是要把家当书院?”这类笑料的根源,在于文人“万般皆下品,唯有读书高”的清高与“一日无粮百日兵”的生存需求碰撞,专业知识在实用场景中的“水土不服”,自然催生反差萌。

手艺人兼职的“跨界翻车”,则暴露了技能迁移的局限性。宋代铁匠李二,打铁技艺炉火纯青,却兼职风水先生。他为邻居选宅基,拍着胸脯说“此地背靠青山,前有明堂,主子孙富贵”,结果宅基建好后,邻居发现后院有座古坟,李二急中生智辩解“坟乃‘藏风聚气’之穴,实乃吉兆”,邻居怒极:“吉兆?我媳妇夜夜被鬼压床!”更离谱的是木匠兼职棺材铺老板,因手艺好,棺材结实得能当盾牌,却兼职给人算命,见路人便说“您印堂发黑,恐有血光之灾,需备好棺材以避煞”,被当成骗子挨了顿揍。手艺人有“一技之长”,却常因缺乏跨界知识,将经验主义套用在陌生领域,闹出“专业能力用错地方”的笑话,恰如老话说的“杀猪刀削不了铅笔”,跨界需谨慎,否则“翻车”是迟早的事。

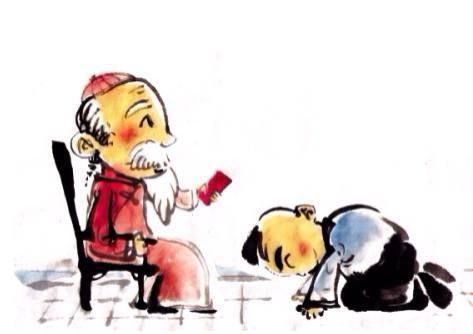

官员兼职的“官场荒诞”,更显权力与现实的错位。古代官员常兼任“劝农官”,鼓励农业生产,却有不少“四体不勤五谷不分”的“外行”。明代某知县下乡视察,见农民插秧,捋着胡子问:“此乃何种阵法?”农民答“插秧”,知县摇头:“不对,我看是‘一字长蛇阵’,需按兵法布阵,左军三排,右军五列,中军竖旗!”农民照做,结果秧苗全被踩烂,知县却满意点头:“军容整肃,必有好收成。”还有官员兼职商人,利用职权倒卖茶叶,自以为“官商两道通吃”,却不懂行情花高价收购陈茶,包装成“贡品”,结果被御史弹劾“以权谋私,茶香不如官臭”。这类笑料的背后,是古代官僚系统的“经验真空”——权力能让人兼职,却填不满认知的沟壑,外行指导内行,最终闹出“按兵法种庄稼”的荒诞剧。

底层民众兼职的“生存智慧与黑色幽默”,则笑中带泪。清代京城“职业哭丧人”王二,兼职哭丧三十载,哭技“声泪俱下,闻者动容”。一次给富商哭丧,哭得太投入,捶胸顿足喊“好兄弟啊,你走了我咋活啊!”结果富商只是昏迷,醒来后赏他“哭得比亲儿子还真”,王二回:“那是,亲儿子哭两声就玩手机,我哭的是真情实感,这活儿得专业!”还有乞丐兼职“算命先生”,在街头摆摊,见人就说“您印堂发亮,今日必有贵人,贵人就是我,给俩铜钱,我帮您引路”,路人笑:“你连自己都养不活,还是我的贵人?”底层民众的兼职,常是“饥不择食”的生存策略,他们用幽默化解尴尬,将“尴尬职业”玩出花样,笑料背后是“笑着活下去”的坚韧——正如老北京街头卖艺的“穷不怕”:“相声逗乐,自己先得乐,不然咋让旁人乐?”

这些古代兼职笑料,看似是茶余饭后的谈资,实则是历史的切片——文人的酸腐与务实、手艺人的固执与莽撞、官员的傲慢与无知、底层的智慧与挣扎,都在兼职的“错位”中暴露无遗。今天我们谈论这些笑料,不只是为了发笑,更是为了理解:职业无高低,兼职非儿戏,无论哪个时代,专业与业余的平衡、兴趣与生存的调和,都是一门需要智慧与幽默的必修课。那些“翻车”的兼职故事,恰是对现代人的提醒:跨界需谨慎,专业要深耕,而笑对生活的能力,才是穿越古今的“硬通货”。