兼职市场近年来持续扩张,学生群体、职场新人、灵活就业者都在其中寻找机会,但“兼职靠谱吗”的疑问始终悬在许多人头顶——有人轻松赚取零花钱,却有人陷入“保证金陷阱”“刷单骗局”,甚至卷入非法传销。兼职本身并非洪水猛兽,真正需要警惕的是披着兼职外衣的套路陷阱。辨别靠谱与否,关键在于建立一套系统的风险识别机制,而非被“高薪”“轻松”等表象迷惑。

兼职需求的井喷与信息不对称的矛盾,为套路滋生提供了温床。大学生想赚生活费,却缺乏社会经验;职场人想增加副业收入,却没时间甄别信息;灵活就业者渴望灵活工作,却容易被“在家办公”“时间自由”的承诺打动。这种供需失衡下,灰色产业链迅速成型——他们精准捕捉求职者的焦虑心理,用“日结300”“无需经验”等诱饵编织虚假招聘信息,通过“快速审核”“名额有限”制造紧迫感,让求职者在来不及思考时落入圈套。更隐蔽的是,部分兼职平台纵容虚假信息发布,甚至与“黑中介”分成,形成“平台-中介-骗子”的利益链条,让“兼职靠谱吗”的追问,本质上是对信息环境的拷问。

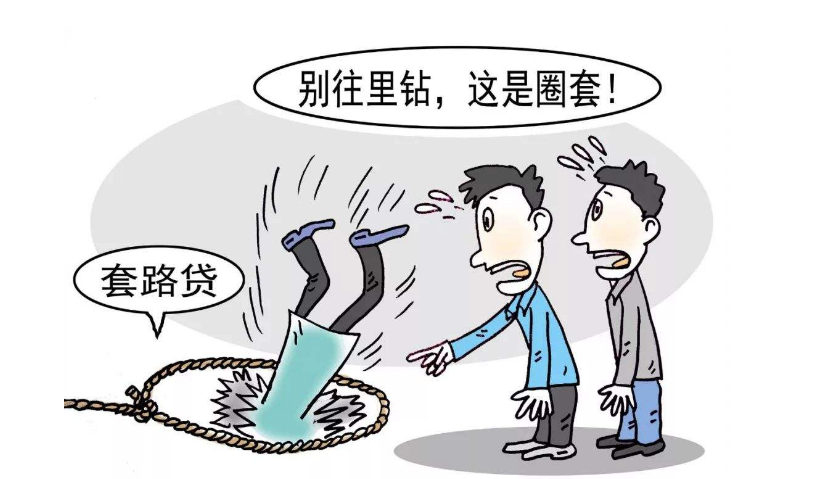

最常见的套路,往往藏在“钱”的入口处。预付费用是兼职骗局的经典话术,从“押金”“工牌费”到“培训费”“设备费”,名目繁多却本质相同——骗子以“先交钱后工作”的逻辑,让求职者先掏腰包。曾有案例显示,某兼职平台宣称“录入员日薪200”,要求用户先交150元“保密协议费”,收款后立即失联;更有甚者,以“刷单返利”为诱饵,先让用户完成小额任务并返还本金,诱导其投入大额资金,最终以“任务未完成”为由拒绝返款,卷款跑路。这类套路的共同点,都是打破“劳动换取报酬”的基本原则,让求职者提前承担风险,而骗子则利用“沉没成本”心理,一步步诱导用户越陷越深。

高薪诱惑则是更具迷惑性的陷阱。“时薪500”“月入过万”的承诺,对追求快速变现的人群极具吸引力,但靠谱兼职的薪酬始终与劳动价值挂钩。正常的市场行情中,简单体力劳动(如发传单、促销)时薪多在20-50元,技能型兼职(如设计、编程、文案)时薪也需根据专业能力定价,远低于“轻松月入过万”的夸张宣传。更值得警惕的是“传销式兼职”,它们以“推广产品”为名,实则要求求职者拉人头、发展下线,通过层级返利获利,本质是非法集资。这类兼职往往包装成“创业项目”“共享经济”,利用人们对“副业致富”的幻想,让参与者既是受害者,也成为骗局的帮凶。

辨别靠谱兼职,需要建立“风险前置”的筛选逻辑。第一步是核实主体资质,正规企业或平台会在招聘页面公示营业执照、联系方式,甚至可通过“国家企业信用信息公示系统”查询企业信用,警惕那些只留微信、QQ的“皮包公司”;第二步是警惕“零门槛高回报”,任何不需要技能、不付出劳动就能获取高薪的兼职,基本可判定为骗局,靠谱的兼职必然对应明确的工作内容与考核标准;第三步是确认工作内容的合法性,刷单、虚假点赞、数据造假等兼职,本身就游走在法律边缘,参与其中不仅可能面临法律风险,更可能成为骗局的“工具人”。

选择正规渠道是规避风险的关键。优先接入有担保机制的兼职平台,如企业官方招聘渠道、知名兼职平台(这些平台通常有用户评价、投诉渠道和资金托管机制),避免通过社交媒体群聊、陌生链接等非正规渠道接单。对于线下兼职,务必实地考察工作环境,签订书面协议,明确工作内容、薪酬标准、结算周期等细节,拒绝“口头承诺”。更重要的是,要建立“底线思维”——任何要求提前交钱、提供个人信息(如身份证、银行卡密码)的兼职,无论承诺多么诱人,都必须立即终止。

兼职的价值不应被套路掩盖,理性选择才能让兼职真正成为生活的助力。靠谱的兼职既能带来经济收入,也能积累社会经验、提升职业技能,比如大学生做家教既能巩固知识,又能锻炼沟通能力;职场人利用专业技能接单,可实现能力变现与职业成长。兼职的“靠谱”与否,从来不是市场本身的问题,而是求职者是否具备识别陷阱的智慧与拒绝诱惑的定力。当“兼职靠谱吗”的疑问被转化为“如何辨别兼职”的主动思考,当每个人都守住“不贪小利、不踩急利”的底线,那些套路与陷阱便会失去生存空间。兼职市场的健康发展,需要求职者的清醒,更需要平台的自律与监管的完善——唯有如此,“兼职”才能真正成为灵活就业的良性选择,而非“踩坑”的代名词。