国企员工兼职摆摊现象在当前经济环境下日益普遍,许多员工通过摆摊增加收入或追求个人发展,但随之而来的风险不容忽视。如何避免被发现和处罚,成为摆在他们面前的核心挑战。合规意识与风险规避是关键,这不仅关乎个人职业安全,也涉及企业和社会的和谐稳定。深入探讨这一主题,需从背景、风险、策略及影响等多维度展开。

国企员工兼职摆摊的背景源于多重因素。首先,经济压力驱动许多员工寻求额外收入来源,尤其是在生活成本上升的背景下。摆摊经济作为灵活就业的一种形式,门槛低、见效快,成为国企员工的首选。其次,个人发展需求不可忽视,摆摊不仅能锻炼商业技能,还能积累创业经验。此外,政策支持摆摊经济,如多地出台“地摊经济”鼓励措施,为兼职提供了合法空间。然而,国企作为国有经济支柱,其员工兼职往往受到严格约束,这源于国企纪律的特殊性——强调忠诚度和专注度。员工需在个人利益与企业要求间找到平衡点。

潜在风险和挑战是避免被发现和处罚的前提。国企员工兼职摆摊可能违反内部规定,如《国有企业员工行为规范》通常禁止兼职,除非获得书面许可。被发现的风险无处不在:社交媒体曝光、同事举报、例行检查都可能触发调查。处罚力度从警告、降职到解雇不等,严重者还可能影响信用记录。挑战在于时间冲突——摆摊常占用下班时间,可能导致精力分散,影响本职工作;同时,国企管理严格,任何兼职行为都可能被视为不忠。风险意识不可或缺,员工必须清醒认识到,一旦违规,后果不堪设想。

避免被发现的策略需系统规划。时间管理是首要环节:选择非工作时段摆摊,如周末或深夜,确保不与上班时间重叠;利用碎片时间,如午休间隙处理摊位事务。地点选择同样关键:避开工作场所附近,避免被同事或领导偶遇;选择人流量大但监控少的区域,如社区集市或公园。低调操作至关重要:不张扬宣传,避免在国企内部群组提及兼职;使用化名或假身份注册摊位,减少关联性。此外,技术手段可辅助规避风险:使用匿名支付方式,如现金或虚拟货币,减少电子痕迹;定期更换摆摊地点,降低被追踪概率。这些策略旨在最小化暴露风险,但需注意,过度隐藏可能引发怀疑。

避免处罚的方法更强调合规与自我保护。了解政策是基础:熟悉国企兼职规定,如是否允许申请许可;咨询人力资源部门或法律顾问,明确界限。自我保护措施包括:保留兼职证据,如合同、收入记录,以备核查;避免涉及敏感领域,如与国企业务冲突的摆摊;遵守地方法规,如办理健康证、营业执照。合规操作是根本,员工应优先考虑申请兼职许可,而非偷偷摸摸。例如,部分国企允许员工在非工作时间从事与本职无关的兼职,但需书面批准。通过合法途径,既能满足个人需求,又能规避处罚。

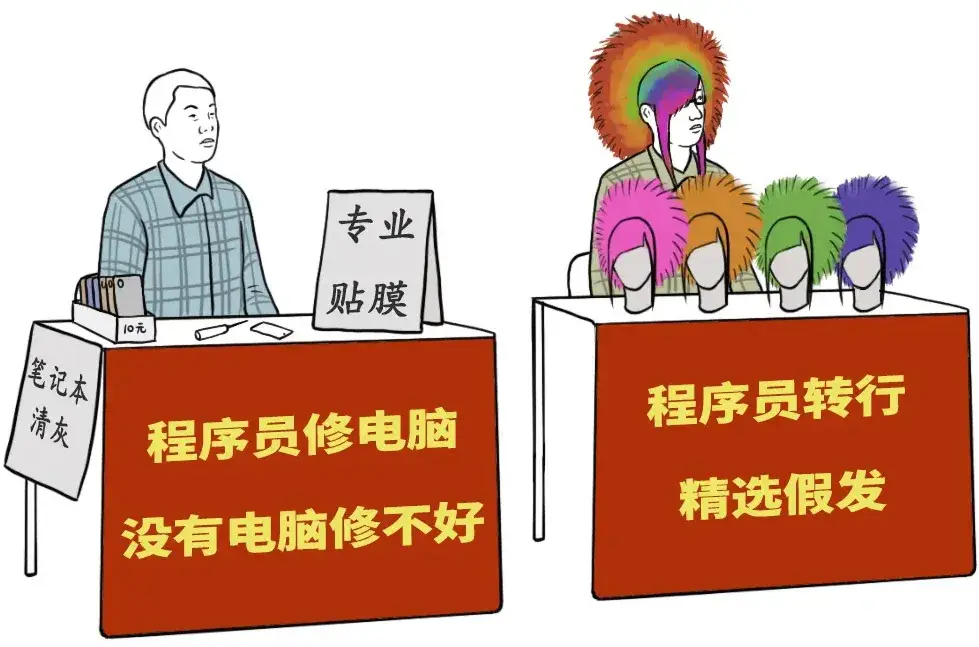

深度分析揭示这一现象的深层意义。从社会影响看,国企员工兼职摆摊反映了就业市场的灵活性增强,摆摊经济成为吸纳就业的重要渠道,尤其在疫情后复苏期。然而,国企作为国家经济支柱,其员工兼职可能引发管理难题——如何防止利益冲突、确保专注度。趋势上,国企管理正从严格向灵活转变,一些企业开始探索弹性工作制或兼职政策,以适应新经济形态。挑战在于平衡:企业需维护纪律,员工需发展自我,社会需促进就业。个体选择与集体利益的协调,是未来发展的关键。

在当前环境下,国企员工兼职摆摊既是个体生存策略,也是社会缩影。建议员工以合规为前提,主动申请许可,而非冒险规避;企业应优化管理政策,允许合理兼职,提升员工满意度;社会需理解和支持摆摊经济,提供更多便利。通过共同努力,兼职摆摊不再是高风险行为,而是实现双赢的途径。最终,避免被发现和处罚的核心在于:风险意识与合规行动并重,在规则框架内追求个人价值,方能行稳致远。