地图采集兼职究竟是真实需求还是骗局陷阱?随着地图服务向精细化、实时化发展,道路信息更新、POI数据采集等兼职需求确实存在,但伴随而来的虚假招聘、押金诈骗等问题也让不少人望而却步。要破解这一迷局,需从行业本质出发,结合骗局特征与辨别逻辑,才能在真实机会与风险陷阱间找到平衡。

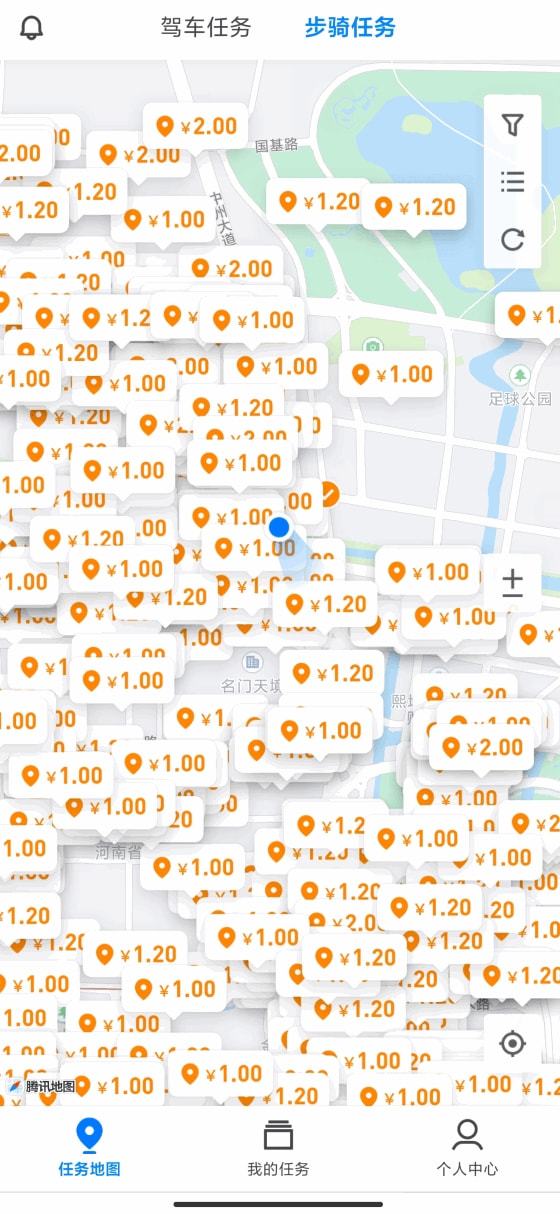

地图采集兼职的真实性,根植于地图服务的底层需求。高德、百度、谷歌地图等平台为保障导航准确性,需要持续更新道路走向、交通标志、商户信息等数据。官方团队难以覆盖所有区域,尤其是偏远地区或新建成商圈,因此通过“众包采集”模式吸纳兼职者,成为行业普遍做法。这些真实任务通常包括:拍摄道路门牌号、记录店铺营业状态、上传公共设施位置等,兼职者按要求完成数据上传后,平台按条目或区域支付报酬。这种模式既补充了官方采集的盲区,也为灵活就业者提供了机会,其核心价值在于“数据增量”与“社会参与”的结合。

然而,真实需求的存在,并未阻止骗局的滋生。部分不法分子利用“地图采集”的合法外衣,设计出多种骗局,让求职者防不胜防。最常见的是“虚假高薪诱惑”:招聘信息宣称“日入500元,只需拍照片”,却隐瞒任务量要求——例如需采集特定区域内100家商户的门头照片,实际完成可能耗时数天,报酬远低于宣传。更有甚者以“设备租赁”“信息审核费”为名要求先交押金,声称“完成任务后退还”,实则收款后失联,这类“押金骗局”在兼职市场屡见不鲜。

更隐蔽的风险在于“敏感信息采集”。部分骗局诱导兼职者进入军事管理区、保密单位或私人住宅区域拍摄,谎称“地图数据需要”,实则可能涉及非法地理信息收集。一旦触犯《测绘法》,兼职者可能承担法律责任,却因“不知情”成为骗局受害者。此外,“拉人头式”骗局也值得警惕:以“推荐兼职赚提成”为名,要求发展下线并缴纳“代理费”,本质是传销活动,与地图采集毫无关联。

辨别地图采集兼职的真假,需从“平台资质”“任务逻辑”“资金安全”三个维度切入。平台资质是第一道防线:正规地图采集任务均由官方或官方授权的第三方平台发布,求职者可通过地图APP内的“众包”入口(如高德地图的“高德骑士”、百度地图的“采集达人”)参与,警惕社交媒体、短信中不明来源的招聘信息。例如,若对方自称“百度地图合作机构”,却无法提供官方授权证明,基本可判定为虚假。

任务逻辑需符合行业规范:真实采集任务具有明确边界——仅限于公共区域,且内容聚焦于地图数据要素(如道路名称、店铺类别、交通设施等)。若任务要求拍摄小区内部结构、人脸信息或涉及敏感区域,或描述模糊(如“采集某区域所有信息”),则存在重大风险。正规平台会对任务区域、拍摄角度、数据格式做出详细说明,而非笼统承诺“高薪轻松”。

资金安全是核心底线:所有正规平台均采用“先服务后结算”模式,任务完成并通过审核后,报酬直接转入个人账户,绝不要求提前缴纳任何费用。遇到“押金”“保证金”“设备费”等关键词,需立即终止沟通。此外,可通过“试任务”验证:小额任务(如采集5家商户)完成后,观察是否及时到账,再决定是否深入合作。

从行业视角看,地图采集兼职的健康发展,需依赖平台规范与个人警惕的双向奔赴。平台应建立透明的任务发布机制,明确数据采集范围与合规要求,同时完善兼职者信用体系,对恶意骗取任务、上传虚假数据的行为进行惩戒。而求职者需树立“风险前置”意识:不轻信“高回报、零门槛”的诱惑,不触碰法律红线,遇到可疑信息可通过12315平台或国家反诈中心APP举报。

地图采集兼职的真假辨别,本质是对“需求真实性”与“操作合规性”的双重验证。当官方渠道成为信息入口,当合规意识成为行动准则,这一“指尖上的兼职”便能远离骗局阴影,真正实现个人价值与社会价值的统一。毕竟,每一张准确的道路照片、每一个更新的POI信息,都在为陌生人的出行指引方向,这才是地图采集兼职最本真的意义。