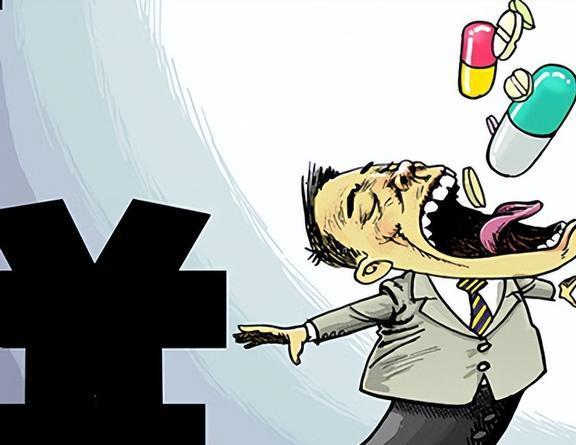

试药兼职危险,你还在犹豫什么?请快远离!近年来,随着“轻松日结”“高报酬兼职”等标签在社交平台的泛滥,试药兼职以低门槛、高回报的假象吸引着不少急于赚钱的年轻人。然而,在这层光鲜的外衣下,试药兼职的本质是人体临床试验的灰色化操作,参与者往往在不完全知情的情况下,成为药物未知风险的直接承受者。试药兼职的危险,从来不是危言耸听,而是医学伦理与生命健康的底线失守。那些抱着“试试没关系”“药厂会保护我”侥幸心理的人,正在用身体为不规范的临床试验和中介机构的逐利行为买单。

试药兼职的核心风险,首先源于人体试验本身的不确定性。任何药物在上市前都需经过临床试验,但正规的临床试验有严格的筛选标准、伦理审查和风险控制流程,而试药兼职往往绕过这些环节。中介机构为招募受试者,刻意隐瞒药物的研发阶段、已知副作用及潜在风险,将“一期临床试验”包装成“普通药物测试”,甚至用“进口新药”“特效药”等话术误导参与者。事实上,一期临床试验的药物安全性数据尚未充分积累,受试者可能面临过敏反应、肝肾功能损伤、器官毒性乃至不可逆的后遗症。曾有媒体报道,某大学生为参与试药兼职,服用未完成临床前研究的药物,导致全身器官衰竭,终身需依赖透析治疗——这样的案例绝非个例,而是试药兼职危险的冰山一角。

除了直接的健康威胁,试药兼职市场的乱象更让这份“兼职”变得危机四伏。中介机构与部分不合规的“研究机构”勾结,伪造伦理审查文件、篡改试验数据、缩短观察周期,甚至让受试者在药物代谢未完全结束的情况下离开医院,导致风险监控彻底失效。更有甚者,同一药物在不同批次的试药中重复招募受试者,或让不符合标准的人“冒名顶替”,严重违反医学规范。试药兼职的参与者多为经济压力较大的学生或务工人员,他们缺乏医学知识,难以识别合同中的陷阱——比如“自愿承担一切风险”的免责条款,或“出现后遗症仅给予少量补偿”的模糊约定。当健康受损后,维权往往陷入举证难、追责难的困境,最终只能独自承担试药兼职的恶果。

从医学伦理角度看,试药兼职的泛滥是对人体试验尊严的践踏。国际《赫尔辛基宣言》明确指出,人体试验必须以受试者的利益为核心,确保其知情同意权、隐私权和安全保障权。但在试药兼职的灰色链条中,受试者的权利被彻底物化:他们被视为“实验耗材”,中介按人头赚取佣金,机构按数据收取费用,而真正的风险却由个体承担。这种将人体商业化、利益化的操作,不仅违背了医学“救死扶伤”的初心,更破坏了公众对临床试验的信任。正规的临床试验本应是推动医学进步的重要途径,但当它与“兼职”“快速赚钱”绑定,就异化为部分人牟利的工具,最终损害的是整个医疗行业的公信力。

试药兼职的危险还在于其长期的健康隐患具有隐蔽性。许多药物的不良反应并非立即显现,可能在数月甚至数年后才暴露。比如某些化疗药物的远期毒性会导致继发性肿瘤,免疫抑制剂可能引发终身自身免疫疾病,而参与试药兼职的人往往在试验结束后就被“拉黑”,后续的健康监测更是无从谈起。更值得警惕的是,部分试药兼职招募未成年人或慢性病患者,这类人群的身体抵抗力更弱,药物代谢能力较差,发生严重不良反应的风险远高于健康成年人。试药兼职的危险,从来不是“当时没事就安全”,而是一颗潜伏在体内的“定时炸弹”,随时可能引爆。

当经济诱惑与生命健康摆在眼前,试药兼职的犹豫背后,是对风险认知的严重错位。有人认为“正规药厂不会出事”,却忽略了药物研发的复杂性——即便通过了动物实验,人体仍可能出现不可预期的反应;有人觉得“签了合同就有保障”,殊不知在利益驱动的灰色操作中,合同往往只是一纸空文。试药兼职的危险,本质上是用个体的健康赌不确定的“高回报”,而这场赌局的庄家,永远掌握着信息优势和资源优势,普通人几乎不可能成为赢家。

试药兼职危险,你还在犹豫什么?请快远离!这不是对“兼职”的全盘否定,而是对生命健康的绝对敬畏。年轻人应当树立正确的价值观,明白任何“轻松赚钱”的机会都需以合法、安全为前提,切勿因一时糊涂踏上试药兼职的不归路。监管部门也需加大对试药兼职灰色链条的打击力度,严查中介机构与不合规试验机构的违法行为,从源头上切断风险传播。唯有个人警惕、监管发力、行业自律多管齐下,才能让试药兼职的诱惑不再成为健康的陷阱,让每个人都能远离危险,守护好属于自己的生命底线。