在竞技体育的激烈角逐中,裁判兼职现象正悄然蔓延,成为一股不可忽视的力量。然而,这一趋势并非无害,裁判兼职往往伴随着误判风险,直接威胁比赛公正,若不加以管控,将严重侵蚀体育赛事的公信力。裁判作为赛场上的“执法者”,其专业性与专注度是确保公平竞争的基石。当裁判同时承担多份职责或跨界工作时,精力被分散,判断力易受影响,误判概率随之攀升。这不仅损害运动员的权益,更动摇了观众对体育精神的信任。因此,需高度警惕这一现象,深入剖析其根源与影响,以维护竞技体育的纯洁性。

裁判兼职的普遍化,源于多重现实因素。在许多体育项目中,裁判的薪酬体系往往不足以支撑全职生计,迫使他们寻求额外收入来源,如兼职教学、解说或其他赛事工作。这种经济压力虽可理解,却无形中增加了工作负荷。例如,一位足球裁判可能在周末执法联赛,同时担任青少年培训师,导致赛前准备不足或赛后恢复时间有限。此外,职业发展路径的狭窄也促使裁判拓展技能边界,跨界参与相关领域,如体育评论或赛事管理。然而,这种“多任务处理”模式,恰恰是误判的温床。裁判在高压环境下,需瞬间做出精准判罚,兼职带来的疲劳和认知负荷,极易引发判断失误,如错判犯规或漏判违规。从挑战角度看,裁判兼职暴露了体育管理体系中的漏洞——缺乏对裁判工作强度的合理规划,忽视了专注度对公正判罚的决定性作用。

误判的后果远超赛场本身,直接威胁比赛公正的核心价值。比赛公正不仅是体育竞技的灵魂,更是维系社会公平的象征。当裁判因兼职分心而出现误判,运动员的汗水与努力可能付诸东流,引发争议和冲突。例如,在篮球比赛中,一个关键判罚的失误,可能改变整场比赛走向,甚至影响冠军归属。这种不公正不仅损害运动员的职业生涯,更会侵蚀观众的忠诚度。数据显示,误判事件频发的赛事,收视率往往下降,赞助商流失,形成恶性循环。从趋势分析,随着体育商业化加速,裁判兼职现象可能加剧,尤其在新兴市场和业余赛事中。兼职裁判的增多,意味着经验不足者有机会参与执法,进一步放大误判风险。挑战在于,体育组织未能建立有效的筛选和监督机制,导致兼职裁判的质量参差不齐。这不仅是技术问题,更是价值观的失衡——当效率压倒专业,公正便沦为牺牲品。

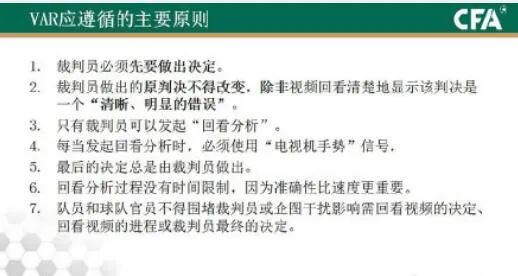

面对这一严峻挑战,需高度警惕并采取系统性措施。首先,体育管理机构应优化裁判薪酬结构,提供合理保障,减少经济驱动的兼职需求。例如,设立全职裁判岗位,配套绩效奖金,确保其能专注本职工作。其次,加强培训与评估体系,针对兼职裁判设计专门的课程,提升其在高压环境下的判罚准确率。引入技术辅助工具,如VAR(视频助理裁判)或AI辅助系统,可弥补人工失误,但需注意避免过度依赖。从应用角度看,这些措施能形成闭环:预防兼职导致的分心,降低误判概率,从而保护比赛公正。同时,倡导行业自律,鼓励裁判优先选择与专业相关的兼职,如赛事分析或教练工作,以保持技能连贯性。挑战在于,变革需多方协作——裁判协会、体育联盟和政府监管机构需统一标准,避免各自为政。唯有如此,才能将兼职的负面影响转化为积极动力,推动体育生态健康发展。

最终,裁判兼职的警示远不止于赛场,它折射出社会对“效率至上”的反思。在追求快速发展的同时,我们不能牺牲公正这一根本价值。体育赛事作为社会缩影,其公正性直接影响公众对公平的信仰。因此,需高度警惕裁判兼职带来的误判风险,通过制度创新和技术赋能,构建一个让裁判专注、运动员安心、观众信赖的环境。唯有如此,竞技体育才能持续传递正能量,成为团结与进步的象征。