大连华南广场作为西部商圈的核心枢纽,日均人流量超百万,零售、餐饮、娱乐等业态催生了大量兼职需求。然而,伴随兼职市场的繁荣,以“高薪轻松”为诱饵的骗局也悄然滋生,不少求职者因缺乏警惕陷入“刷单返利”“押金陷阱”“虚假用工”等圈套,不仅损失钱财,更可能卷入违法活动。在大连华南广场兼职的浪潮中,识破骗局、筑牢防线,已成为求职者必备的自我保护能力。

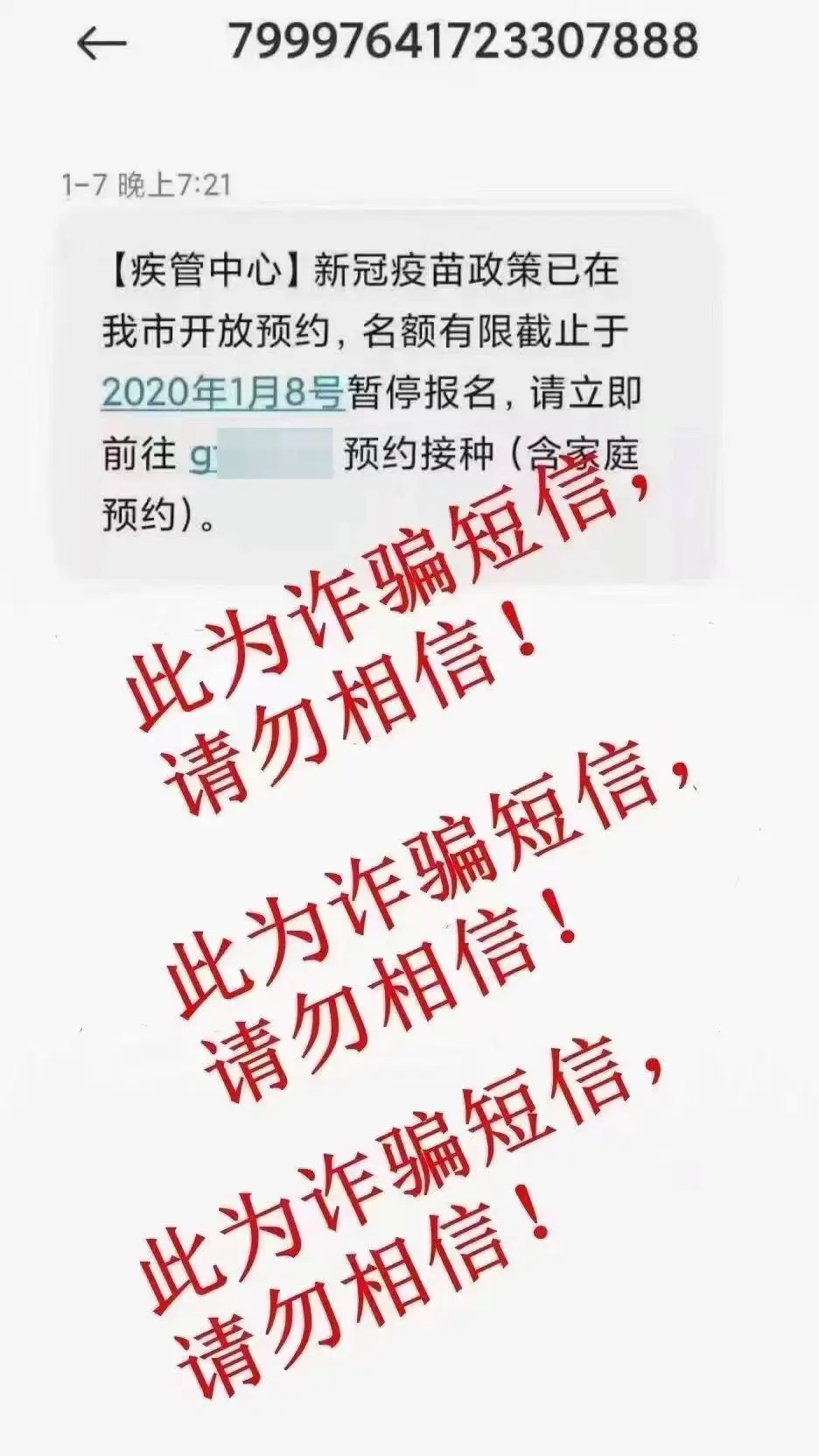

结合近期案例,大连华南广场周边兼职骗局主要呈现三类典型形态。其一为“刷单返利”陷阱,骗子以“日结300+”“无需经验”为噱头,诱导求职者先垫付资金刷单,初期小额返利获取信任,后期以“任务未完成”“系统故障”等理由拒绝返款,最终失联。其二为“押金保证金”套路,部分不法分子伪装成商场品牌方或合作商户,以“服装押金”“工牌费”“培训费”为由收取费用,甚至伪造劳动合同,待求职者入职后便以“不符合录用条件”等借口辞退,押金石沉大海。其三为“虚假用工”骗局,通过非正规渠道发布兼职信息,要求提供身份证、银行卡等敏感信息,实则用于非法注册公司、洗钱等违法犯罪活动,求职者 unknowingly 成为“工具人”。

这些骗局的隐蔽性在于精准利用了求职者的心理弱点——对“高薪”的向往、对“低门槛”的依赖以及对“正规渠道”的信任。例如,骗子会模仿商场官方招聘模板,使用相似的LOGO和排版,通过微信群、QQ群等社交平台扩散信息,甚至伪造“合作证明”“营业执照”,让求职者难以辨别真伪。此外,部分骗局还会利用“时间差”,如在节假日促销高峰期集中发布虚假岗位,抓住求职者急于赚钱的心理,缩短核实周期,降低被识破的风险。更值得警惕的是,部分骗局已形成“产业链”,上游负责发布虚假信息,中游以“中介费”为名敛财,下游则通过“刷单数据造假”等手段继续实施诈骗,求职者一旦陷入,往往难以全身而退。

面对复杂的兼职环境,求职者需建立“三层防护网”。首先是“信息核验关”,要求对方提供营业执照、用工协议等书面材料,并通过“国家企业信用信息公示系统”核实企业资质,对于仅通过微信、电话联系的“招聘方”需高度警惕。华南广场内正规商户的兼职招聘通常会在门店张贴公告或通过官方公众号发布,而非“小广告”或“陌生好友邀请”。其次是“风险识别关”,警惕“无需面试”“日结高薪”“先交费后入职”等异常条款,正规兼职招聘通常包含明确的岗位职责、工作时间和薪酬结算方式,不会以任何名义收取费用。例如,某知名连锁餐饮品牌在华南广场的兼职招聘明确标注“时薪18元,无押金,免费提供培训”,与骗局的“套路化话术”形成鲜明对比。最后是“维权保障关”,若遭遇骗局,应立即保留聊天记录、转账凭证等证据,向大连市劳动监察部门投诉或报警,同时通过“12345”政务服务热线反映情况,利用法律武器维护自身权益。

值得注意的是,提高警惕并非意味着对所有兼职机会“一刀切”,而是要学会“理性筛选”。大连华南广场的兼职市场本身是健康的,许多正规商户为学生、待业人员提供了灵活就业的机会。例如,商场的促销员、导购员、餐饮服务员等岗位,需求量大、门槛适中,且薪资结算透明,是兼职的“优选目标”。求职者可通过“大连华南广场官方公众号”“商户门店直投”等正规渠道获取信息,或选择持有《人力资源服务许可证》的正规中介机构,这些机构通常会与商户签订合作协议,对兼职岗位进行审核,降低求职风险。

从更宏观的角度看,防范大连华南广场兼职骗局需要多方协同。商户应加强对兼职招聘的管理,规范招聘流程,避免被不法分子利用;商场管理部门可建立“兼职黑名单”公示制度,对涉及骗号的商家进行警告或清退;相关部门则需加大对虚假招聘、诈骗行为的打击力度,定期开展专项整治行动,形成“不敢骗、不能骗”的震慑效应。而对于求职者而言,防范骗号的意识本质上是对“劳动价值”的尊重——真正的兼职机会,从来不需要用“押金”来证明 legitimacy,也不会用“暴利”来掩盖陷阱。

在大连华南广场兼职,不仅是获取收入的途径,更是对个人辨别能力、风险意识的考验。每一次对“高薪陷阱”的警惕,都是对自身权益的守护;每一次对正规流程的坚持,都是对健康兼职市场的贡献。只有当求职者筑牢心理防线、掌握防范方法,不法分子的骗局才无处遁形,兼职市场才能真正成为连接需求与机会的桥梁,而非滋生风险的温床。